Élection présidentielle

Les batailles de demain

Avec Royal ou Sarkozy au pouvoir, bien que dans des contextes

différents, il faudra se battre demain pour défendre les intérêts des

classes populaires contre la politique libérale du gouvernement. Quelles

sont les brèches ? Quels sont les points d’appui ?

À quoi peut-on s’attendre ? À quelles attaques seront soumises les

classes populaires après le 6 mai ? À l’heure où nous écrivons ces

lignes, le résultat du second tour de la présidentielle n’est pas encore

connu. Mais déjà on connaît le programme des deux adversaires en lice

pour l’Élysée.

Ce sont des programmes établis depuis longtemps, moins dans les paroles

que dans les faits. Que l’on se souvienne de la campagne sécuritaire de

Jospin-Chirac en 2002, du “programme commun” PS-UMP arrêté au Conseil

européen de Barcelone en mars 2002 pour la casse des retraites, puis en

faveur de l’ultralibéral Traité constitutionnel européen en 2005. Que

l’on se souvienne de ces programmes “en actes” qui ont montré tant de

similitudes sur des sujets brûlants pour les travailleuses et les

travailleurs.

C’est à l’aune de ce programme réel, et non à celui des effets d’annonce

accumulés en quelques semaines de battage électoral, qu’on peut fonder

des pronostics sur le comportement du futur gouvernement, et sur la

stratégie à lui opposer.

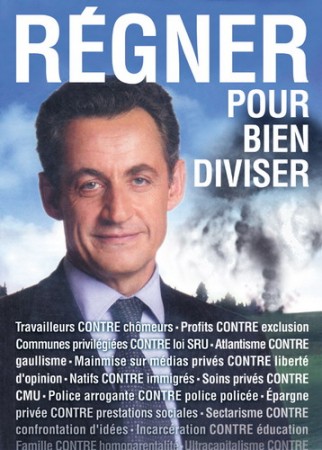

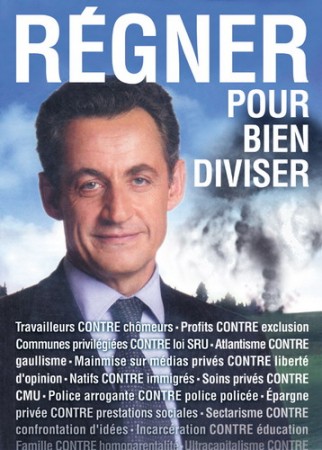

L’hypothèse Sarkozy, ou le berlusconisme à la française

Si Sarkozy l’emporte, ce sera un véritable défi pour les travailleurs et

les travailleuses, les classes populaires, les mouvements sociaux et

syndicaux. Sa politique reposera sur deux chantiers, déjà lancés mais

qui connaîtront là un second souffle : – d’une part la poursuite de la

démolition sociale : dépassement de la notion de CDI/CDD pour établir un

“contrat unique” inspiré du Contrat nouvelles embauches/CNE, poursuite

du démantèlement des retraites et de l’assurance-maladie, droitisation

de la loi Aubry sur l’ARTT (Aménagement et réduction du temps de

travail) ; – d’autre part le renforcement autoritaire de la république

(durcissement sécuritaire, présidentialisation accrue du régime) et le

contrôle renforcé des pôles de contestation potentiels (restrictions du

droit de grève et la domestication des syndicats).

Fait non négligeable, cette politique sera menée avec l’appui d’une

véritable machine de guerre médiatique. Certes, les grands médias ont

toujours encouragé les contre-réformes libérales. Mais le degré atteint

par Nicolas Sarkozy dans la domestication de la presse, faite

d’intelligence avec ses dirigeants et d’intimidation envers les

journalistes, lui confèrera une force de frappe idéologique digne d’un

Berlusconi. Sarkozy, ce sera aussi l’ambition thatchérienne de briser

les reins du syndicalisme contestataire qui, seul, est en mesure de

s’opposer à lui – le PS, quand il ne partage pas les projets de l’UMP,

étant cantonné à une inoffensive opposition parlementaire. Ces deux

chantiers – démolition sociale et domestication du mouvement syndical –

pourront être menés alternativement ou de front, l’un nourrissant

l’autre.

Sur le chantier de la domestication des syndicats, et notamment la

limitation du droit de grève, il sera ardu de s’affronter au

gouvernement. La majorité du salariat risque de se sentir étrangère à ce

combat. Pour réussir, Sarkozy pourrait s’inspirer du modèle italien et

concéder certains avantages matériels aux bureaucraties syndicales pour

obtenir leur assentiment. Un tel scénario pourrait recueillir, comme en

Italie ou en Grande-Bretagne, l’approbation du PS bien sûr, mais aussi

et surtout des directions CFDT, CFTC, Unsa et CGC. Reste à savoir quelle

serait l’attitude des directions FO et CGT, généralement attentistes, et

la marge de manœuvre de Solidaires dans ce contexte.

Les directions CGT et FO peuvent résister à la tentation de “trouver un

compromis” sur le droit de grève, si une montée de la conflictualité

sociale le leur interdit, et que la perspective d’une réduction du

“droit de contester” apparait inadmissible aux syndiqué-e-s et aux

salarié-e-s conscientisé-e-s.

Reste à trouver le terrain social sur lequel affronter le gouvernement.

Il est possible que le centre de gravité des conflits sociaux se déplace

quelque peu. Dans la mesure où il ne reste plus grand-chose à

privatiser, et où la casse de la Sécurité sociale a été bien avancée

sous Raffarin, ce n’est peut-être pas sur ce terrain que se joueront les

grandes déflagrations sociales de demain.

Le “contrat unique” sera sans doute LA grande bataille du quinquennat,

dans la continuité du CPE. Sarkozy sait qu’il doit éviter à tout prix un

tel scénario. Il faut voir comment.

Des conflits peuvent également éclater de façon éparse, dans les

entreprises, sur des problématiques plus traditionnelles (salaires,

précarité). La question du pouvoir d’achat est en train de revenir avec

force sur le devant de la scène, tant la paupérisation relative des

classes salariées devient sensible.

À tout cela il faut ajouter la montée d’un climat de “haine de

l’autorité et de la police”, avec des affrontements sporadiques, dont on

a pu voir les prémices durant la campagne électorale, à la gare du Nord

à paris, par exemple.

Les motifs d’explosion ne manqueront donc pas. Restera à faire le lien

entre les mécontentements. Notre atout principal sera la haine

anti-Sarkozy qui est en passe de supplanter, dans une partie de la

population, la haine anti-Le Pen qui était un classique depuis 1995.

Sans qualifier l’État à venir de “fasciste”, le quinquennat de Sarkozy

sera probablement difficile pour les militant-e-s. Il sera nécessaire de

se serrer les coudes pour maintenir de simples réflexes de luttes

collectives, en arrachant des victoires sur des petites luttes, qui

redonnent espoir. Mais de telles petites victoires ne pèseront pas grand

chose si elles sont noyées dans une défaite sur une bataille plus

importante, comme le droit de grève ou le contrat unique.

L’hypothèse Royal, ou la glaciation sociale-libérale

Si le PS l’emporte, le gouvernement poursuivra, pour l’essentiel, la

politique menée par Raffarin et Villepin. Sur l’essentiel des sujets,

ils sont en accord, depuis les privatisations et la casse des retraites

jusqu’à la politique sécuritaire et de fermeture des frontières. Il va

de soi que jamais le PS ne reviendra sur la réforme Fillon des

retraites, ni sur la casse de l’assurance-maladie. Durant la campagne,

il n’a d’ailleurs pas vraiment tenté de mentir à ce sujet.

Seules avancées éventuelles : une loi-cadre contre les violences faites

aux femmes (mais sans doute débarrassé du volet “service public” et

réduit à un binôme éducation/répression) et la suppression du CNE,

rendue obligée par le mouvement anti-CPE du printemps 2006. Plus

plausible, pour ne pas entrer en conflit avec le patronat, ce serait

plutôt la transformation du CNE en un nouveau contrat précaire que le PS

inventerait pour l’occasion.

Avec Royal au pouvoir, le danger ne serait pas, comme avec Sarkozy,

celui d’une épreuve de force dont on pourrait sortir vaincu-e-s. Ce

serait l’absence d’une épreuve de force, par démobilisation des

mouvements sociaux, du fait que “la gauche est au pouvoir”. Un phénomène

classique s’il en est. Cette fois le chantage pourrait être d’autant

plus fort que Sarkozy serait en embuscade dans l’opposition, et que la

crainte existerait dans les mouvements sociaux de fragiliser le

gouvernement en allant à l’offensive. À titre d’exemple, on pourrait

craindre la démobilisation d’une partie des soutiens au mouvement des

sans-papiers, endormie par une loi de régularisation partielle – tandis

que le PS assumerait totalement le Ceseda version Sarkozy. Le maintien

de la fermeture des frontières continuerait de jeter des dizaines de

milliers de travailleuses et de travailleurs immigré-e-s dans la

clandestinité. Et, tels les Danaïdes, les socialistes continueront à

remplir les charters à coup de matraques.

Si l’anesthésie du mouvement social est un risque, on peut aussi

envisager, comme le précédent gouvernement de gauche plurielle l’a

montré, qu’il y ait malgré tout du répondant et des luttes. C’est encore

plus probable si Ségolène Royal tente de faire passer des projets tels

que le “contrat première chance”, parodie de CPE version PS.

Que penser de la forte participation au scrutin ?

Le taux d’abstention au premier tour a été un des plus bas qu’a connu la

Ve République : 16,23 % contre 28,4 % en 2002. Dans certains quartiers

populaires, la mobilisation a été forte. Dans certains endroits, on a vu

des groupes de gens aller voter en groupe, drapeaux tricolores au vent,

manifestement contre Nicolas Sarkozy. Évidemment, même si ce n’est pas

la révolution, cela dénote un phénomène de politisation intéressant.

Cela signifie-t-il que l’État républicain a résolu la crise de

légitimité et de représentation qui le mine depuis longtemps ?

Nullement. Au contraire, il y a de fortes chances qu’après cet épisode,

la désillusion sur l’utilité du vote soit à la mesure des espoirs un peu

naïfs suscités, et que l’abstention atteigne de nouveau des sommets, en

tout cas dans les classes populaires. La société continue d’être régie

par le marché, pas par les élections, et là réside le nœud du discrédit

des institutions républicaines.

L’extrême droite est-elle en recul ?

Avec 10,51 % des voix, Jean-Marie Le Pen rate sa sortie ! C’est le plus

mauvais score du leader frontiste depuis sa percée en 1988 à 14,38 % –

notons d’ailleurs que, pour la première fois, les sondages avaient

surévalué son score. La stratégie “moderniste” de Marine Le Pen, qui

avait beaucoup contribué à retravailler l’image de son père, a

visiblement dérouté l’électorat d’extrême droite. Pour le FN, il est

encore un peu tôt pour tendre la main aux gens issus de l’immigration

arabe. Il faut donc s’attendre à un retour aux fondamentaux du racisme

petit-blanc sur fond de guerre de succession entre Marine Le Pen et

Bruno Gollnish.

Cependant, même si le FN a perdu un million de voix entre 2002 et 2007,

il va de soi que l’extrême droite, en elle-même, n’est pas en recul.

Elle a simplement été pour partie captée par Nicolas Sarkozy qui a su

montrer ce que le mot “décomplexée” signifiait pour la droite.

Cette configuration nouvelle, si elle se confirme à l’avenir, va en tout

cas poser des questions de refondation stratégique aux antifascistes, le

rejet du Front national ayant structuré, depuis 15 ans, l’essentiel des

mobilisations antifascistes, notamment dans la jeunesse.

Que sortira-t-il du tassement de la “gauche de la gauche” ?

La “gauche de la gauche” – si l’on y inclut le PCF, la LCR, LO,

Schivardi et Bové – totalise 9 % des voix, ce qui représente un fort

tassement par rapport aux précédents scrutins (13,81 % en 2002, 13,94 %

en 1995). Sur cet espace réduit, Olivier Besancenot se taille la part du

lion.

Avec 1,94 % des voix, le PCF fait le plus mauvais score depuis sa

fondation en 1920. Cela peut permettre à Robert Hue (3,37 % en 2002)

d’opérer un retour et de se faire le promoteur d’une accélération de la

social-démocratisation du PCF. La direction Buffet, qui a joué

alternativement, et parfois en même temps, sur les orthodoxes et les

refondateurs, est indéniablement affaiblie. Elle pourra toutefois

pointer l’échec du courant refondateur qui, pour la première fois dans

l’histoire du PCF, a été jusqu’à soutenir un candidat concurrent.

À moins d’un miracle, les législatives devraient à présent amener la

disparition du groupe parlementaire du PCF (s’il passe en dessous de 20

députés). Tant que le PCF conservait un groupe parlementaire, il pouvait

gérer sa crise en s’alliant avec le PS. Sans groupe parlementaire, le

PCF perd son dernier motif d’unité, et les risques de scission voire

d’explosion deviennent très sérieux. D’ores et déjà certains

refondateurs y songent sérieusement. La mise en vente du siège du parti,

place du Colonel-Fabien à Paris, et la liquidation de L’Humanité, sont

les deux autres cataclysmes symboliques qui lui pendent au nez.

Cependant, si scission il doit y avoir, vers quoi pourra-t-elle mener ?

À la fondation d’un nouveau petit parti à la gauche de la gauche,

attrape-tout, sans stratégie claire (donc, par défaut, électoraliste),

du genre de ce qu’avait pu être l’éphémère expérience de la Convention

pour une alternative progressiste (CAP) entre 1994 et 1998.

L’“insurrection électorale” fait pschiiiiit

Las, la désastreuse expérience de la campagne de José Bové condamne,

d’emblée, cette option. L’aventure Bové a démontré, du début à la fin,

comment il ne fallait pas mener campagne. Avec un état-major mexicain

composé de transfuges des différents partis, se tirant dans les pattes

les uns des autres, parfois se détestant cordialement. Un agglomérat de

morceaux d’appareils (LCR, PCF, Alternatifs) et d’“électrons libres”

calamiteux (se disant “libertaires” pour certains). Ce staff, qui

n’avait d’autre cohésion que la personnalité de José Bové – argument

majeur de la campagne, d’où cette inquiétante tendance à la

personnification – a continuellement révisé ses objectifs à mesure que

la campagne piétinait. Alors qu’au début on comparait Bové au président

bolivien Evo Morales, et qu’on espérait faire un score à deux chiffres,

les ambitions se sont rétrécies à vitesse grand V. Dernièrement, dans

les coulisses, les distingués stratèges n’espéraient plus que de petites

choses vraiment infra-politiques : “détruire le PCF” (pour les ex-liguards)

ou “faire chier la Ligue” (pour les autres).

À présent que le naufrage est consommé, on peut être sûr qu’il n’y aura

aucun bilan critique de la part de nos grands stratèges. Chacun va

repartir vivre d’autres aventures : Patrick Braouezec sauver sa

circonscription ; Christophe Aguiton échafauder de nouveaux châteaux en

Espagne ; Michel Onfray s’enivrer de sa propre logorrhée de girouette

parlante, etc.

Pour les nombreuses et nombreux militants qui ont fait la campagne à la

base, avec sincérité, la déconvenue est sévère. Le manque de critique

des institutions et l’erreur consistant à croire au “débouché politique”

des luttes dans les élections se paie au prix fort. C’est, d’une

certaine façon, rassurant. Un certain nombre de personnes ayant

participé à la campagne Bové sont des militantes et des militants des

mouvements sociaux, faisant preuve d’un certain savoir-faire pour

organiser des mobilisations, des grèves, des manifestations. Sur un

terrain institutionnel, ils et elles se sont fait laminer. José Bové

lui-même incarne cet échec : de tribun syndicaliste il est devenu un

politicien nain.

Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer à faire de la politique.

Cela veut simplement dire qu’on ne peut pas faire de politique sans une

analyse claire du capitalisme, de ses institutions, du rôle de la

social-démocratie. La vacuité du slogan emblématique de la campagne Bové,

“l’insurrection électorale contre le libéralisme” démontrait assez

largement la confusion dans les esprits sur la portée possible d’une

campagne électorale.

Le rôle des anticapitalistes

De ce point de vue, la grande perdante de ce scrutin est Lutte ouvrière.

Sa candidate, qui avait été jusqu’à flirter avec les 10 % dans les

sondages en 2002, avait finalement fait 5,72 %. Cette fois, elle fait

1,33 %, le plus mauvais score de sa carrière, et la LCR ramasse la mise.

Dans la tête des dirigeants de cette dernière, c’est la fin (provisoire)

d’un “accident de l’histoire” qui depuis plus de trente ans les

reléguait derrière LO. Cette infidélité de l’électorat d’extrême gauche,

qui ne concerne pas qu’Arlette Laguiller, est une donnée à prendre en

compte. On avait déjà pu le constater avec les échecs électoraux de

l’extrême gauche en 2004, quelques mois après les grèves de mai-juin

2003 : les luttes sociales ne se laissent pas forcément enfermer dans

des urnes. Les électeurs et les électrices sensibles au discours de

l’extrême gauche semblent être justement ceux qui se font le moins

d’illusions sur la portée du vote d’extrême gauche, et peuvent

s’abstenir ou porter leurs votes ailleurs sans état d’âme, de façon

parfaitement utilitariste, en fonction des circonstances. De ce point de

vue, on ne peut qu’être sceptique sur le projet parfois agité par la LCR

de constituer un “parti des luttes” ou un “parti des grèves” pour

transformer la réalité vivante de la lutte des classes en pourcentages

électoraux…

Encore une fois, cela ne signifie pas qu’il ne faille pas articuler les

luttes à un projet politique, anticapitaliste. Au contraire, il le faut,

pour leur donner un sens offensif. Mais ce projet politique n’existe pas

dans le cadre des institutions républicaines. Comme nous le disions plus

haut, avec Royal ou Sarkozy au pouvoir, bien que dans des contextes

différents, il faudra se battre. Impulser des luttes mais refuser les

batailles sans stratégie et autres “journées d’action” morcelées,

refuser toute complaisance à l’égard du Parti socialiste et de ses

satellites, défendre une stratégie autonome du mouvement social,

déconnectée des calendriers politiciens… Les anticapitalistes auront un

rôle à jouer, toutes tendances confondues (communistes libertaires,

trotskistes, anarchistes, communistes déstalinisés, “bovétistes”

désillusionnés ou non…), pour proposer cette orientation offensive au

sein des mouvements sociaux. À ce stade, et avant la coordination

fédérale d’AL le 12 mai, il n’est pas possible de s’avancer davantage en

matière de stratégie politique. Constatons simplement que, comme à

l’accoutumée, la révolution dans les urnes n’a pas eu lieu. La

révolution dans les luttes est déjà plus plausible !

Guillaume

Davranche,

avec Édith Soboul (secrétariat fédéral d’AL),

le 24-04-2007

--------------------------------------------------------------------------------

AL et le 2e tour

Comme nous l’avions annoncé dès janvier, AL n’a donné aucune consigne de

vote pour le 1er tour, pas davantage pour le second, ni pour les

législatives. Nous avons sans détour dit la vérité sur le programme des

uns et des autres, et réaffirmé que la meilleure voie de défense des

intérêts des classes populaires, c’était l’action directe, les luttes

collectives, les mouvements sociaux. Notons qu’une position minoritaire

a été exprimée dans l’organisation par le collectif de Seine-Saint-Denis

: “L’UMP n’est pas le Front national. Sarkozy n’est pas Le Pen. Mais les

rapprochements sont suffisamment flagrants et inquiétants pour que le

barrage à Nicolas Sarkozy devienne indispensable”, ont estimé nos

camarades.