|

Exigences pour

la validation du cours

Lecture d’une série de textes classiques sur la guerre (en français, anglais, allemand ou italien) Rédaction en français ou en anglais de deux brefs essais, l’un portant sur un texte, l’autre sur un ou plusieurs concepts qui se trouvent dans les textes. Le premier à mi-semestre, le second en fin de semestre. |

|

LECTURES OBLIGATOIRES

|

| Clausewitz, De la

guerre, Livre I, chapitre 1er, « Qu'est-ce que la guerre ?" et

Livre VIII chap. 6, A et B, en allemand http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1- http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book8.htm#6 ou trad. de l’allemand, chez Minuit ou Tempus (celle-ci partielle mais suffisante) Constant, Benjamin, « De la liberté chez les Anciens comparée à celle des Modernes » http://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html Hobbes, Léviathan, chapter XIII of the natural condition of mankind as concerning their felicity and misery ; chapter XIV of the first and second natural laws, and of contracts http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIII http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIV Ou l'édition du Projet Gutenberg : http://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm Machiavel, Le Prince, en italien (http://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe) ou traduction française par Yves Lévy, Garnier Flammarion, 1980 (la meilleure traduction en français) Marx, La guerre civile en France,1871 en allemand (http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1871/05/burfrndx.htm) ou traduction française ( http://www.marxists.org/francais/ait/1871/05/km18710530.htm ) Carl Schmitt, La notion du politique, trad. de l'allemand, Calman-Lévy. 1963 Xénophon, Constitution de Sparte, introduction de D. Colas, Gallimard, « Tel », 1996 Supplemental readings Aron, Raymond, Penser la guerre, Gallimard, 2 vol., 1976 Colas, Dominique, Sociologie politique, Puf, 2006, ( spécialement le chapitre « Modes de destruction ») Derrida, Jacques, Politique de l’amitié, GalilIée, 1994 Foucault, Michel, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France, 1976, Gallimard, 1997 - Sécurité,Territoire, Population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard, 2004 Girard, René, Achever Clausewitz, Champs, Flammarion, 2011 Weber, Max, La politique comme vocation, (http://de.wikisource.org/wiki/Politik_als_Beruf ) in Le Savant et le Politique, trad. de Freund, préface de R. Aron, 10/18. |

| Pourquoi

l’importance accordée au marxisme ? Doctrine officielle de

l’URSS et de la Chine communiste et a pénétré les

mouvements nationaux du tiers monde. Combinaison marxisme et

nationalisme en URSS et Chine. |

|

Concepts à

construire (et déconstruire)

|

| Guerre/politique Guerre/paix Guerre étrangère/guerre civile Polemos/stasis (guerre, guerre intestine) Ami/ennemi, Amitié/inimitié/hostilité Guerre symétrique/guerre asymétrique Conflit/compétition/concurrence/duel Crime de guerre/crime contre l’humanité/Génocide stratégie/tactique Territoire, frontière, population Etat, nation, société civile |

| Martin, Philippe & Mayer, Thierry

& Thoenig, Mathias, 2005. "Make Trade not War?," CEPR Discussion

Papers 5218, C.E.P.R. Discussion Papers. Abstract: This paper analyses theoretically and empirically the relationship between military conflicts and trade. We show that the conventional wisdom that trade promotes peace is only partially true even in a model where trade is economically beneficial, military conflicts reduce trade, and leaders are rational. When war can occur because of the presence of asymmetric information, the probability of escalation is lower for countries that trade more bilaterally because of the opportunity cost associated with the loss of trade gains. However, countries more open to global trade have a higher probability of war because multilateral trade openness decreases bilateral dependence to any given country and the cost of a bilateral conflict. We test our predictions on a large data set of military conflicts on the 1950-2000 period. Using different strategies to solve the endogeneity issues, including instrumental variables, we find robust evidence for the contrasting effects of bilateral and multilateral trade openness. For proximate countries, we find that trade has had a surprisingly large effect on their probability of military conflict. |

| Constant : la guerre

inévitable dans l'antiquité |

| « Les peuples

guerriers de l'antiquité devaient pour la plupart à leur

situation leur esprit belliqueux. Divisés en petites peuplades,

ils se disputaient à main armée un territoire

resserré. Poussés par la nécessité les uns

contre les autres, ils se combattaient ou se menaçaient sans

cesse. Ceux qui ne voulaient pas être conquérants ne

pouvaient néanmoins déposer le glaive sous peine

d'être conquis. Tous achetaient leur sûreté, leur

indépendance, leur existence entière au prix de la

guerre. » Benjamin Constant, DE L'ESPRIT DE CONQUÊTE, chap. 2 |

| Le rôle du commerce dans l'accumulation du capital : Marx, Le Capital, Livre I, Huitième section : l'accumulation primitive, chap. XXXI, "La génèse du capitalisme industriel" (extraits) (1867) |

| La découverte des

contrées aurifères et

argentifères de l'Amérique, la réduction des

indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou

leur extermination, les commencements de conquête et de pillage

aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de

garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les

procédés idylliques d'accumulation primitive qui

signalent l'ère capitaliste à son aurore. Aussitôt

après, éclate la guerre mercantile; elle a le globe

entier pour théâtre. S'ouvrant par la révolte de la

Hollande contre l'Espagne, elle prend des proportions gigantesques dans

la croisade de l'Angleterre contre la Révolution

française et se prolonge, jusqu'à nos jours, en

expéditions de pirates, comme les fameuses guerres d'opium

contre la Chine. Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore se partagent d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre, jusqu'à ce que celle-ci les combine toutes, au dernier tiers du XVII° siècle, dans un ensemble systématique, embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Quelques-unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, mais toutes sans exception exploitent le pouvoir de l'État, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le passage de l'ordre économique féodal à l'ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et, en effet, la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique. [....] Le régime colonial donna un grand essor à la navigation et au commerce. Il enfanta les sociétés mercantiles, dotées par les gouvernements de monopoles et de privilèges et servant de puissants leviers à la concentration des capitaux. Il assurait des débouchés aux manufactures naissantes, dont la facilité d'accumulation redoubla, grâce au monopole du marché colonial. Les trésors directement extorqués hors de l'Europe par le travail forcé des indigènes réduits en esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre refluaient à la mère patrie pour y fonctionner comme capital. La vraie initiatrice du régime colonial, la Hollande, avait déjà, en 1648, atteint l'apogée de sa grandeur. Elle était en possession presque exclusive du commerce des Indes orientales et des communications entre le sud-ouest et le nord-est de l'Europe. Ses pêcheries, sa marine, ses manufactures dépassaient celles des autres pays. Les capitaux de la République étaient peut-être plus importants que tous ceux du reste de l'Europe pris ensemble. De nos jours, la suprématie industrielle implique la suprématie commerciale, mais à l'époque manufacturière proprement dite, c'est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle. De là le rôle prépondérant que joua alors le régime colonial. Il fut « le dieu étranger » qui se place sur l'autel, à coté des vieilles idoles de l'Europe; un beau jour il pousse du coude ses camarades, et patatras ! voilà toutes les idoles à bas ! [...] |

| http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm |

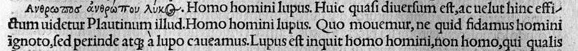

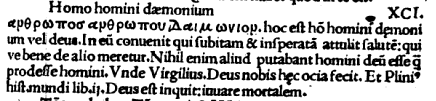

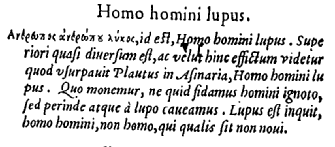

| L'homme n'est pas un être doux, en besoin d'amour, qui serait tout au plus en mesure de se défendre quand il est attaqué, mais qu'au contraire il compte aussi à juste titre parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de penchant à l'agression. En conséquence de quoi, le prochain n'est pas seulement pour lui un aide et un objet sexuel possibles, mais aussi une tentation, celle de satisfaire sur lui son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ce qu'il possède, de l'humilier, de lui causer des douleurs, de le martyriser et de le tuer: homo homini lupus ; qui donc, d'après toutes les expériences de la vie et de l'histoire, a le courage de contester cette maxime? Cette cruelle agression attend en règle générale une provocation ou se met au service d'une autre visée dont le but pourrait être atteint aussi par des moyens plus doux. Dans des circonstances qui lui sont favorables, lorsque sont absentes les contre-forces animiques qui d'ordinaire l'inhibent, elle se manifeste d'ailleurs spontanément, dévoilant dans l'homme la bête sauvage, à qui est étrangère l'idée de ménager sa propre espèce. Quiconque se remémore les atrocités de la migration des peuples, des invasions des Huns, de ceux qu'on appelait Mongols sous Gengis Khan et Tamerlan, de la conquête de Jérusalem par les pieux croisés, et même encore les horreurs de la dernière guerre mondiale ne pourra que s'incliner humblement devant la confirmation de cette conception par les faits. |

| Sigmund

Freud, Le Malaise dans la culture,

(1930), trad. P Cotet, R. Lainé et J.

Stute-Cadiot, Éd. PUF, coll. Quadrige, 3` éd.

corrigée, 1998, pp.

53-54. |

| "Totalitarisme" entrée dans

Colas, Dictionnaire de la

pensée politique, Larousse

(légèrement modifié) |

| Totalitarisme, forme

spécifique de domination qui vise à

l'hégémonie idéologique, sociale et politique d'un

parti unique et qui s'emploie à épurer la société d'éléments considérés comme nuisibles. La distinction entre totalitarisme et fascisme, totalitarisme et régime autoritaire comme la pertinence même de la notion font l'objet de vifs débats . Ency. La notion de régime totalitaires a été forgée et a connu un large essor en raison de la novation que seraient certains régimes nés au XXe siècle, essentiellement le communisme stalinien et le nationalisme hitlerien, par rapport à tous les autres régimes politiques antérieurs. Le totalitarisme est pensé comme autre chose que le despotisme, la tyrannie ou la dictature, non en raison d'une différence de degré mais de nature. Il faut, à la fois, suivre l'itinéraire du mot, et les variations du concept. Au printemps 1923, alors que, sous la direction de Mussolini, la mise sur pied de la dictature fasciste s'accentue en Italie, des libéraux font entendre leur condamnation du régime qui s'installe. Entre autres Giovanni Amandola dans son journal Il Mondo. Dans un article du 12 mai 1923, "Majorité et minorité" Amendola fait référence au "système totalitaire" (sistema totolitario) crée par les éléctions municipales où se manifestent chez les fascistes le désir d'un triomphe sans partage : partout les deux listes en concurrence aux éléctions sont contrôlées par les fascistes, ce qui leur assure donc une victoire absolue. C'est la première occurence connue du terme "totalitaire". En novembre 1923, à l'occasion de l'anniversaire de la marche sur Rome, Amendola affirme que "pour les historiens futurs, la caractéristique la plus importante du mouvement fasciste sera son esprit "totalitaire"" . Il est victime du manganello, la bastonnade, une des formes, avec l'ingestion forcée d'huile de ricin des brutalités des fascistes, qui n'hésitent pas à tuer dans des affrontements de rue. Dans la même période Don Luigi Sturzo, le leader du parti populaire libéral, utilise lui aussi la notion pour critiquer le fascisme. Une nouvelle loi électorale pour le parlement est mitonnée : elle prévoit que la liste ayant obtenu au moins 25% des voix aura les deux tiers des sièges. Cette loi est adoptée à l'automne. Le 15 janvier 1924, le journal La Rivoluzione liberale publie les bonnes feulles d'un livre de Sturzo où on lit que "la vision fasciste du monde, va dans le sens d'une transformation totalitaire de toute force morale, culturelle, politique ou religieuse". Le 25 janvier dissolution de la chambre et nouvelles élections annoncées pour avril. Les fascistes préparent une liste nationale où se trouveront aussi des non-fascistes : le Listone. Pour qualifier la loi éléctorale, préparée par le fasciste Giacomo Acerbo, Amendola parle, une nouvelle fois, de l'"esprit totalitaire" du fascisme, et on trouve la même formule sous d'autres plumes pour qualifier ces élections qui ne peuvent que laminer l'opposition comme l'avait fait les éléctions municipales, qui ont été leur ban d'essai. De fait, la listone obtient 65% des suffrages et à eux seuls les fascistes ont la majorité absolue. En mai 1924 Il Popolo, organe de la gauche du Parti populaire parle "d'éléctions totalitaires" et de l'"âme totalitaire" du fascisme. Le socialiste Matteoti est assassiné en juin1924 et l'opposition quitte le parlement, : empruntant à l'Antique Rome et à la sécession de la plèbe, on dira qu'elle se réfugie sur l'Aventin. Un ancien collaborateur de Mussolini, Rossi, accuse le leader fasciste d'avoir crée un équivalent de la Tchéka communiste, dans un texte qu'Il Mondo publie fin 1924. Début 1925, vague de terreur fasciste légale et illégale. Fermeture de journaux, interdiction de groupes d'opposition. Bandes armées. Violences. Le 21 juin 1925, Mussolini, lui même, dans un discours affirme "notre inflexible volonté totalitaire " ("la nostra feroce voluntà totalitaria"). Parmi bien d'autres Amendola est à nouveau bastonné, le 20 juillet 1925. Il mourra, réfugié en France, à Cannes, en 1926. Et Mussolini, parle du "Stato totalitario" en 1925 comme d'un objectif. Ainsi, comme le montre M-I. Brudny qui a recensé les apparitions initiales de "totalitaire" en Italie, le mot est apparu chez des opposants au fascisme, bientôt victimes de sa violence, avant que le vocable stigmatisant ne soit repris comme un titre de gloire par les fascistes eux-mêmes. Et, fin 1926, visible notamment avec l'OVRA - Organisation de vigilance et de répression de l'anificascisme- on peut dire, en reprennant une formule de P. Milza et S. Bernstein, que Mussolini et les siens établi en Italie "l'odre fasciste totalitaire". Dans les nombreux débats que l'interprétation du fascisme, du nazisme et du commuisme provoqueront certains auteurs distingueront fascisme et nazisme et réserveront à celui-ci et au communisme le terme de totalitarisme. Le communisme chinois ne sera par inclus dans ce groupe par Hannah Arendt, tandis que d'autres analyses considéreront qu'il existe un totalitarisme chinois (Jean-Luc Domenach). Les usages du terme et du concept sont liés à des conditons politiques : en France de Gaulle attaque violement les "totalitaires" dans les années 1950, mais il ne dénonce pas l'URSS pour son totalitarisme, ni même le passé stalinien, quand il revient au pouvoir et en mai 1968 il manifeste lors d'un voyage une grande complaisance à l'égard de la dictature roumaine. C'est que de Gaulle pense d'abord en termes de politiques internationales et considère les régimes politiques comme moins importants que les nations. Le poids des communistes dans la vie politique française et dans certains secteurs de la vie intellectuelle explique que les rapprochements entre nazisme et communisme soient dénoncés violement, souvent avec le rappel de la deuxième guerre, de la Résistance, du rôle des communistes en son sein. Stalingrad devrait faire oublier que Staline et Hitler s'allièrent et que l'un et l'autre étaient à la tête de système où les camps de concentration n'était pas des accidents provisoirs ou des armes nécessaires contre un ennemi, mais des appareils réguliers du pouvoir et des dispositifs destinés à l'épuration de la société. La parution, en 1974, de l'Archipel du Goulag de A. Soljénitsyne donna ainsi lieu à une véhémente campagne du Parti communiste français qui cherchait à accréditer l'idée que la mise en lumière de l'existence du système concentrationnaire soviétique était une calomnie d'extrême droite. Mais avec la perestroïka de Gorbatchev le terme totalitaire allait être repris en URSS par ceux qui entreprirent (et pour certains sans avoir cherché cet objectif) de liquider la dictature de parti unique (dont on a discuté si après la mort de Staline elle était toujours totalitaire, ou post-totalitaire, ou encore d'un autre type). Quand Mussolini s'installe au pouvoir, des camps de concentration pour ennemis du régime ont déja été ouverts en Russie, où Lénine a justifié le recours à la "terreur de masse". Il a forgé la conception d'un dictature de Parti-Etat visant à instaurer une nouvelle société et privilégiant la surveillance et le contrôle ainsi que l'épuration où une police de lutte contre la contre révolution, la Tchéka, dispose de larges prérogatibes. Il pose, lui-même, ce qui est un des aspects fondamentaux de la notion de totalitarisme, l'équivalence des deux grands sytèmes politiques terroristes du XXe siècle en affirmant : "Ou bien la terreur blanche, la terreur bourgeoise, formule américaine, anglaise (Irlande) italenne (fascistes), allemande, hongroise et autres, ou bien la terreur rouge, prolétarienne. Il n'y a pas de milieu" (Œuvres t. 32, 379). Pour les totalitaires la logique est celle d'un partage du monde en deux : ceux qui détiennent la vérité et sont une élite qui doivent détruire tous les autres pour imposer leur règne. Et dans la même période, où le parti marxiste-léniniste impose sa domination en Russie, en Allemagne des nationaux-bolchévisks entendent conduire une révolution populaire et ultra-nationaliste qui ne serait pas détournée de ses objectifs par les Juifs, contrairement à la Révolution russe, comme le proclame Goebbels en 1926. On comprend donc que ce soit des marxistes anti-bolchéviks qui, parmi les premiers, aient dénoncé l'identite du bolchévimse et du fascisme, tel Kautsky qui affirme : "le fascisme n'est que le pendant du bolchevisme, Mussolini est le singe de Lénine" (les Chemins du bolchévisme, p. 122). Plus tard d'autres marxistes, de la tradition conseilliste, dénonceront le "fascisme brun" et le "fascisme rouge" comme équivalents. Ainsi la relation en miroir du nazisme et du communisme soviétique n'est pas, d'abord, posée par des historiens ou des sociologues, mais elle est revendiquée par des fascistes, des nazis, des communistes, ou elle est dénonçée par des acteurs politiques, et spécialement par des sociaux-démocrates. Ceux-ci, cependant oscillent pour des raisons politiques : Léon Blum, en 1936, au moment du Front Populaire, distingue entre les régimes totalitaires (Italie, Allemagne) et la dictature soviétique. Mais la figure majeure de la sociologe française, et militant socialiste, le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, qui a refusé, le principe de l'adhésion à l'Internationale communiste au moment du Congrés de Tours en décembre1920, établit, en 1936, un parallèle entre nazisme et communisme soviétique où il leur trouve une identité profonde, sans toutefois employer le terme totalitarisme. Ainsi un des éléments du concept du totalitarisme - l'identité des deux systèmes de domination institutionnalisée par la terreur - a été énoncé bien avant le pacte germano-soviétique et donc, a fortiori, la notion de totalitarisme n'est pas une invention idéologique de la guerre froide, même si celle-ci l'a sans doute durçie, mais elle est bien un stigmate et un concept forgés par les opposants au système de domination totale. En 1940 est publié aux Etats-Unis un numéro spécial de revue sur "L'Etat totalitaire". 1942 voit la publication du Béhémot de Franz Neumann (proche de l'Ecole de Francfort) : le premier chapitre de cette étude sociologique du nazisme s'intitule : "L'Etat totalitaire" . Goebbels déclarait, en 1933 : "notre parti a toujours aspiré à l'Etat totalitaire [...] Le but de la révolution doit être un Etat totalitaire pénétrant toutes les sphères de la vie publique" (p. 62). Neumann s'arrête sur les "techniques de la pensée constitutionnelle anti-démocratique" qui rejettent la théorie de l'"Etat de droit* social" que réclamaient les socialistes et qui comportait un mélange de droits civiques, d'égalité politique et de socialisation de l'industrie où les syndicats joueraient un grand rôle (La lois fondamentale de la République Fédérale allemande en1949, une sorte de manifeste de rupture avec le totalitarisme, la définira comme un Etat de droit, républicain, démocratique et social). Les théoriciens du droit au service du nazisme vont définir l'Etat nazi comme un "nationaler Rechsstaat" (Etat de droit national) au servie du volk (la communauté raciale). Carl Schmitt*, en 1932, devant une association d'industriels, distingua entre la "totalité romaine" et la "totalité germanique", la première est quantitative et intervient dans toutes les sphères de la vie tandis que la totalité germanique, quantitative, se contente d'un Etat fort dans la sphère politique mais laisse les activités économique libres. Et Hitler dans son discours du 23 mars 1933 devant le Reichstage se prononce en faveur de la propriété privée. Ces théorisations et affirmations devaient permettre de se rallier des mileux d'affaires. Selon Neumann la théorie de l'Etat totalitaire avait l'avantage de satisfaire tout le monde, bureaucrates et soldats, mais aussi d'aller dans le sens de la tradition occidentale qui a toujours valorisé l'Etat. Le totalitarisme se traduisit dans des processus d'unificatin et de concentration du pouvoir (comme par exemple l'abolition du statut indépendant des Länder) qui aboutirent à donner au Fürher des pouvoirs très étendus pendant la guerre (édit de janvier 1941), aussi bien exécutifs que législatifs. "La guerre a donc pleinement réalisé l'Etat totalitaire" (Béhémot, p. 71). Mais les exigences du parti n'allaient pas dans le sens d'une hégémonie de l'Etat. Hitler n'accordait que peu de place à l'Etat dans Mein Kampf et au congrès du parti de septembre 1934 il affirma : "l'Etat n'est pas notre maître ; nous sommes les maîtres de l'Etat". Selon Neumann, (qui écrivait en 1941) en Italie le parti était incorporé dans l'Etat, en URSS le parti contrôlait l'Etat et en Allemagne la situation était intermédiaire, ainsi dans le domaine de la police c'est le parti avec les S.S. qui domine l'Etat, alors que dans l'administration de l'armée, c'est l'inverse. "Quatre organes totalitaires", le parti, l'armée, la bureaucratie, l'industrie, "groupes compacts et centralisés" se disputent et passent des compromis entre eux (p.437). Dans une préface à l'édition de 1944, Neumann envisageait la possibilité d'une destruction de tout les vestiges de l'Etat au profit du Mouvement amorphe et informe (p. 15). Si la terreur policière, la violence du régime, sont présents dans son ouvrage, il ne sait pas que les persécutions contre les Juifs obéissaient à une logique de génocide. Le totalitarisme est, pour lui, une forme spécifique de domination où n'existe ni droit ni même peut-être d'Etat. Dans la postface en forme d'hommage que T. W. Adorno rédigea à Béhémot, en 1967, il soulignait comme un des mérites principaux de Neumann d'avoir montré que le "soi disant monolithisme" était en fait une "pluralité" où la "volonté politique se forgeait à travers la concurrence sauvage des lobbies sociaux les plus puissants" (p.597). Bien qu'il ait beaucoup écrit et réfléchit sur les luttes et les conflits en URSS, Trotsky, avait pour sa part plutôt mis l'accent, à la fin de sa vie, sur le pouvoir de l'Un dans l'URSS de Staline. A la fin de son ouvrage sur Staline, qui resta inachevé en raison de son assassinat, en août 1940, il écrivait : ""L'Etat c'est moi" est presque une formule libérale en comparaison avec les réalités du régime totalitaire de Staline. Louis XIV ne s'identifiait qu'avec l'Etat. Les papes de Rome s'identifient avec l'Etat et avec l'Eglise — mais seulement durant les époques du pouvoir temporel. L'Etat totalitaire va bien adelà du césaro-papisme, car il embrasse l'économie entière du pays. A la diffèrence du Roi Soleil, Staline peut dire à bon droit : "La Société, c'est moi."" (Staline, t. 2, p. 338). L'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, en faisant de Staline et de son régime, un allié des démocraties contre le nazisme, suspendit les analyses sur le totalitarismeen termes d'assimilation du communisme et du nazisme. En 1951 Hanna Arendt publie Les Origines du totalitarisme* qui, bien que très discuté, constitue un ouvrage majeur. Elle participe avec d'autres (dont Karl Deutsch dont la contribution porte sur la possibilité de désintégraton du monolithe totalitaire et renvoie à Béhémot), en 1953, à un séminaire pluridisciplinaire réunissant économistes, juristes, sociologues, historiens, philosophes, où Carl J. Frierdrich propose une caractérisation du syndrome du totalitarisme, qui sera complété ultérieurement par Zbigniew Brezinsky pour aboutir à six facteurs qui doivent se retrouver tous ensemble pour que la notion soit applicable : 1) Une idéologie officielle, comportant un corps doctrinal couvrant tous les aspects de l'existence humaine, auquel tout ceux qui vivent dans la société sont supposés adhérer, au moins passivement ; cette idéologie est organisée autour de thèmes millénaristes qui décrivent la société humaine parfaite. 2) un parti de masse unique rassemblant un pourcentage relativement faible de la population (moins de 10%) d'hommes et de femmes, passionnément et indéfectiblement dévoués à l'idéologie officielle et recherchant à lui assurer une acceptation générale ; ce parti est organisé selon un ordre strictement hiérarchique, selon une forme oligarchique, habituellement avec un chef unique et il est supérieur à l'administration étatique ou il est imbriquée avec elle. 3) Un étroit monopole, techniquement conditionné, et aux mains du parti et de ses cadres subalternes dans l'administration ou les forces armés, du contrôle de tous les moyens effectifs de combat armé. 4) Un étroit monopole, techniquement conditionné, dans les mêmes mains, des moyens de communication de masse. 5) Un contôle centralisé et la direction de toute l'économie par la coordination bureaucratique d'entités jadis indépendantes ; typiquement cette coordination s'étend à beaucoup d'autres associations et activités de groupe. 6) un système de pouvoir policier terroriste dépendant pour son efficacité des points 3 et 4 et s'attaquant non seulement à des "ennemis" manifestes du régime, mais aussi à des groupes arbitrairement désignés de la population, les "ennemis objectifs". Diffèrents théoriciens mettront l'accent sur un aspect ou sur un autre. C'est à l'économie planifiée qu'une fonction causale de la servitude totalitaire est attribuée comme le fait F. Hayek, tandis que Leonard Shapiro, spécialiste de l'histoire politique de la Russie soviétique et notamment de l'élimination des oppositions lors des premières années du régime, insiste sur l'importance du chef dans le régime totalitaire. Le sociologue et philosophe français Claude Lefort en s'appuyant sur Soljénitsyne (et Trotsky) parle d'''Egocratie" et s'intéresse, à rebours, à la démocratie et aux limites de la domination totalitaire. Certains auteurs soulignent la fonction de l'idéologie et, reprennant un mot de C. Milozs, parle d'idéocratie (A. Besançon, qui veut montrer la logique suréelle du régime soviétique), enfin d'autres auteurs soulignent l'importance du système du parti unique et de l'épuration, sans nécessairement utiliser la notion de totalitarisme (D. Colas). Les débats entre spécialistes sont diffèrents quant à l'Allemagne où une querelle forte et complexe s'est développée sur l'"intentionnalité" ou non du génocide des Juifs, et quant à l'URSS où une école dite revisionniste, principalement américaine, née dans les années 1980, entend montrer que le système soviétique comportait de nombreux dysfonctionnements qui interdissent de surévaluer son unité et qui analyse le sytème concentrationnaire plutôt comme dans la perspective d'une sociologie de la politique pénitentiaire que d'une théorisation de son rôle dans le système politique global. Mais, en tout état de cause, le concept est-il encore fondé et pertinent s'il ne sert pas à penser une similarité profonde entre communisme et nazisme ? N'est-il pas, au contraire, judicieux de l'utiliser si l'on souhaite marquer la ressemblance nazisme-communisme plutôt que celle entre fascisme italien et national-socialisme allemand ? Ainsi, en 1985, l'historien du nazisme, K.D. Bracher estimait que le remplacement du "concept de totalitairsme" par celui de fascisme revenait à privilégier l'opposition socialisme-capitalisme par rapport à l'opposition démocratie-dictature et aussi à une "minimisation des conséquences, non seulement du communisme, mais du national-socialisme lui-même" (La Dictature allemande, p.15). Au delà se pose des problèmes éthiques liés au savoir et au désir de vérité : dans certains cas le refus d'utiliser la notion de totalitarisme se présente comme une forme de nihilisme des valeurs aux allures de positivisme méthodologique : ne pas porter le moindre jugement qui pourrait véhiculer une évaluation, se garder de toute appréciation ou dépréciation (sauf l'éloge implicite ou explicite de la discipline universitaire à laquelle on se rattache et la dévalorisation des autres). Mais la notion de totalitarisme a reçu des définitions différentes de celles indiquées plus haut. Ainsi à la suite des théorisations de Lesek Kolakowski la société totalitaire a été conçue comme tendant à la fusion de la société civile et de l'Etat. Cette analyse critique du philosophe polonais (puis anglais) retourne, en quelque sorte, l'appareil conceptuel de Marx contre le socialisme réel. La notion de totalitarisme est quasiment refondée comme une notion qui s'applique d'abord au système communiste et à sa tentative moniste. Ernest Gellner dans le même esprit que Kolakowski auquel il se réfère caractérise le communisme soviétique comme un régime cesaro-papiste-mamoniste (confusion des sphères politique, hiérocratique et économique), qui a voulu édifier une umma * sécularisé est qui a échoué. La transition de certaines des anciennes démocraties populaires vers la démocratie pourrait, en ce sens, s'analyser comme un retour à la conception hégelienne de la société civile que Marx avait entendu renverser et de l'Etat de droit* pour laquelle les idéologues du droit ralliés au nazisme comme Carl Schmitt ou léninistes, tel Pasukanis (Le marxisme et la théorie du droit) avaient le plus grand mépris. La fin du communisme soviétique s'interpréte, sous l'angle de la validation de la notion de totalitarisme, de deux façons contradictoires : puisque le système s'est écroulé cela signifierait qu'il n'était ni monolithique ni tout puissant et donc point totalitaire ; ou au contraire : l'écroulement du système ne ferait nullement apparaître une société civile (du moins au sens d'une société capable d'autorganisation), ce qui montre que, s'il n'avait pas réussi positivement, le Parti-Etat a remporté une victoire négative (absence totale d'une culture civique, mépris pour le droit, primat accordé à la force, et même préparation à l'idéologie du "nettoyage ethnique" par celle de l'épuration de classe). Sous un autre angle encore on pourrait chercher des modèles d'intelligibilité du totalitarisme chez La Boëtie et son Discours de la Servitude volontaire ou dans la "monarchie" telle que la dépeint Spinoza*, dans la préface du Traité théologico-politique, comme une manipulation de la superstition qui obscurcit la "saine raison" au point que "les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut, et pensent non s'avilir, mais s'honorer au plus haut point lorsqu'ils répandent leur sang et sacrifient leur vie pour appuyer les bravades d'un unique individu ". Mais une des spécificités du totalitarisme est l'existence d'un parti unique et pas seulement d'"un unique individu", d'un leader unique, au point du reste que, du moins dans la cas de la Russie léniniste et stalinienne, le dictateur est à comprendre comme un effet de l'appareil de la dictature plutôt que l'inverse. Ainsi l'explication avancée par Khrouchtchev sur le "culte de la personnalité" de Staline, parfois exprimée par d'autres en vocabulaire psychiatrique qui pointe la supposée paranoïa de Staline, oublie que le stalinisme ne fut pas une pathologie du système ou d'un individu mais un de ses registres normaux et un de ses produits. La fréquence du phénomène du culte de la personnalité, dans les pays communistes et dans les partis communistes, même dans des sociétés démocratiques, montrent bien qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène fortuit. On redonnerait dans ce cas une large extension à "totalitaire" en désignant ainsi des partis politiques qui n'exerçaient pas le pouvoir mais où se retrouvaient les mécanismes qui fonctionnaient en grand, et avec le monopole de la violence, dans les dites "démocraties populaires" (qui étaient en fait des dictatures du parti), sans même tenir compte de leur louange adressé à l'URSS et à Staline : le Parti communiste français pourrait être qualifié de "totalitaire". La critique de la bureaucratie communiste, comme groupe tendant à l'hégémonie, a pu donc viser aussi bien les partis communistes au pouvoir à l'Est que dans l'opposition à l'Ouest, notamment quand les seconds applaudissaient à la repression de la révolution hongroise de 1956 par les premiers. Particulièrement actif intellectuellement en ce sens en France, la revue Socialisme ou Barbarie, plus proche de Rosa Luxemburg que du bolchévisme, et du communisme des conseils (qui insistent sur le rôle des soviets dans la révolution russe) que des tenants du "centralisme démocratique", revue animée par Claude Lefort et Cornelius Castoriadis et aussi par J. F. Lyotard. C'est celui-ci qui, ultérieurement, à proposé une définition du totalitarisme qui s'inscrit dans une réflexion sur la modernité (et donc est aussi un aperçu sur la post-modernité*). Selon Lyotard les habitants des pays totalitaires étaient à la fois sujets d'une narration unique, les destinataires de cette narration et les supposés auteurs de cette narration dont ils n'avaient pas le droit de s'écarter (Instructions païennes, 1977). Dans cette perspective le totalitarisme apparait non comme un régime politique mais comme une tentative délibérée (dont l'impossibilité est patente) d'annihilation de toute subjectivité libre et de toute autonomie par rapport à l'instance sociale centrale, le Parti-Etat, où les écarts par rapport à la grande énonciation sont traités comme des parasites à éliminer. Ce type d'interprétation fait du totalitarisme l'accomplissement et la fin de la modernité qui ne peut que laisser place à d'autres formes sociales. Au contraire d'autres courants ont vu dans le totalitarisme un accident dramatique dans la modernité mais qui ne reposait pas sur ses principes et qui traduirait la difficulté de la modernisation politique et économique dans certaines socitétés. Dans les deux cas le totalitarisme apparait bien comme une spécificité politique du XXe siècle, siècle des guerres totales et de la mobilisation générale (totale) de la population pour les gagner sur le front idéologique, économique, militaire dans une volonté de fondation d'un monde nouveau au nom soit de la classe, soit de la race. Biblio. Arch Getty, J., Maning, R. T., Stalinist terror. New perspectives., Cambridge, UP. 1994. Bracher, K. D. La Dictature allemande, Privat, 1986. Besançon, A., Les Origines inetellectuelles du léninisme, Calmann Lévy, 1981. Colas, D., Lénine et le léninisme, PUF, 1982. Dupeux, Louis Le national-bolchevisme dans l'Allemagne de Weimar. Paris. Champion, 1979. Friedrich, C.J., Totalitarianism. Grosset et Dunlap. New York. 1964, Friedrich et Brezinski, Totalitarian dictatorship and Autocraty. Hermet, G., Hassner, P., Totalitarisme. Economica. Kautsky, K. Les Chemins du bolchévisme. (19??)? PUF, 1982. La question du totalitarisme, Communisme. n°47-48, 1996, (spécialement l'article de M.I. Brudny). Kolakowski, L. "The Myth of Human Self-Idenbity : Unity of Civil Society and Political Society in Socialist Thought", in Hampshire et Kolakowski, (ed.) The Socialist Idea. A reappraisal. Londres. 1977. Mauss, M. Ecrits politiques Fayard. 1997. Neumann, F., Béhémot. structure et pratique du national-socialisme, (1941,1944), Payot, 1987. Trotsky, Staline, (1940) UGE, 10/18, 1979 Discours prononcé par Mussolini à l'Augusteo le 21 juin 1925 au Congrès fasciste : http://www.mussolinibenito.it/discorsodel21_06_1925.htm |

| classe ("genos" : lignée, race) |

|

|

|

|

|

| rois- philosophes |

sagesse | tête | raison | bergers | or |

| guerriers | courage | poitrine | colère | chiens | argent |

| producteurs |

tempérance | ventre | désir | troupeau |

bronze fer |

| (Les Lois, Livre XII, 942) traduction Chambry, http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/loisindex.htm#LOIS Texte utilisé par Karl Popper dans la Sociéte ouverte et ses ennemis pour montrer que Platon est l'ancêtre des théoriciens de la "société fermée" |

| "En

ce qui concerne les expéditions militaires, il y aurait, pour

bien faire, bien des conseils à donner et bien des lois à

faire. Mais ce qui importe le plus,

c'est qu'il n'y ait personne, ni

homme ni femme, qui échappe à l'autorité d'un chef

et qui s'accoutume, soit dans les combats sérieux, soit dans les

jeux à agir seul et de son chef, mais que toujours, en paix

comme en guerre, tout le monde ait les yeux sur le chef, le suive et se

laisse gouverner par lui, jusque dans les plus petites choses ;

que,

par exemple, lorsqu'il le commande, on s'arrête, on marche, on

s'exerce, on prenne un bain ou un repas, on s'éveille la nuit

pour monter la garde ou transmettre des ordres : qu'au milieu

même des dangers on ne poursuive personne et qu'on ne recule

devant qui que ce soit que sur un signe des chefs, en un mot qu'on ne

prenne pas l'habitude de faire quoi que ce soit seul, en dehors des

autres, et qu'on ne cherche pas à connaître et qu'on ne

sache absolument rien sans eux, mais qu'on vive tous et toujours,

autant que possible, groupés dans une vie commune. Il n'y a pas

en effet et il n'y aura jamais de meilleur moyen, d'invention, ni d'art

plus efficace pour assurer à l'État le salut et la

victoire à la guerre. C'est à cela que les citoyens

doivent s'exercer dès l'enfance, même en temps de paix ;

il faut qu'ils apprennent à commander et à obéir ;

il faut bannir l'esprit

d'indépendance de toute la vie de tous

les hommes et des animaux soumis aux hommes". (Souligné

par nous) |

| Société close | Société ouverte |

| tyrannie | démocratie |

| holisme |

individualisme |

| tribalisme | confrontation à des décisions personnelles |

| primat de la race, de la nation ou de la classe | primat de l'individu |

| gestion sociale utopique | gestion sociale fragmentaire |

| changement de gouvernement avec effusion de sang | changement de gouvernement sans effusion de sang |

| Fichte, Hegel, Heidegger | Kant, 1789, Russell |

| politisation de la morale | moralisation de la politique |

| nationalisme totalitaire | fraternité humaine |

| La stasis selon

Schmitt

in Théologie politique,

(1969) (postface, p.173-174), trad. de l'allemand par Jean Louis Schlegel, Gallimard, 1988 |

| En

revanche il est nécessaire de revenir encore sur le

critère du politique et de la théologie politique, en

l'occurence à la distinction entra ami et ennemi. (Erik)

Peterson fait une référnce décisive, pour la

doctrine de la Trinité chrétienne, à un passage de

Grégoire

de Nazianze,

qui contient en son noyau la formulaton suivante : l'Un - to hen - est toujours en

révolte - stasiazon -

contre lui même - pros heauton. Au coeur de la fomulation la plus irréprochable de l'épineux dogme (de la Trinité), apparait le mot stasis, au sens de révolte. L'histoire du sens du mot et du concept de stasis mérité d'être évoquée dans ce contexte ; elle s'étend de Platon aux pères et aux docteurs de l'Eglise grecque (...) Stasis signifie en premier lieu repos, état de repos, position, arrêt (status), la notion inverse est kinesis : mouvement. Mais, en second lieu stasis signifie aussi trouble (politique), mouvement, révolte et guerre civile. |

| TRADUCTION EN

ANGLAIS

DEPUIS LE GREC DU TEXTE DE Grégoire de

Nazianze

(329-390) auquel renvoie Erik Peterson cité par Schmitt. (j'ai

souligné le passage qui correspond à ce qui est

cité par Schmitt : cette traduction euphémise ce passage

par rapport au grec) http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf207.iii.xv.html |

II. The three most ancient opinions concerning God are Anarchia, Polyarchia, and Monarchia. The first two are the sport of the children of Hellas, and may they continue to be so. For Anarchy is a thing without order; and the Rule of Many is factious, and thus anarchical, and thus disorderly. For both these tend to the same thing, namely disorder; and this to dissolution, for disorder is the first step to dissolution. But Monarchy is that which we hold in honour. It is, however, a Monarchy that is not limited to one Person, for it is possible for Unity if at variance with itself to come into a condition of plurality; but one which is made of an equality of Nature and a Union of mind, and an identity of motion, and a convergence of its elements to unity—a thing which is impossible to the created nature—so that though numerically distinct there is no severance of Essence. Therefore Unity having from all eternity having from all eternity arrived by motion at Duality, found its rest in Trinity. This is what we mean by Father and Son and Holy Ghost. The Father is the Begetter and the Emitter. without passion of course, and without reference to time, and not in a corporeal manner. The Son is the Begotten, and the Holy Ghost the Emission; for I know not how this could be expressed in terms altogether excluding visible things. For we shall not venture to speak of “an overflow of goodness,” as one of the Greek Philosophers dared to say, as if it were a bowl overflowing, and this in plain words in his Discourse on the First and Second Causes. Let us not ever look on this Generation as involuntary, like some natural overflow, hard to be retained, and by no means befitting our conception of Deity. Therefore let us confine ourselves within our limits, and speak of the Unbegotten and the Begotten and That which proceeds from the Father, as somewhere God the Word Himself saith. |

| Sur le pouvoir comme art à

Florence lire : La Civilisation de

la Renaissance en Italie (1860) de Jacob Burckardt

(1818-1897) dont les

théories ont

influencé Nietzsche (Humain,

trop humain) qui fut son

collègue à Bâle et suivi son cours sur l’histoire. Le texte en français sur Gallica :http://gallica.bnf.fr/Catalogue/noticesInd/FRBNF37261299.htm Gallica (http://gallica.bnf.fr/) est le site la bibliothèque "virtuelle" créé par la Bibliothèque nationale de France. |

|

L’objet du Prince selon Michel Foucault

« Cette

principauté comme rapport du Prince

à ses sujets et à son territoire, c’est cela qu’il s’agit

de protéger, et non pas directement ou immédiatement ou

fondamentalement ou premièrement, le territoire et ses

habitants »

Michel Foucault, Sécurité,

territoire, population, cours au collège de France, 1977-1978.Gallimard,

Seuil 2004

|

|

Capitolo XII Quot sint genera militiae

et de mercennariis militibus.

|

Le Prince - Chapitre 12 Combien il y a de sortes de milices et de troupes mercenaires |

| Avete dunque a intendere come, tosto che in questi ultimi tempi lo imperio cominciò a essere ributtato di Italia, e che il papa nel temporale vi prese più reputazione, si divise la Italia in più stati; perché molte delle città grosse presono l'arme contra a' loro nobili, li quali, prima favoriti dallo imperatore, le tennono oppresse; e la Chiesia le favoriva per darsi reputazione nel temporale; di molte altre e' loro cittadini ne diventorono principi. Onde che, essendo venuta l'Italia quasi che nelle mani della Chiesia e di qualche Repubblica, et essendo quelli preti e quelli altri cittadini usi a non conoscere arme, cominciorono a soldare forestieri. El primo che dette reputazione a questa milizia fu Alberigo da Conio, romagnolo. Dalla disciplina di costui discese, intra li altri, Braccio e Sforza, che ne' loro tempi furono arbitri di Italia. Dopo questi, vennono tutti li altri che fino a' nostri tempi hanno governato queste arme. Et il fine della loro virtù è stato, che Italia è suta corsa da Carlo, predata da Luigi, sforzata da Ferrando e vituperata da' Svizzeri. | Il faut donc savoir que lorsque, dans

les derniers temps, l’empire [germanique] eut commencé à

être repoussé de l’Italie, et que le pape eut acquis plus

de prestige quant au temporel, l'Italie se divisa en un grand

nombre d’États. Plusieurs grandes villes, en effet, prirent

les

armes contre leurs nobles,

qui, à l’ombre de l’autorité

impériale [germanique], les tenaient sous l’oppression, et elles

se rendirent indépendantes, favorisées en cela par

l’Église, qui cherchait à accroître le

prestige temporel qu’elle avait gagné. Dans plusieurs autres

villes, le pouvoir suprême fut usurpé ou obtenu par

quelque citoyen qui s’y établit prince. De là s’ensuivit

que la plus grande partie de l’Italie se trouva sous la

dépendance, et en quelque sorte sous la domination de

l’Église ou de quelque république ; et comme des

prêtres, des citoyens paisibles, ne connaissaient nullement le

maniement des armes, on commença à prendre en solde des

étrangers. Le premier qui mit ce genre de milice en honneur fut

Alberigo da Conio, natif de la Romagne : c’est sous sa discipline que

se formèrent, entre autres, Braccio et Sforza, qui furent, de

leur temps, les arbitres de l’Italie, et après lesquels ou a eu

successivement tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont tenu dans

leurs mains le commandement de ses armées. Et le résultat

de leur valeur a a été de voir prise à et que

l'Italie a été envahie par Charles VIII [de

France], ravagée par Louis XII [de France], violée par

Ferdinand [d'Espagne], et insultée par les Suisses. |

| T |

|

Chapitre XIV

Ce qui convient au prince en

matière militaire

|

Capitolo

XIV Quello che s'appartenga a uno principe circa la milizia Quod principem deceat circa militiam. |

| 1. Donc un prince ne doit pas avoir

d'autre objet ni d'autre pensée, ni prendre quoique ce soir pour

son art, en dehors de la guerre et des institituons et de la discipline

de celle-ci, car c'est le seul art qu'on attend de qui commande. Et il

a une telle vertu (virtù)

que non seulement il maintient ceux qui sont nés prince, mais

souvent il fait monter au rang de prince des hommes de condition

(fortuna) privée ; et

inversemenent on voit que quand des hommes

ont plus penser aux plaisirs qu'aux armes, ils ont perdu leur Etat. Et

la première cause qui te le fait perdre et de négliger

cet art, et la raison qui te le fait acquérir est d'être

un expert de cet art. |

1. - Debbe adunque uno principe non avere altro obietto né altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuora della guerra et ordini e disciplina di essa; perché quella è sola arte che si espetta a chi comanda. Et è di tanta virtù, che non solamente mantiene quelli che sono nati principi, ma molte volte fa li uomini di privata fortuna salire a quel grado; e per avverso si vede che, quando e principi hanno pensato più alle delicatezze che alle arme, hanno perso lo stato loro. E la prima cagione che ti fa perdere quello, è negligere questa arte; e la cagione che te lo fa acquistare, è lo essere professo di questa arte. http://www.classicitaliani.it/machiav/mac09.htm#cap14 |

I LE

PRINCE, un

manuel dont l'objet est la

relation

de domination

" m'en

tenir à la

vérité effective des choses" (chap.XV)

A) Le

Prince pose un problème spécifique : la

conservation du pouvoir dans

un Etat (stato) pour un

souverain

non héréditaire. Comment

"tenir (tenere) un Etat nouvellement

conquis" (début

du chap. IV) ?

Il faut au

Prince arriver à "conserver un Etat stable et ferme" (conservare uno stato che sia già

stabilito

e fermo) (dernière ligne du chap. XX)

a) l'Etat est à la fois

territoire et pouvoir

| Conviene avere, nello esaminare le qualità di questi principati, un'altra considerazione: cioè, se uno principe ha tanto stato che possa, bisognando, per sé medesimo reggersi, o vero se ha sempre necessità della defensione di altri | Il

convient, lorsqu’on examine la qualité de ces monarchies, de

s’arrêter

à une autre considération : à savoir si un prince

à un Etat suffisant pour

pouvoir en cas de besoin tenir par lui-même ou s’il est toujours

dans

la nécessité d’être défendu par un autre. |

| Etat (stato) | ||||||

| Républiques |

Monarchies |

|||||

| Héréditaires |

Nouvelles |

|||||

| Entièrement

nouvelles |

Ajoutées

à

l’ Etat héréditaire du prince qui les conquiert |

|||||

| Habituées à vivre libres | Habituées à vivre sous un prince | |||||

| Etat

acquis

par les armes du prince |

Etat

acquis

par les armes d’un autre prince |

Etat

acquis par les armes du prince |

Etat acquis par les armes d’un autre prince | |||

| Par fortune ou

par talent (virtù) |

Par fortune

ou par talent (virtù) |

|||||

| CHAPITRE

I |

LES

DIFFÉRENTS TYPES DE MONARCHIES |

| CHAPITRE

II À XI |

COMMENT

ACQUÉRIR ET CONSERVER LES MONARCHIES |

| CHAPITRE

XI A XIV |

LES

QUESTIONS MILITAIRES |

| CHAPITRE

XV A XXIII |

LE

PRINCE : SES SUJETS ET SES AMIS |

| CHAPITRE

XXIV A XXVI |

LA

QUESTION DE L'ITALIE |

D)

Le pouvoir comme

art ;

la

notion de virtù.

Opposé à « vice »

dans chap. XV

et XVI mais sens essentiel : force, habilité, courage,

mérite.

Donc "virtuose "

signifie "habile" ou "virtuose" plutôt que

"vertueux"

Parfois opposé ou

distingué de « fortuna

»

: "chance", "à la faveur de …". Mais les deux sont

articulés : voir César

Borgia : fortune et habilité

Il faut distinguer

"conquérir" et "garder" : Il est plus

facile

de "conquérir" (occupare)

le royaume de France que le "conserver" (tener), alors qu''il est plus

difficile

de "conquérir" (occupare)

la Turquie que de la "garder". En effet en France des "seigneurs"

et

en Turquie seulement des "esclaves" : il suffit donc après avoir

conquis

la Turquie de "liquider"

(spegnere)

la famille régnante. Dans l'antiquité Alexandre a pu

s'emparer facilement du Royaume de Darius car après l'avoir

battu il ne trouvait

plus de résistance en face de lui. (L'idée que le Grand

Turc

est un "despote" dont les sujets sont des "esclaves" est, en partie un

héritage

de la pensée grecque sur l'Asie)

B) En Italie : fragmentation et nécessité d'un chef unificateur. Et un projet transcendant : unifier l'Italie. Appel à un Moïse pour l'Italie.

A) Force

et loi.

Le centaure, le lion et le renard : supériorité de la ruse.

C'est un calcul rationnel : puisque je ne

puis être

sûr que l'autre est "bon", je dois me comporter comme s'il

était

méchant. Ceci relève de la "prudence".

D) "Bon gouvernement" et "cruauté"

a)

Annibal

et son armée : "inhumaine cruauté" du chef militaire

condition

de sa capacité à commander.

Le roi d'Espagne Ferdinand a fait

preuve d'une "pieuse cruauté" (pietosa

crudelta) en chassant les

Juifs

convertis d'Espagne (début du chap. XXI)

b) Bon et mauvais usage des

"cruautés" (chap. VIII, p.102). La cruauté mise en œuvre

pour un temps bref est efficace et permet de se défendre contre

les ennemis extérieurs sans crainte de conspiration

c) Si but est de conserver un pouvoir qui manque de

légitimité la notion de "bon gouvernement" va signifier

capacité à se maintenir au pouvoir au besoin par la

"cruauté". César

Borgia utilise celle de Ramiro d'Orco ("homme cruel et

expétiditif")

pour assurer son pouvoir en Romagne (chapitre VII) puis il est

cruel pour faire porter la responsabilité à son ministre.

1) Machiavel et l'éloge de la République (chap. V)

| Le

Prince chap. XXVI |

|

| et in Italia nom manca materia de

introdurvi ogni forrma |

et en Italie il ne manque pas de

matière où introduire quelque forme que ce soit |

| Machiavel

et César Borgia parle de l'avenir après la mort

d'Alexandre VI (1431-1503), père de César |

Le Prince chapitre VII, p. 96 de la

traduction Lévy chez Garnier Flammarion |

| Ma, se nella morte di Alessandro fussi stato sano, ogni cosa li era facile. E lui mi disse, ne' di che fu creato Iulio II, che aveva pensato a ciò che potessi nascere, morendo el padre, et a tutto aveva trovato remedio, eccetto che non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora lui per morire. | Si sa santé n’eût point

éprouvé d’atteinte au moment de la mort d’Alexandre [VI],

tout lui [ à César Borgia] aurait été

facile. Aussi me [ à moi Machiavel] disait-il, lors de la

nomination de Jules II [ nouveau Pape], qu’il avait pensé

à tout ce qui pouvait arriver si son père venait à

mourir, et qu’il avait trouvé remède à tout ;

excepté qu il n’avait jamais imaginé, lors de sa mort,

qu'il

se trouvait lui-même en danger de mort. |

| Le Centaure Chiron |

|

Sur les animaux en politique Jacques Derrida, La bête et le souverain. Volume 1, (2001-2002), Gallilée, 2008 |

|

| Et

sur le chapitre XVIII du Prince

dans ce livre qui reprend les textes des séminaires de Derrida

on lira la

troisième séance pp. 97-139 |

Le centaure Chiron

dont parle

Machiavel dans le chap. XVIII du Prince, (infra) : il tient Achille

dans

sa main et lu parle. Il est homme et cheval mâle. Il porte un

lapin : le centaure est carnassier. Vase par Pamphalos et Ottos, 520 avant J-C. Musée du Louvre Photograph by Maria Daniels, courtesy of the Musée du Louvre, January 1992 Sur la base Perseus : http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?lookup=1992.06.0304 consultée le 11 novembre 2008 |

| Le prince peut

utiliser des mercenaires |

|

Le Prince - Chapitre 12 Combien il y a de sortes de milices et de troupes mercenaires |

Capitolo XII Quot sint genera militiae

et de mercennariis militibus.

|

| Si les Vénitiens et les

Florentins, en employant de telles troupes [ mercenaires], accrurent

néanmoins leurs puissance, et si les commandants, au lieu de les

subjuguer, les défendirent, je réponds, pour ce qui

regarde les Florentins, qu’ils en furent redevables à leur bonne

fortune, qui fit que, de tous les généraux habiles qu’ils

avaient et qu’ils pouvaient craindre, les uns ne furent point

victorieux ; d’autres rencontrèrent des obstacles ; d’autres

encore tournèrent ailleurs leur ambition. L’un des premiers fut Giovanni Acuto, dont la fidélité, par cela même qu’il n’avait pas vaincu, ne fut point mise à l’épreuve ; mais on doit avouer que, s’il avait remporté la victoire, les Florentins seraient demeurés à sa discrétion. |

E, se Viniziani e Fiorentini hanno per lo adrieto cresciuto lo imperio loro con queste arme, e li loro capitani non se ne sono però fatti principi ma li hanno difesi, respondo che Fiorentini in questo caso sono suti favoriti dalla sorte; perché de' capitani virtuosi, de' quali potevano temere, alcuni non hanno vinto, alcuni hanno avuto opposizione, altri hanno volto la ambizione loro altrove. Quello che non vinse fu Giovanni Aucut, del quale, non vincendo, non si poteva conoscere la fede; ma ognuno confesserà che, vincendo, stavano Fiorentini a sua discrezione. |

Une traduction en français sur internet : Leviathan Traduction originale de M. Philippe Folliot, Professeur de philosophie au Lycée Ango, Dieppe, Normandie. Autres traduction en français : Tricaud chez Vrin, Mairet chez Gallimard

Le texte du Leviathan

existe aussi dans une version en latin, due

à

Hobbes de 1668.

| Sur la "cité"

particulière qu' est celle de "l'honneur" chez Hobbes, lire Luc

Boltanski et Laurent Thévenot, De la

Justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991, p. 126-137 :

"construction d'une grandeur fondée sur l'arbitraire des signes"

|

| For it can never be that Warre shall preserve life, and Peace destroy it." |

| (LEVIATHAN

CHAP. XV) (TEXTE DU "PROJECT GUTEMBERG" : http://www.gutenberg.org/etext/3207) |

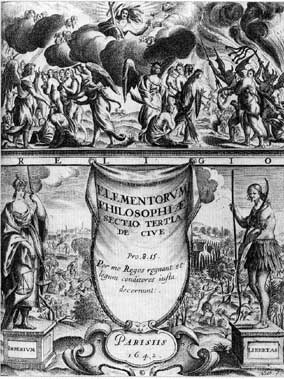

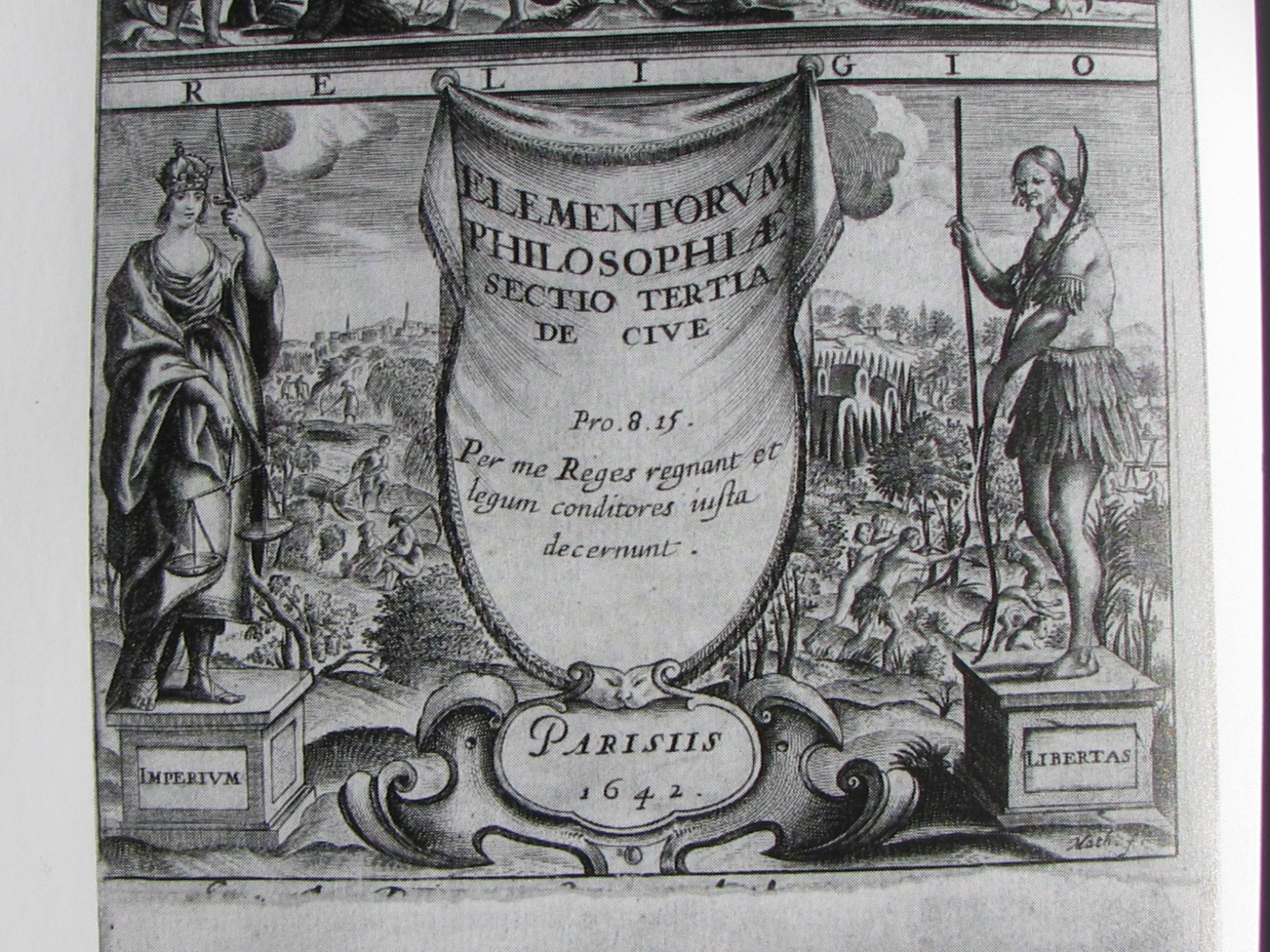

Frontispice du De Cive de Hobbes (Paris 1642)

En bas à gauche "Dominium", le pouvoir politique et une

société régulée.

En bas à droite "Libertas" et des groupes en guerre.

| Hobbes : l'homme

n'est pas un "animal politique" La plupart de ceux qui ont écrit touchant les républiques, supposent ou demandent, comme une chose qui ne leur doit pas être refusée, que l'homme est un animal politique,"zoon politicon" selon le langage des Grecs, né avec une certaine disposition naturelle à la société. Sur ce fondement-là ils bâtissent la doctrine civile; de sorte que pour la conservation de la paix, et pour la conduite de tout le genre humain, il ne faut plus rien sinon que les hommes s'accordent et conviennent de l'observation de certains pactes et conditions, auxquelles alors ils donnent le titre de lois. Cet axiome, quoique reçu si communément, ne laisse pas d'être faux, et l'erreur vient d'une trop légère contemplation de la nature humaine Du citoyen, livre I, chap. I, 2 |

| "A

Restlesse Desire Of Power", In All Men LEVIATHAN CHAP. IX |

So that in the first place, I put for a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restlesse desire of Power after power, that ceaseth onely in Death. And the cause of this, is not alwayes that a man hopes for a more intensive delight, than he has already attained to; or that he cannot be content with a moderate power: but because he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, without the acquisition of more. And from hence it is, that Kings, whose power is greatest, turn their endeavours to the assuring it a home by Lawes, or abroad by Wars: and when that is done, there succeedeth a new desire; in some, of Fame from new Conquest; in others, of ease and sensuall pleasure; in others, of admiration, or being flattered for excellence in some art, or other ability of the mind. |

POWER Leviathan, Part. I, chap. X |

The POWER of a Man, (to take it Universally,) is his present means, to obtain some future apparent Good. And is either Originall, or Instrumentall. Naturall Power, is the eminence of the Faculties of Body, or Mind: as extraordinary Strength, Forme, Prudence, Arts, Eloquence, Liberality, Nobility. Instrumentall are those Powers, which acquired by these, or by fortune, are means and Instruments to acquire more: as Riches, Reputation, Friends, and the Secret working of God, which men call Good Luck. For the nature of Power, is in this point, like to Fame, increasing as it proceeds; or like the motion of heavy bodies, which the further they go, make still the more hast. |

A) l'état de nature comme "guerre de tous contre tous"

son statut. Historique/Logique ?

Passé/ Présent ? Individus/groupes ?

Quatre exemples :

| Hobbes, Leviathan, CHAPTER XIII. OF THE NATURALL CONDITION OF MANKIND |

| Out Of Civil States, There Is Alwayes Warre Of Every One Against Every One Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against every man. For WARRE, consisteth not in Battell onely, or the act of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in the nature of Warre; as it is in the nature of Weather. For as the nature of Foule weather, lyeth not in a showre or two of rain; but in an inclination thereto of many dayes together: So the nature of War, consisteth not in actuall fighting; but in the known disposition thereto, during all the time there is no assurance to the contrary. All other time is PEACE. |

| Les trois types de

conflit qu'on trouve dans la nature humaine (Leviathan, chap. XIII) |

||

| Causes de compétition entre les hommes | But

du combat |

Usage de la violence pour |

| Profit | competition

|

Se rendre maître d’autres hommes, femmes, enfants et bétails |

| Defiance

|

Sécurité | Pour défendre ceux-ci |

| Gloire |

Réputation | Pour des bagatelles (trifles) : un mot, un sourire, une opintion différente qui les sous estime, soit eux même dans leur personne, soit par projection, qui sous estime leur famille, leurs amis, leur nation, leur profession, leur nom |

A) Le calcul rationnel d'individus chez Hobbes : le passage

de

«

l’état

de nature » à la « société civile

», qui apporte

1) la sécurité

2) la possiblité du bien

être (welfare)

B) Le souverain (individu ou collectif).

Il existe plusieurs formes de

souveraineté où le plus faible, le vaincu,

reconnait son infériorité. (chap. 20 du Léviathan)

- Par institution : un représentant

- Par acquisition : un conquérant.

- Par dépendance : mère de l'enfant

Ce dernier exemple montre que le souverain pour Hobbes n'est

pas doué d'une toute puissance arbitraire. Il est un

législateur auquel on doit obéir (avec des limites : s'il

veut vous obliger à faire la guerre vous pouvez trouver un

remplaçant mais si vous vous êtes engagé vous ne

pouvez abandonner votre poste). Il doit être souverain temporel

(le glaive) et spirituel (la crosse d'évêque)

C) Hobbes penseur de « l’absolutisme »,

mais l'homme garde un droit à la vie qui est

inaliénable

| côté

du glaive (Etat) |

Leviathan |

côté

de la crosse (Eglise) |

| château |

or

The Matter, Forme, |

église |

| couronne |

and Power of a common | mitre |

| canon |

wealth

Ecclesiasticall and Civil |

tonnerre |

| trophée

militaire |

by

Thomas Hobbes of Malmesbury |

argumentation

scolastique |

| bataille |

London Printed for Andrew Crooke 1651 |

cours

éclésiastique catholique |

| Introduction Leviathan (1651) |

Introduction Leviathan |

Nature (the art whereby God hath made and governs the world) is by the art of man, as in many other things, so in this also imitated, that it can make an artificial animal. For seeing life is but a motion of limbs, the beginning whereof is in some principal part within, why may we not say that all automata (engines that move themselves by springs and wheels as doth a watch) have an artificial life? For what is the heart, but a spring; and the nerves, but so many strings; and the joints, but so many wheels, giving motion to the whole body, such as was intended by the Artificer? Art goes yet further, imitating that rational and most excellent work of Nature, man. For by art is created that great LEVIATHAN called a COMMONWEALTH, or STATE (in Latin, CIVITAS), which is but an artificial man, though of greater stature and strength than the natural, for whose protection and defence it was intended; and in which the sovereignty is an artificial soul, as giving life and motion to the whole body; the magistrates and other officers of judicature and execution, artificial joints; reward and punishment (by which fastened to the seat of the sovereignty, every joint and member is moved to perform his duty) are the nerves, that do the same in the body natural; the wealth and riches of all the particular members are the strength; salus populi (the people's safety) its business; counsellors, by whom all things needful for it to know are suggested unto it, are the memory; equity and laws, an artificial reason and will; concord, health; sedition, sickness; and civil war, death. Lastly, the pacts and covenants, by which the parts of this body politic were at first made, set together, and united, resemble that fiat, or the Let us make man, pronounced by God in the Creation. To describe the nature of this artificial man, I will consider First, the matter thereof, and the artificer; both which is man. Secondly, how, and by what covenants it is made; what are the rights and just power or authority of a sovereign; and what it is that preserveth and dissolveth it. Thirdly, what is a Christian Commonwealth. Lastly, what is the Kingdom of Darkness. |

La nature (l'art par lequel Dieu a fait le monde et le gouverne) est si bien imitée par l’art de l'homme, en ceci comme en de nombreuses autres choses, que cet art peut fabriquer un animal artificiel. Car, étant donné que la vie n'est rien d'autre qu'un mouvement de membres, dont le commencement est en quelque partie principale intérieure, pourquoi ne pourrions-nous pas dire que tous les automates (des engins qui se meuvent eux-mêmes , par des ressorts et des roues, comme une montre ) ont une vie artificielle ? Car qu'est-ce que le coeur, sinon un ressort, les nerfs, sinon de nombreux fils , et les jointures , sinon autant de nombreuses roues qui donnent du mouvement au corps entier, comme cela a été voulu par l'artisan. L'art va encore plus loin, imitant cet ouvrage raisonnable et le plus excellent de la Nature , l'homme. Car par l'art est créé ce grand LEVIATHAN appelé RÉPUBLIQUE , ou ÉTAT (en latin, CIVITAS), qui n'est rien d'autre qu'un homme artificiel, quoique d'une stature et d'une force supérieures à celles de l'homme naturel, pour la protection et la défense duquel il a été destiné, et en lequel la souveraineté est une âme artificielle, en tant qu'elle donne vie et mouvement au corps entier, où les magistrats et les autres officiers affectés au jugement et à l'exécution sont des jointures artificielles, la récompense et la punition (qui, attachées au siège de la souveraineté, meuvent chaque jointure, chaque membre pour qu'il accomplisse son devoir) sont les nerfs, et [tout] cela s'accomplit comme dans le corps naturel : la prospérité et la richesse de tous les membres particuliers sont la force, le salus populi (la protection du peuple ) est sa fonction, les conseillers, qui lui proposent toutes les choses qu'il doit connaître, sont la mémoire, l'équité et les lois sont une raison et une volonté artificielles, la concorde est la santé, la sédition est la maladie, et la guerre civile est la mort. En dernier, les pactes et les conventions, par lesquels les parties de ce corps politique ont en premier lieu étaient faites, réunies et unifiées , ressemblent à ce Fiat ou au Faisons l'homme prononcé par Dieu lors de la création . Pour décrire la nature de cet homme artificiel, je considérerai : * Premièrement, la matière de cet homme artificiel, et l'artisan, les deux étant l'homme. * Deuxièmement, comment et par quelles conventions il est fait; quels sont les droits et le juste pouvoir d'un souverain, et ce qui le conserve et le détruit . * Troisièmement, ce qu'est une République chrétienne . * Enfin, ce qu'est le royaume des ténèbres |

|

|

From Diffidence Warre And from this diffidence of one another, there is no way for any man to secure himselfe, so reasonable, as Anticipation; that is, by force, or wiles, to master the persons of all men he can, so long, till he see no other power great enough to endanger him: And this is no more than his own conservation requireth, and is generally allowed. Also because there be some, that taking pleasure in contemplating their own power in the acts of conquest, which they pursue farther than their security requires; if others, that otherwise would be glad to be at ease within modest bounds, should not by invasion increase their power, they would not be able, long time, by standing only on their defence, to subsist. And by consequence, such augmentation of dominion over men, being necessary to a mans conservation, it ought to be allowed him. Againe, men have no pleasure, (but on the contrary a great deale of griefe) in keeping company, where there is no power able to over-awe them all. For every man looketh that his companion should value him, at the same rate he sets upon himselfe: And upon all signes of contempt, or undervaluing, naturally endeavours, as far as he dares (which amongst them that have no common power, to keep them in quiet, is far enough to make them destroy each other,) to extort a greater value from his contemners, by dommage; and from others, by the example. So that in the nature of man, we find three principall causes of quarrel. First, Competition; Secondly, Diffidence; Thirdly, Glory. The first, maketh men invade for Gain; the second, for Safety; and the third, for Reputation. The first use Violence, to make themselves Masters of other mens persons, wives, children, and cattell; the second, to defend them; the third, for trifles, as a word, a smile, a different opinion, and any other signe of undervalue, either direct in their Persons, or by reflexion in their Kindred, their Friends, their Nation, their Profession, or their Name. Out Of Civil States, There Is Alwayes Warre Of Every One Against Every One Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against every man. For WARRE, consisteth not in Battell onely, or the act of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in the nature of Warre; as it is in the nature of Weather. For as the nature of Foule weather, lyeth not in a showre or two of rain; but in an inclination thereto of many dayes together: So the nature of War, consisteth not in actuall fighting; but in the known disposition thereto, during all the time there is no assurance to the contrary. All other time is PEACE. The Incommodites Of Such A War Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, where every man is Enemy to every man; the same is consequent to the time, wherein men live without other security, than what their own strength, and their own invention shall furnish them withall. In such condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is uncertain; and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short. It may seem strange to some man, that has not well weighed these things; that Nature should thus dissociate, and render men apt to invade, and destroy one another: and he may therefore, not trusting to this Inference, made from the Passions, desire perhaps to have the same confirmed by Experience. Let him therefore consider with himselfe, when taking a journey, he armes himselfe, and seeks to go well accompanied; when going to sleep, he locks his dores; when even in his house he locks his chests; and this when he knows there bee Lawes, and publike Officers, armed, to revenge all injuries shall bee done him; what opinion he has of his fellow subjects, when he rides armed; of his fellow Citizens, when he locks his dores; and of his children, and servants, when he locks his chests. Does he not there as much accuse mankind by his actions, as I do by my words? But neither of us accuse mans nature in it. The Desires, and other Passions of man, are in themselves no Sin. No more are the Actions, that proceed from those Passions, till they know a Law that forbids them; which till Lawes be made they cannot know: nor can any Law be made, till they have agreed upon the Person that shall make it. It may peradventure be thought, there was never such a time, nor condition of warre as this; and I believe it was never generally so, over all the world: but there are many places, where they live so now. For the savage people in many places of America, except the government of small Families, the concord whereof dependeth on naturall lust, have no government at all; and live at this day in that brutish manner, as I said before. Howsoever, it may be perceived what manner of life there would be, where there were no common Power to feare; by the manner of life, which men that have formerly lived under a peacefull government, use to degenerate into, in a civill Warre. But though there had never been any time, wherein particular men were in a condition of warre one against another; yet in all times, Kings, and persons of Soveraigne authority, because of their Independency, are in continuall jealousies, and in the state and posture of Gladiators; having their weapons pointing, and their eyes fixed on one another; that is, their Forts, Garrisons, and Guns upon the Frontiers of their Kingdomes; and continuall Spyes upon their neighbours; which is a posture of War. But because they uphold thereby, the Industry of their Subjects; there does not follow from it, that misery, which accompanies the Liberty of particular men. In Such A Warre, Nothing Is Unjust To this warre of every man against every man, this also is consequent; that nothing can be Unjust. The notions of Right and Wrong, Justice and Injustice have there no place. Where there is no common Power, there is no Law: where no Law, no Injustice. Force, and Fraud, are in warre the two Cardinall vertues. Justice, and Injustice are none of the Faculties neither of the Body, nor Mind. If they were, they might be in a man that were alone in the world, as well as his Senses, and Passions. They are Qualities, that relate to men in Society, not in Solitude. It is consequent also to the same condition, that there be no Propriety, no Dominion, no Mine and Thine distinct; but onely that to be every mans that he can get; and for so long, as he can keep it. And thus much for the ill condition, which man by meer Nature is actually placed in; though with a possibility to come out of it, consisting partly in the Passions, partly in his Reason. The Passions That Incline Men To Peace The Passions that encline men to Peace, are Feare of Death; Desire of such things as are necessary to commodious living; and a Hope by their Industry to obtain them. And Reason suggesteth convenient Articles of Peace, upon which men may be drawn to agreement. These Articles, are they, which otherwise are called the Lawes of Nature: whereof I shall speak more particularly, in the two following Chapters. |

Chapter XIV: Of the First and Second Natural Laws, and of Contracts http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIV |

Première

partie : De l’homme Chapitre XIV De la première et de la seconde Lois naturelles, et des Contrats http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html |

| If a covenant be made wherein

neither of the parties perform presently, but trust one another, in the

condition of mere nature (which is a condition of war of every man

against every man) upon any reasonable suspicion, it is void: but if

there be a common power set over them both, with right and force

sufficient to compel performance, it is not void. For he that

performeth first has no assurance the other will perform after, because

the bonds of words are too weak to bridle men's ambition, avarice,

anger, and other passions, without the fear of some coercive power;

which in the condition of mere nature, where all men are equal, and

judges of the justness of their own fears, cannot possibly be supposed.

And therefore he which performeth first does but betray himself to his

enemy, contrary to the right he can never abandon of defending his life