- Chapitre II - La pensée classique: de l'agrarianisme ( Physiocrates et Smith ) à l 'analyse systématique de la production ( de Ricardo à Sraffa )

- Chapitre II - La pensée classique: de l'agrarianisme ( Physiocrates et Smith ) à l 'analyse systématique de la production ( de Ricardo à Sraffa )

Section 1: la pensée agrarienne.

§ II - Adam Smith ( 1723 - 1790)

Section 2: la pensée systématique.

L'économie politique classique aurait pu naître en France avec des précurseurs tels que Vauban ou Boisguilbert, mais elle a trouvé un climat plus favorable en Angleterre avec le puritanisme. Elle s'ordonne autour de la production et de la séquence :

valeur---> répartition---> prix.

1) On peut faire remonter la pensée classique à Vauban ( dont notre collège s'honore de porter le nom...). Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban ( 1633- 1707), Maréchal de France, écrivit une foule d'écrits sur les fortifications, la guerre, la marine, les finances publiques, la religion, la monnaie, l'agriculture et la colonisation. En 1698, il met en place un recensement de la population et surtout élabore en 1707 un projet d'impôt dit de "dîme royale" et son "testament politique": afin de simplifier les impôts ( nombreux, compliqués et inefficaces), il propose un impôt unique sur le revenu, pouvant être de différents taux mais dont le maximum serait de 10 %.... proposition qui compromettra sa position de favori au près de Louis XIV. Il est conscient que l'impôt touche l'organisme économique au coeur.

Afin de justifier ce projet ( que l'on retrouvera chez Mirabeau et plus tard chez....Allais), Vauban argumente avec tous les faits possibles, usant, à la manière de Petty, de faits, poids et mesures. Non seulement il sera réputé comme créateur de la statistique mais comme utilisateur de celle- ci aux fins de son argumentation.

" C'est ce qui fait de lui un économiste classique, au sens apologétique du mot, et un précurseur des tendances modernes, bien qu'il n'ait pas contribué à l'appareil théorique moderne de la science économique" ( Schumpeter, HEA, pp.203 passim).

La pensée de Vauban et celles de nombreux intellectuels français se retrouve tiraillée entre la volonté de réformes et une résistance conservatrice très forte. La résolution de cette tension n'interviendra qu'un siècle plus tard. De ce fait, la pensée classique trouvera plutôt son inspiration dans l'extraordinaire révolution anglaise.

- 2- L'éthique protestante (Cf. le débat de Max Weber à Tawney) ne constitue pas une entité globale. Il existe dans l'Angleterre du XVII° siècle une multitude de formes d'esprit issues de la Réforme. Celle ci liée à l'origine au problème matrimonial de Henri VIII fait de l'église une institution dont le pouvoir économique et politique sera considérablement réduit; avec en particulier la dissolution des monastères et la disparition des abbés de la chambre des Lords. La Réforme a eu en Angleterre un caractère irréversible. Jamais la religion de Rome ne pourra rétablir son autorité. Tous les souverains qui se compromettront avec Rome y trouveront leur perte, en particulier Charles I° et Charles II. Elle fournit une approche du monde adaptée à la nouvelle idéologie. En insistant sur la différence entre la connaissance surnaturelle et la connaissance naturelle, elle donne à cette dernière les moyens de son émancipation. Cette idée se trouvait déjà chez Calvin dans sa doctrine de la foi active, avec la dissociation entre la hiérarchie céleste et la hiérarchie terrestre, entre causes principales et causes secondaires. Mais l'idéologie de Calvin renferme aussi l'idée du contrôle direct de Dieu sur ses créatures. Aussi, le rôle de Calvin deviendra de plus en plus diffus dans la religion réformée anglaise Celle- ci minimise le domaine où intervient la puissance divine pour proclamer le rôle de la nature. A la façon de John Preston, célèbre prédicateur puritain (Cf. Ch Hill,1958): "Dieu n'altère pas la loi de la nature". Les sermons de John Preston ,comme d'autres, ont lieu dans des centres contestataires. Chassés de Cambridge avant la révolution, ils prêchent à Lincoln's Inn ou Gray's Inn où se retrouvent des puritains éclairés. La doctrine prêchée est celle de la convention : Dieu est omnipotent mais il peut passer une convention avec son serviteur pour limiter son pouvoir et dès lors ses actions deviennent prévisibles et compréhensibles. Les "lecturers" , payés par les marchands, seront persécutés par l'archevêque Laud jusqu'à la révolution; payés par leurs ouailles, ils peuvent proclamer l'après midi, l'exact opposé de ce qu'a pu dire le matin le clergé officiel.

La tolérance des pays protestants est souvent opposée à l'intolérance qui régnait au XVI/XVII° siècle dans les pays catholiques. Ainsi la tolérance anglaise pouvait être opposée à l'intolérance qui régnait en France. Néanmoins, la tolérance en Angleterre n'atteignait pas le niveau de celle qui régnait en Hollande ; un centre tel que celui de Leydes accueillera de nombreux jeunes anglais épris de nouvelles techniques et de discussions théologiques. Jacques II se préoccupera des mauvaises influences acquises par la jeunesse anglaise dans "un endroit aussi infect que l'université de Leydes.." (cité dans Hill, 1972). La révolution de 1640 fera aboutir, sur la tolérance, les conceptions de Hobbes, Harrington avec de multiples conséquences idéologiques. La religion perd définitivement l'importance qu'elle avait auparavant. La pensée devient autonome. La réflexion économique peut s'affranchir de la morale et s' appuyer sur le seul calcul des avantages et désavantages pour la richesse de l'individu et de la nation. Le nouvel esprit intellectuel et le nouvel esprit religieux peuvent coïncider. La nouvelle religion fondée sur l'individualisme permet la méthode expérimentale. La religion elle- même, représente un terrain d'expérimentation où l'usage de l' autorité diminue au profit des "soul experiments". Enfin la tolérance religieuse favorise la productivité: on connaît les calculs de Petty dans ce domaine, montrant comment la tolérance accroît la productivité de 50% ...

- 3- Plus généralement la pensée classique, sur les fondements socio- politiques du XVII° siècle, analyse la production, les causes et l'évolution de la richesse. Elle pose de l'équation pono- physiocratique en partant de l'agriculture ( Physiocrates- Smith- Malthus) et en terminant par le travail ( Ricardo- Marx).

Elle ne reste pas à la superficie ou aux évidences, en développant des lois contre- intuitives telle l'analyse ricardienne de la rente, ou les analyses (Smith, Ricardo) de la valeur. D'où l'idée ( Marx) qu'elle est susceptible d'une critique logique. Elle se différencie ainsi du sensualisme de Condillac (1776, Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre) et de ce qui sera plus tard le positivisme de Comte ( 1852, le Catéchisme...). Elle est centrée sur la production, l'offre mais aussi les contradictions sociales. Certes la demande peut intervenir, résultant de l' expansion démographique ou de l'évolution du pouvoir d'achat ou encore du comportement des classes dépensières. Mais, elle prend ainsi un aspect secondaire ou exogène.

L' équation ponophysiocratique caractérise la pensée des premiers classiques ( Petty, 1660; et Cantillon, 1755 ). Prenons l'expression qu'en donne Cantillon dans les premières phrases de son " Essai sur la nature du commerce en général":

" La terre est la source ou la matière d'où l'on tire la richesse; le travail est la forme qui la produit.."

Cette expression aura de nombreuses versions ( terre mère/travail père) dans l'analyse de la richesse classique. Une partie des classiques ( physiocrates, Smith, Malthus) insistera plutôt sur la terre, la seule à même de produire plus qu'elle ne coûte. Une autre considérera plutôt le travail et le capital ( Ricardo, Marx, Sraffa). Dans ce dernier cas intervient un problème systématique qui correspond à la séquence de pensée valeur/répartition/prix.

Ainsi on peut poser cette subdivision entre classiques; en distinguant les agrariens d'un côté ( section I) et la pensée systématique de l'autre ( section 2).

Section I: LA PENSÉE AGRARIENNE.

Cette pensée privilégie la terre comme facteur exclusif ( les physiocrates) ou prioritaire ( Smith et Malthus). Cette pensée est largement répandue en Europe au XVIII° .

Mots clefs: ordre naturel, droits de propriété, produit net, dépense, circuit macroéconomique, économie stationnaire.

Généralités

- I- Les troupes: en grande partie des intendants et contrôleurs généraux des finances,

Les précurseurs: Boisguilbert ( Le Détail de la France, 1697 ;le Factum de la France), Cantillon ( cf. supra) , Gournay ( père de la formule laissez faire/ laissez passer) mais ces précurseurs ne situent pas uniquement en France compte tenu de l'influence de l'agrarianisme anglais.

Les principaux membres :

Dupont de Nemours ( 1735- 1817), il prépare avec Turgot l'édit sur la liberté du commerce des grains de 1764; inventeur de l'étiquette "physiocrate", il sera amené à s'exiler aux États Unis à la fin de sa vie...

Le Mercier de la Rivière, théoricien politique; il est séduit, comme Diderot, par l'expérience de Catherine II en Russie et expose sa conception du despotisme éclairé dans l'"ordre naturel et essentiel des sociétés politiques"

Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau ( père de..), (1715- 1783), écrit "l'ami des hommes ou traité de la population" (1759) où il défend l'idée que la richesse dépend de la population qui dépend des subsistances lesquelles dépendent de la terre...c'est donc la terre qui est à l'origine de toute richesse.Il rédige l'essentiel, avec Quesnay, de la "philosophie rurale" ( 1763).

François Quesnay ( 1694- 1774).

D'origine modeste ( son père issu de la terre est petit avocat au Parlement), il réalise des études de médecin chirurgien et devient médecin personnel de la Pompadour puis du roi. Il s'installe à Versailles qui devient le lieu de l'école.

Il écrit deux articles de l'encyclopédie ( 1751): "fermiers" et "grains",le tableau économique ( 1758) et aussi " Le Droit naturel " (1765) qu'il publie dans le "Journal de l'agriculture, du commerce et des finances", journal dirigé par Dupont de Nemours; il y publie plusieurs commentaires sur le Tableau. Citons encore " ses maximes générales du gouvernement d'un royaume agricole "(1758) et encore des propos ayant trait au despotisme de la chine ou encore au gouvernement des incas du Pérou.

Les sympathisants: de nombreux contrôleurs généraux ( Bertin,1715-1788, grand protecteur de l'agriculture, Callone, et intendants des finances ( Truden, 1709-1769 et surtout Turgot..).

Le sympathisant le plus connu est Turgot (1727- 1791), renonçant à la prêtrise et à l'enseignement, il devient intendant à Limoges où il effectue des recensements. Les idées physiocrates classiques sont très améliorées avec des théories nouvelles: minimum physiologique, loi des rendements non proportionnels. I

Les adversaires

Les derniers mercantilistes: Forbonnet, l'abbé Galiani, l'abbé Terray et surtout Necker qui fera l'éloge de Colbert.

Les classiques: Graslin ( 1727- 1790) selon lequel l'industrie peut être également productrice nette, ce que l'on retrouve chez l' abbé de Condillac ( 1714- 1780) avec son ouvrage économique en 1776: du commerce et du gouvernement considérés relativement l'un à l' autre.

Les pré- socialistes ( Rousseau dont la philosophie sur l'ordre naturel diverge du conservatisme des physiocrates et surtout ses idées politiques sur la propriété et les inégalités; l'abbé Mably, Morelly).

Voltaire dont le conte sur l' "homme aux quarante écus" attaque la physiocratie...

- II - Généralités sur la pensée des physiocrates

La pensée des physiocrates a toujours été source d'interrogations tant elle repose sur des dilemmes, sinon apparaît contradictoire:

- dilemme pensée réactionnaire/ moderne. réactionnaire quand elle fait appel à l'ordre naturel, à la propriété au royaume.

- dilemme "secte française" ou mouvement international

- dilemme entre pensée sociale "macro"( avec des catégories représentatives) et réflexion sur l'homme. Ainsi Louis Dumont y voit la naissance d'un "tout ordonné", sinon du holisme

Elle commence ainsi par une réflexion sur la philosophie de l'homme.. puis des classes et finit par une réflexion sur les agrégats eux mêmes. Cette pensée peut être résumée par trois ordres:

- a) l'ordre naturel: une certaine conception de la nature, l'homme et de la société.

Il existe des lois naturelles: "..la législation positive consiste donc dans la déclaration des lois naturelles, constitutives de l'ordre évidemment le plus avantageux possible aux homme réunis " en société. ( Droit Naturel). Les transgressions du droit naturel sont la source de tous les maux. D'où une négation de l'histoire et une immuabilité de l'ordre des choses. La meilleure critique contemporaine est celle de Rousseau.

L'homme est soumis aux lois naturelles, mû par l'hédonisme ( il est dans la nature humaine de maximiser son intérêt personnel) et une certaine sociabilité ( le XVIII° est le siècle de la bienveillance).

La société, régie par le contrat social, met en harmonie les intérêts particuliers et la société; "l"'intérêt particulier est le premier lien de la société; d'où il suit que la société est d'autant plus assurée que l'intérêt particulier est le plus abri" ( Mirabeau). Les hommes sont égaux , mais l'inégalité est le fruit des différences de milieu et de capacité dans le travail. D'où l'idée que la liberté implique la liberté de sa personne et celle des choses acquises par le travail.

Toute atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est une atteinte aux droits de l'homme; la liberté permet la concurrence et la diminution des coûts. Il faut donc condamner les monopoles et privilèges.

- b) l'ordre économique: critiques du mercantilisme ( sur l'enrichissement, l'agriculture productrice nette, libéralisme afin d'assurer un revenu élevé à l' agriculture), les rapports entre les classes et le tableau économique).

- La richesse ne se confond pas avec le stock monétaire ( car tout dépend de la consommation productive, i.e ce que , ce que l'on peut consommer sans s'appauvrir. Elle ne se confond pas plus avec la population. L'expression de Mirabeau est restée célèbre: " Les hommes se multiplient comme des rats dans un grenier s'ils ont les moyens de subsister"

- Seule l'agriculture est productrice nette:

" Les travaux de l'agriculture dédommagent des frais, payent la main d'oeuvre de la culture , procurent des gains aux laboureurs et de plus, ils produisent les revenus des biens fonds( la rente foncière). Ceux qui achètent les ouvrages d'industrie, payent les frais, la main d'oeuvre et le gain des marchands, mais ces ouvrages ne paient aucun revenu au delà.

L'industrie et le commerce sont stériles, et on ferait double emploi si, dans le but de calculer la valeur du produit national, l'on additionnait la valeur des biens agricoles et celle des biens industriels.

- Seule la liberté peut assurer un revenu élevé à l'agriculture. Elle réduit les coûts et abolit les monopoles. Elle permet d' obtenir de bons prix et d'élever la productivité:

" Abondance et non valeur n'est point richesse. Disette et cherté est misère. Abondance et cherté est opulence". ( Quesnay). ( cf. editn GF. p. 111)

La liberté intérieure et extérieure est la condition de la richesse:

Turgot: " Quiconque n'oubliera pas qu' il y a des frontières entre les nations, ne traitera jamais bien d'aucune question d'économie politique".

- L'ordre économique règle les rapports entre les trois classes fondamentales: classe productive, classe des propriétaires et classe stérile.

¤ La classe productive ( voir def . in GF p. 209): "celle qui fait renaître par la culture du territoire, les richesses annuelles de la Nation" Il s'agit en fait des fermiers qui font des avances:

- avances primitives: dépense en capital fixe ( machines etc....).

- avances annuelles: capital circulant ( semences et salaires).

¤ "La classe des propriétaires comprend le souverain, les possesseurs de terre et les décimateurs".(ibid p. 210).Elle subsiste par le revenu ou produit net qui lui est payé annuellement par la classe productive. Cette classe par sa distribution (naturelle) conditionne le développement harmonieux du pays ( cf; Malthus plus tard avec le rôle des dépense de luxe), il est donc nécessaire de protéger la "propriété foncière qui est le prolongement de la liberté individuelle...". Ces propriétaires font aussi des avances, les avances foncières : fonds de terre ou infrastructures ( de la part du souverain).

¤ La classe stérile.

Tous les autres... dont les dépense sont payées par la classe productive et celle des propriétaires.

- Le tableau économique est le reflet de l'ordre économique

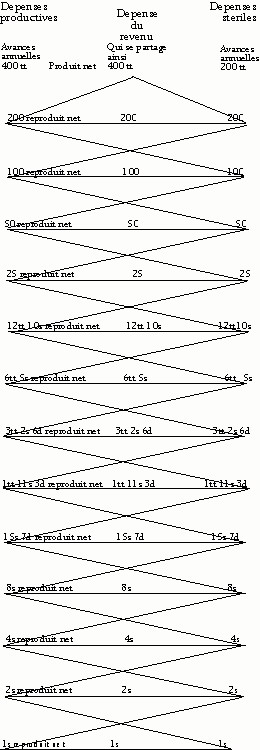

Le Zizac

La troisième invention capitale..après l'écriture et la monnaie ( Mirabeau). Dans sa première version, le ZIZAC, il montre le rôle central de la distribution effectuée pour moitié entre moyens de subsistance et pour moitié de produits façonnés (ou propension à consommer..) Soit une avance par la classe productive de 2 milliards qui produit 3 milliards dont 2 de produit net. Soit la classe productive (I) qui alloue ses 2 milliards de produit net à la la classe des propriétaires ( II) ; celle ci répartit ses dépenses raison de 1 milliards pour classe productive (I) et I milliards pour la classe stérile ( III) et à leur tour chaque classe répartit à raison de 1/2 entre dépenses agricoles et commerciales etc....( voir p. 150 de GF).

Le tableau lui même étudie les flux des dépense entre catégories représentatives, il est typiquement macro-économique et on peut même l'interpréter au delà de l'état stationnaire comme un phénomène multiplicateur.

Soit 5 milliards d'avances annuelles, à raison de 2 pour la classe I, 2 ( en fait du revenu) pour la classe II et 1 pour la classe III. La classe II conserve sa propension à consommer ( I/2 entre I et III). Le milliard de la classe stérile est utilisé pour acheter de la subsistance à I . Néanmoins la classe I achète 1 milliards à la classe stérile.

Au total, la classe productive auto consomme 2 milliards, verse 2 milliards aux propriétaires et achète 1 milliards aux "stériles". Elle effectue ainsi 5 milliards de dépenses

Extrait du site CHPE ( Paulette TAIEB)

[Le texte reproduit ci-après est celui qui est paru dans le tome II, 3ème partie du Journal de l'agriculture, du commerce & des finances (juin 1766 : 11-41). Il était précédé d'une introduction sous le titre Tableau économique. La pagination mentionnée est celle du tome cité du Journal. L'orthographe et la ponctuation originales ont été, sauf erreurs, conservées. Le texte ne comporte aucun graphe. Il constitue la version initiale du texte généralement utilisé à l'heure actuelle.]

[11]

ANALYSE de la formule arithmétique

du TABLEAU ÉCONOMIQUE

de la distribution des dépenses annuelles

d'une Nation agricole

n suppose un grand Royaume dont le territoire porté à son plus haut degré d'agriculture, rapporterait tous les ans une reproduction de la valeur de cinq milliards, & où l'état permanent de cette valeur seroit établi sur les prix constans qui ont cours entre les Nations commerçantes, dans le cas où il y a constamment une libre concurrence de commerce, & une entière sûreté de la propriété des richesses d'exploitation de l'agriculture (1).

[12] La Nation est réduite à trois classes de Citoyens : la classe productive, la classe des propriétaires & la classe stérile.

La classe productive est celle qui fait renaître par la culture du territoire les richesses annuelles de la Nation, qui fait les avances des dépenses des travaux de l'agriculture, & qui paye annuellement les revenus des propriétaires des terres. On renferme dans la dépendance de cette classe tous les travaux & toutes les dépenses qui s'y font jusqu'à la vente des productions à la premiere main : c'est par cette vente qu'on connoît [13] la valeur de la réproduction annuelle des richesses de la Nation.

La classe des propriétaires comprend le Souverain, les Possesseurs des terres & les Décimateurs.

La classe stérile est formée de tous les citoyens occupés à d'autres services & à d'autres travaux que ceux de l'agriculture ; & dont les dépenses sont payées par la classe productive & par la classe des propriétaires, qui eux-mêmes tirent leurs revenus de la classe productive.

On considère dans la formule du Tableau économique,

D'abord, LES AVANCES ANNUELLES de la classe productive, montantes à deux milliards (2) qui ont produit cinq milliards, dont deux milliards sont en produit net ou revenu.

[14]

Ensuite LE REVENU de deux milliards pour les propriétaires, dont un milliard se dépense en achats à la classe productive & l'autre milliard en achats à la classe stérile.

Enfin LES AVANCES de la classe stérile de la somme d'un milliard qui se dépense par la classe stérile en achats de matieres premieres à la classe productive.

Ainsi la classe productive vend pour un milliard de productions aux propriétaires du revenu, & pour un milliard à la classe stérile qui y achete les matieres premieres de ses ouvrages, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 milliards.

Le milliard que les propriétaires du revenu,ont dépensé en achats à la classe stérile, est employé par cette classe pour la subsistance des Agens dont elle est composée, en achats de productions prises à la classe [15] productive, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 milliard.

TOTAL des achats faits par les propriétaires du revenu, & par la classe stérile à la classe productive, ci- contre. . .

3 milliards.

De ces trois milliards reçus par la classe productive pour trois milliards de productions qu'elle a vendues, elle en doit deux milliards aux propriétaires pour l'année courante du revenu, & elle en dépense un milliard en achats d'ouvrages pris à la classe stérile. Cette dernière classe retient cette somme pour le remplacement de ses avances, qui ont été dépensées d'abord à la classe productive en achats de matieres premieres qu'elle a employées dans ses ouvrages, ainsi ses avances ne produisent rien ; elle les dépense, elles lui sont rendues, & restent toujours en réserve.

Les matieres premieres & le travail pour les ouvrages montent les ventes de la classe stérile à deux milliards, dont un milliard est dépensé pour la subsistance des agens dont cette classe est composée ; il n'y a [16] là que consommation ou anéantissement de productions & point de réproduction. Cette classe ne subsiste que du payement successif de la rétribution dûe à son travail, qui est inséparable d'une dépense employée en subsistances, sans régénération de ce qui s'anéantit par la consommation. L'autre milliard est réservé pour le remplacement de ses avances, qui, l'année suivante seront employées de nouveau à la classe productive en achats de matieres premieres pour les ouvrages que la classe stérile fabrique.

La marche de ce commerce entre les différentes classes, & ses conditions essentielles ne sont point hypothétiques. Quiconque voudra réfléchir, verra qu'elles sont fidèlement copiées d'après la nature : [17] mais les données, & l'on en a prévenu, ne sont qu'une hypothèse.

Les divers états de prospérité ou de dépérissement d'une Nation agricole, offrent une multitude d'autres données, dont chacune est le fondement d'un calcul particulier qui lui est propre en toute rigueur.

Celles d'où nous sommes partis fixent la règle la plus constante dans l'ordre naturel, à cinq milliards la reproduction totale que la classe productive fait renaître annuellement avec deux milliards d'avances annuelles sur un territoire tel que celui que nous avons décrit. Selon cette hypothèse, les avances annuelles reproduisent deux cent cinquante pour cent. Le revenu des propriétaires peut être alors égal aux avances annuelles. Mais ces données ont des conditions sine quabus non, elles supposent que la liberté du commerce soutient le débit des productions à un bon prix, par exemple, le prix du blé à 18 liv. le septier ; elles supposent d'ailleurs que le cultivateur n'ait à payer [18] directement ou indirectement d'autres charges que le revenu, dont une partie, par exemple, les deux septiemes, doit former le revenu du Souverain. Selon ces données sur un revenu total de deux milliards, la part du Souverain seroit de 572 millions ; celle des propriétaires seroit de quatre septiemes ou un milliard 144 millions ; celle des Décimateurs d'un septieme ou 286 millions, l'impôt compris. Il n'y a aucune manière d'établir l'impôt qui puisse fournir un aussi grand revenu public, sans causer aucun dépérissement dans la réproduction annuelle des richesses de la Nation. S'il y avoit des biens fonds exempts de la contribution de l'impôt, ce ne devroit être qu'en considération de quelques avantages pour le bien de l'Etat, & alors cela devroit être compté comme faisant partie du revenu public ; aussi de telles exemptions ne doivent avoir lieu qu'à bon titre.

Les Propriétaires, le Souverain & toute la Nation ont un grand intérêt que l'impôt soit établi en en[19]tier sur le revenu des terres immédiatement ; car toute autre forme d'imposition seroit contre l'ordre naturel, parce qu'elle seroit préjudiciable à la réproduction & à l'impôt, & que l'impôt retomberoit sur l'impôt même. Tout est assujetti ici bas aux loix de la nature : les hommes sont doués de l'intelligence nécessaire pour les connoître & les observer ; mais la multiplicité des objets exige de grandes combinaisons qui forment le fond d'une science évidente fort étendue, dont l'étude est indispensable pour éviter les méprises dans la pratique.

Des cinq milliards de réproduction totale, les propriétaires du revenu & la classe stérile en ont acheté pour trois milliards pour leur consommation : ainsi il reste encore à la classe productive pour deux milliards de productions ; cette classe a en outre pour un milliard d'ouvrages qu'elle a acheté à la classe stérile, ce qui lui fait un fonds annuel de trois milliards qui sont consommés par les divers agens occupés aux différens travaux de cette classe qui sont payés [20] par les avances annuelles de la culture, & aux diverses réparations journalieres du fonds de l'établissement qui sont payés par les intérêts dont on va parler. Ainsi la dépense annuelle de la classe productive est de trois milliards, sçavoir deux milliards de productions qu'elle retient pour sa consommation, & un milliard d'ouvrages qu'elle a acheté à la classe stérile.

Ces trois milliards forment ce qu'on appelle LES REPRISES de la classe productive dont deux milliards constituent les avances annuelles qui se consomment pour le travail direct de la réproduction des cinq milliards que cette classe fait renaître annuellement pour restituer & perpétuer les dépenses qui s'anéantissent par la consommation : l'autre milliard est prélevé par cette même classe sur ses ventes pour les intérêts de ses avances primitives et annuelles. On va faire sentir la nécessité de ces intérêts.

1° Le fonds des richesses d'exploitation qui constitue les avances primitives, est sujet à un dépérissement [21] journalier qui exige des réparations continuelles indispensablement nécessaires pour que ce fonds important reste dans le même état, & ne marche pas progressivement vers un anéantissement total qui détruiroit la culture & par conséquent la reproduction, & par conséquent la population.

2° La culture est inséparable de plusieurs grands accidens qui détruisent quelquefois presqu'entièrement la récolte ; telles sont la gélée, la grêle, la niéle, les innondations, la mortalité des bestiaux, &c., &c. Si les cultivateurs n'avoient aucun fonds en réserve, il s'ensuivroit qu'après de tels accidens non-seulement ils ne pourroient pas payer les Propriétaires & le Souverain, mais qu'ils ne pourroient pas même subvenir aux dépenses de leur culture l'année suivante : on sent les conséquences funestes d'un pareil anéantissement de culture.

Les intérêts des avances primitives et annuelles de leur établissement que les cultivateurs doivent retirer [22] dans leurs reprises annuelles leur servent à faire face à ces grands accidens & à l'entretien journalier des richesses d'exploitation qui demandent à être réparées sans cesse.

On a remarqué plus haut (note 2, page 13) que les avances primitives étoient d'environ cinq fois plus fortes que les avances annuelles : dans l'hypothèse actuelle où les avances annuelles sont de deux milliards, les avances primitives sont donc de dix milliards, les intérêts annuels d'un milliard ne sont que sur le taux de dix pour cent. Si l'on considere la quantité de dépenses auxquels ils doivent subvenir ; si l'on songe à l'importance de leur destination ; si l'on réfléchit que sans eux le payement des fermages & de l'impôt ne seroit jamais assuré, que toutes les dépenses de la société seroient souvent interrompue, que le fonds de richesses d'exploitation & par conséquent, la culture marcheroient par une pente invincible vers leur destruction qui anéantiroit la plus grande partie du genre hu[23]main, & renverroit l'autre vivre dans les forêts ; on sentira qu'il s'en faut beaucoup que le taux de dix pour cent pour les intérêts des avances périssables de la culture, soit un taux trop fort.

Nous ne disons pas que tous les cultivateurs retirent annuellement, outre leurs avances annuelles, dix pour cent, pour les intérêts de leurs avances primitives : mais nous disons que telle est une des principales conditions d'un état de prospérité ; que toutes les fois que cela n'est pas ainsi chez une Nation, cette Nation n'a qu'une existence précaire, & qu'elle est sans cesse exposée à des malheurs effrayants.

La somme totale de ces intérêts se dépense annuellement, parce que si quelques cultivateurs en gardent une petite partie pour l'occasion, d'autres à qui cette occasion est arrivée & qui viennent d'éprouver quelque accident, remettent en dépense tout ce qu'ils avaient réservé ; ce qui fait balance. Voilà pourquoi on les compte dans la somme des dépenses annuelles.

[24]

RÉSUMÉ

Le total des cinq milliards partagé d'abord entre la classe productive & la classe des propriétaires, étant dépensé annuellement dans un ordre régulier qui assure perpétuellement la même réproduction annuelle, il y a un milliard qui est dépensé par les propriétaires en achats faits à la classe productive, & un milliard en achats faits à la classe stérile : la classe productive en dépense aussi un milliard en achats qu'elle fait à la classe stérile ; : ainsi la classe stérile reçoit deux milliards qu'elle emploie à la classe productive en achats pour la subsistance de ses agens & en achats pour les matieres premieres de ses ouvrages.

OBSERVATIONS

PREMIERE OBSERVATION

On ne doit pas confondre les dépenses faites par les propriétaires à la classe stérile, & qui servent à la subsistance de cette classe, avec celles [25] que les propriétaires font directement à la classe productive par eux-mêmes, par leurs commensaux & par les animaux qu'ils nourrissent : pour laquelle dépense la classe des propriétaires achete, comme on l'a dit, pour un milliard de productions à la classe productive.

Parmi les propriétaires du revenu, il y en a un grand nombre qui sont fort riches & qui consomment les productions du plus haut prix ; ainsi la masse de productions qu'ils consomment est en proportion beaucoup moins considérable que celle qui se consomme dans les autres classes à plus bas prix. Les hommes qui dépensent le revenu & qui achetent si cherement, doivent donc être aussi à proportion beaucoup moins nombreux comparativement à la somme de leurs achats. Mais leurs dépenses soutiennent le prix des productions de la meilleure qualité, ce qui entretient par gradation le bon prix des autres productions, à l'avantage des revenus du territoire.

Il n'en est pas de même des gran[26]des dépenses que les propriétaires peuvent faire à la classe stérile ; & c'est ce qui constitue la différence du luxe de subsistance & du luxe de décoration. Les effets du premier ne sont pas à craindre comme ceux de l'autre.

Celui qui achète un litron de petits pois 100 livres les paye à un cultivateur qui les emploie en dépenses de culture à l'avantage de la réproduction annuelle. Celui qui achète un galon d'or 100 livres le paye à un ouvrier qui en emploie une partie à racheter chez l'Etranger la matiere premiere ; il n'y a que l'autre partie employée en achats pour sa subsistance, qui retourne à la classe productive, & ce retour même n'est pas aussi avantageux que l'auroit été la dépense directe du propriétaire à la classe productive ; car l'ouvrier n'achète pas pour sa subsistance des productions de haut prix & ne contribue donc pas, ainsi que fait le propriétaire, à entretenir la valeur & les revenus des bonnes terres qui ont la propriété de produire des denrées précieuses. Quant à ce qui a passé en achats chez l'Etranger, s'il revient à la classe productive, comme cela arrive en effet, du moins en partie chez les Nations où il y a réciprocité de commerce de productions c'est toujours avec la charge des frais de commerce qui y causent une diminution, & empêchent ce retour d'être complet.

[27]

DEUXIÉME OBSERVATION

Les dépenses de simple consommation sont des dépenses qui s'anéantissent elles-mêmes sans retour ; elles ne peuvent être entretenues que par la classe productive, qui, quant à elle, peut se suffire à elle-même : ainsi elles doivent, quand elles ne sont pas employées à la réproduction, être regardées comme des dépenses stériles & même comme nuisibles, ou comme dépenses de luxe, si elles sont superflues & préjudiciables à l'agriculture.

La plus grande partie des dépenses des propriétaires sont de la même nature ; on n'en peut excepter que celles qu'ils font pour la conservation & l'amélioration de leurs biens & pour l'accroissement de leur culture. Mais comme ils sont de droit naturel chargés de ces dépenses, des soins de la régie & des réparations de leur patrimoine, ils ne peuvent pas être confondus avec la partie de la population qui forme la classe purement stérile.

[28]

TROISIEME OBSERVATION

Dans l'hypothèse dont nous venons d'examiner les détails, nous avons supposé un Royaume dont le territoire seroit porté à son plus haut degré de culture, & où par conséquent le revenu les propriétaires dont le revenu ne pourroit plus s'accroître, pourroient en dépenser la moitié en achats à la classe stérile. Mais si le territoire n'étoit pas complettement cultivé, si les chemins manquoient, s'il y avoit des rivières à rendre navigables & des canaux à former pour le voiturage des productions, ils devroient s'épargner sur leurs dépenses à la classe stérile, pour accroître par les dépenses nécessaires leurs revenus & leurs jouissances autant qu'il seroit possible : jusqu'à ce que cet heureux période [sic], leurs dépenses superflues à la classe stérile seroient des dépenses de luxe, préjudiciables à leur opulence & à la prospérité de la Nation. C'est ce concours de dépenses que les propriétaires seuls [29] peuvent faire pour l'accroissement de leurs richesses & pour le bien général de la société, qui fait que la sûreté de la propriété foncière est une condition essentielle de l'ordre naturel du Gouvernement des Empires.

La politique a jadis établi comme fondement de la prospérité des Nations la force militaire ; delà tant de coutumes & tant de loix bisarres dans l'ordre des successions des biens fonds, & si peu d'attention à la sûreté de la propriété des richesses mobiliaires nécessaires pour la culture de ces biens. On n'a pas assez vu que le véritable fondement de la force militaire est la prospérité même de la Nation. Rome a sçu vaincre & subjuguer beaucoup de Nations, mais elle n'a pas sçu gouverner ; elle a spolié les richesses de l'agriculture des pays soumis à sa domination : dès lors sa force militaire a disparu, ses conquêtes qui l'avoient enrichie lui ont été enlevées ; & elle s'est trouvée livrée elle-même sans défense au pillage & aux violences de l'ennemi.

[30]

QUATRIÉME OBSERVATION

Dans l'ordre régulier que nous suivons ici, toute la somme des achats qui se font annuellement par les propriétaires & par la classe stérile revient annuellement à la classe productive, pour payer chaque année aux propriétaires le revenu de deux milliards, & pour lui payer à elle-même les intérêts de ses avances primitives & annuelles.

On ne pourroit rien soustraire à cette distribution de dépenses au désavantage de l'agriculture, ni rien soustraire des reprises du cultivateur, par quelque exaction ou par quelques entraves dans le commerce, qu'il n'arrivât du dépérissement dans la réproduction annuelle des richesses de la Nation & une diminution de population facile à démontrer par le calcul. Ainsi c'est par l'ordre de la distribution des dépenses, qui reviennent ou qui sont soustraites à la classe productive, qui augmentent ses avances, ou qui les [31] diminuent, qui soutiennent ou qui font baisser le prix des productions, qu'on peut calculer les effets de la bonne ou mauvaise conduite d'une Nation.

La classe stérile ne peut dépenser pour la subsistance de ses agens qu'environ la moitié des deux milliards qu'elle reçoit, parce que l'autre moitié est employée en achats de matieres premieres pour ses ouvrages. Ainsi cette classe ne forme qu'environ un quart de la Nation.

Nous avons observé que sur les reprises de trois milliards de la classe productive, il y en a un milliard pour les intérêts des avances primitives & annuelles de cette classe, lequel est employé continuellement à la réparation de ces avances : ainsi il ne reste à cette classe qu'environ deux milliards pour la dépense de ses propres agens immédiats, qui par conséquent sont environ le double de ceux que la classe stérile, mais chacun avec l'aide des animaux de travail, y fait naître une réproduction qui peut faire subsister huit hommes, c'est-à-dire sa famille, qui [32] peut être supposée de quatre personnes, & une autre famille de pareil nombre de personnes appartenant à la classe stérile ou à la classe des propriétaires.

Si on veut entrer dans un examen plus détaillé de la distribution des dépenses d'une Nation, on le trouvera dans la Philosophie rurale chap. 7.

CINQUIEME OBSERVATION

On a supposé dans l'état des dépenses que l'on vient d'exposer, que la Nation ne commerce que sur elle-même ; or il n'y a point de Royaume dont le territoire produise toutes les richesses propres à la jouissance de ses habitants ; de sorte qu'il faut un commerce extérieur, par lequel une Nation vend à l'Etranger une partie de ses productions pour acheter de l'Etranger celles dont elle a besoin. Cependant, comme elle ne peut acheter de l'Etranger qu'autant qu'elle vend à l'Etranger, l'état de ses dépenses doit toujours être [33] conforme à la réproduction qui renaît annuellement de son territoire. Les calculs de ces dépenses peuvent donc être régulièrement établis sur la quotité de cette réproduction, même abstraction faite de tout commerce extérieur dont les détails sont indéterminés, incalculables & inutiles à rechercher, il n'y a qu'échange de valeur pour valeur égale, sans perte ni gain de part ou d'autre.

Quant aux frais de voiturage, la Nation & l'Etranger les payent de part & d'autre dans leurs achats : ces frais quoique nécessaires, doivent être regardés comme une dépense onéreuse, prélevée sur le revenu des propriétaires des terres ; par conséquent ils doivent être dégagés de tout monopole & de toutes surcharges qui retomberoient désastreusement sur les revenus des Souverains & des autres Propriétaires.

Ainsi dans l'état de libre concur[34]rence de commerce extérieur, les prix qui ont cours entre les Nations commerçantes, doivent être la base du calcul des richesses & des dépenses annuelles des Nations qui ont un commerce libre & facile, & où il se fait plus ou moins d'exportations & d'importations selon le genre de consommation des habitants, & selon que les productions du pays sont plus ou moins variées.

SIXIÉME OBSERVATION

On peut voir les mêmes productions passer plusieurs fois par les mains des Marchands & des Artisans ; mais il faut faire attention que ces répétitions de ventes & d'achats qui multiplient infructueusement la circulation ne sont que transposition, & augmentation de frais sans production de richesses. Le compte des productions se réduit donc à leur quantité & aux prix de leurs ventes de la premiere main.

Plus ces prix sont assujettis à l'ordre naturel, & plus ils sont cons[35]tamment hauts, plus ils sont profitables dans les échanges que l'on fait avec l'Etranger, plus ils animent l'agriculture (3), plus ils accroissent les revenus des Propriétaires, plus aussi ils augmentent le numéraire de la Nation, & la masse des salaires payés pour la rétribution dûe au travail ou à l'emploi de ceux qui ne sont pas possesseurs primitifs des productions.

L'emploi de ces salaires bien ou mal distribués, contribue beaucoup à la prospérité ou à la dégradation d'un Royaume, à la régularité ou au [36] dérèglement des moeurs d'une Nation, & à l'accroissement ou à la diminution de la population. Celle-ci peut être obsédée dans les campagnes & attirée par le luxe & la volupté dans la Capitale, ou bien elle peut être également répandue dans les Provinces ; dans ce dernier cas elle peut entretenir la consommation proche de la production ; au lieu que dans l'autre cas, elle ne peut éviter les grandes dépenses de charrois qui font tomber les productions à bas prix dans les ventes de la premiere main & font décroître les revenus du territoire, la masse des salaires & la population.

Le commerce de revendeur peut s'étendre selon l'activité & les facultés des Commerçans ; mais celui d'une Nation agricole est réglé par la réproduction annuelle de son territoire. Les profits en pur bénéfice de ses Commerçans ne se confondent point avec ses propres richesses ; puisque celles-ci ne peuvent s'étendre annuellement au delà du débit de la réproduction actuelle de son territoire assujettie aux prix courans.

[37]

SEPTIEME OBSERVATION

Nous n'avons point parlé de la masse d'argent monnoyé qui circule dans le commerce de chaque Nation ; & que le vulgaire regarde comme la vraie richesse des Etats, parce que avec de l'argent on peut acheter, dit-on, tout ce dont on a besoin : mais on ne se demande pas avec quoi on peut se procurer de l'argent ; cependant cette richesse ne se donne pas pour rien, elle coute autant qu'elle vaut à celui qui 1'achete. C'est le commerce qui l'apporte aux Nations qui n'ont pas de mines d'or ou d'argent : mais ces Nations mêmes n'auroient ni or ni argent, si elles n'avoient pas de quoi les payer & elles en auront toujours autant qu'elles voudront en acheter, ou qu'il leur conviendra d'en acheter, si elles ont des productions à donner en échange.

Je dis autant qu'il leur conviendra d'en acheter ; car l'argent n'est pas la richesse dont les hommes ont besoin pour leur jouissance. Ce sont [38] les biens nécessaires à la vie & à la réproduction annuelle de ces biens mêmes qu'il faut obtenir. Convertir des productions en argent pour soustraire cet argent aux dépenses de l'agriculture, ce seroit diminuer d'autant la réproduction annuelle des richesses. La masse d'argent ne peut accroître dans une Nation qu'autant que cette réproduction elle-même s'y accroît ; autrement l'accroissement de la masse d'argent ne pourroit se faire qu'au préjudice de la réproduction annuelle des richesses. Or le décroissement de cette réproduction entraîneroit nécessairement le décroissement de la masse d'argent & l'appauvrissement de la Nation ; au lieu que la masse d'argent peut décroître dans une Nation sans qu'il y ait décroissement des richesses chez cette Nation, parce qu'on peut en bien des manières suppléer à l'argent quand on est riche & qu'on a un commerce facile & libre : mais rien ne peut suppléer, sans perte, au défaut de réproduction annuelle des richesses propres à la jouissance [39] des hommes. Ce n'est donc pas par le plus ou moins d'argent qu'on doit juger de l'opulence des Etats : aussi estime-t-on qu'un pécule égal au revenu des propriétaires des terres, est beaucoup plus que suffisant pour une Nation agricole où la circulation se fait régulièrement, & où le commerce s'exerce avec confiance & une pleine liberté.

Quant à la république commerçante universelle répandue dans les différens pays, & quant aux petites Nations revendeuses qui ne sont que des parties de cette république immense, & qui peuvent en être regardées comme les villes capitales, ou, si l'on veut, comme les principaux comptoirs, la masse de leur argent monnoyé est proportionnée à l'étendue de leur commerce de revente, elles augmentent cette masse autant qu'elles peuvent, par leurs profits & par leur épargne, pour accroître le fonds de leur commerce de revente ; l'argent est leur propre patrimoine ; les Commerçans ne l'emploient dans leurs achats que pour le retirer avec bénéfice dans leurs [40] ventes. Ils ne peuvent donc augmenter leur pécule qu'aux dépens des Nations avec lesquelles ils commercent ; il est toujours en reserve entre leurs mains ; il ne sort de leurs comptoirs & ne circule que pour y revenir avec accroissement ; ainsi cet argent ne peut faire partie des richesses des Nations agricoles toujours fixées à leur réproduction, sur laquelle elles payent continuellement les gains des Commerçans. Ceux-ci en quelque pays que soit leur habitation, sont liés à différentes Nations par leur commerce, c'est leur commerce même qui est leur patrie & le dépôt de leurs richesses ; ils achètent & vendent où ils résident & où ils ne résident pas ; l'étendue de l'exercice de la profession n'a point de limites déterminées & point de territoire particulier. Nos Commerçans sont aussi les Commerçans des autres Nations ; les Commerçants des autres Nations sont aussi nos commerçants ; & les uns & les autres commercent aussi entr'eux ; ainsi la communication de leur commerce pénètre & s'étend par-tout, [41] en visant toujours finalement vers l'argent, que le commerce lui-même apporte & distribue dans les Nations conformément aux prix assujettis à l'ordre naturel qui règle journellement les valeurs vénales des productions. Mais les Nations agricoles ont un autre point de vue, plus utile pour elles & plus étendu, elles ne doivent tendre qu'à la plus grande réproduction possible pour accroître & perpétuer les richesses propres à la jouissance des hommes ; l'argent n'est pour elles qu'une petite richesse intermédiaire qui disparaîtroit en un moment sans la réproduction.

NOTA BENE. On a dit, page 18, que dans un pays tel que celui qu'on a décrit, & qui serait dans un état de prospérité, ce qui suppose pour conditions essentielles, la liberté du commerce & l'établissement de l'impôt unique, régulier & direct ; le revenu du souverain seroit de 572 millions. Mais il est à remarquer que les dixmes affermées payent l'impôt ; cette observation fait voir que dans ce cas les deux septiémes du revenu territorial qui forment la part du souverain, lui donneraient sans dégradation plus de 600 millions d'impôt annuel.

On voit ainsi nettement un tableau qui préfigure les schémas des avances de Marx et plus encore les tableau input/ouput de type Léontief.

-c) l'ordre politique: despotisme légal, la contradiction entre l'agrarianisme et l'impôt sur l'agriculture.

Les physiocrates en défendant le despotisme légal s'éloignent de Rousseau et Montesqieu comme on l'a vu sur le tableau précédent, le souverain a les mêmes intérets que les propriétaires fonciers ( il est le propriétaire éminent). Il déclare et protège dans ses applications les lois naturelles. Le pouvoir politique ( cf. le Mercier de la Rivière) est nécessaire, il doit être concentré dans les mêmes mains et il faut que la monarchie soit héréditaire. Déclarant les lois naturelles et s'y conformant, elle ne peut être arbitraire.

Si le produit net est le seul à produire des richesses, lui seul doit être taxé. Donc le souverain a tout intérêt à protéger l'agriculture seule base fiscale......Les "économistes" sont ainsi pour un impôt direct ( impôt direct = pauvre paysan pour Quesnay) proportionnel au produit net. Il servira à payer les fonctionnaires ( chargés de l'ordre naturel), aux infrastructures, et enfin à l'éducation publique et obligatoire.

Enfin l'expansion coloniale est pour eux préjudiciable à la classe des fermiers et à celle des propriétaires fonciers.

- 3 - MOUVEMENT OU ECOLE PHYSIOCRATIQUE ?

La pensée physiocratique aux yeux des historiens est apparue dans la plupart des cas comme une pensée dogmatique strictement limitée dans le temps et dans l'espace, correspondant à une "forme d'esprit bien Française" (Barrère). La physiocratie est encore apparue comme une réaction organisée contre les excès des mercantilistes, Colbert notamment. Les "physiocrates" ont pu être caricaturés au point d'apparaître comme un ramassis de courtisans "réactionnaires". Ainsi a-t-on pu écrire que la doctrine physiocratique était une tentative désespérée des propriétaires fonciers pour arrêter le progrès technique, un essai de renversement de la noblesse pour sauver la monarchie contre le Tiers-Etat. ( Bernard, 1963, Goldman, 1952).

Selon Paul Harsin (1964) dans sa préface à l'ouvrage de J.F.Faure-Soulet ("De-Mandeville à Turgot"), il faut apporter une "très sérieuse atténuation à l'opposition accusée entre mercantilistes et physiocrates. Les néo-mercantilistes à la fin du 17è siècle et à la première moitié du 18è siècle (Petty, Cantillon) tirent leur philosophie et plus d'une de leurs conceptions du même fond idéologique que les physiocrates".

Il faut remarquer, à propos de la physiocratie, qu'elle représente un mouvement où les hétérodoxes sont plus nombreux que les disciples orthodoxes de Quesnay. Certes, il y a une école physiocratique après la conversion de Mirabeau et la mort de Gournay (1758); elle se constitue même en parti en 1767, avec son journal "les éphémérides du citoyen"), jusqu'en 1770 où , frappée de disgrâce, elle disparaîtra.

Mais la pensée physiocratique :

- a des origines beaucoup plus anciennes : Quesnay et Mirabeau vantent les grandes vues de Sully, que nombre de physiocrates considèrent comme le fondateur du mouvement, et le "Gouvernement économique idéal", aurait, selon eux, déjà existé lors des dix premières années du 17è siècle.

- se poursuit bien au-delà de la disparition des Ephémérides en 1772. A cette époque, l'école physiocratique, elle-même, disparaît, mais le mouvement se poursuit sous des formes diverses:

- En France, avec Turgot, qui expose une vision synthétique de la doctrine physiocratique, avec Morellet qui tente une synthèse entre les deux courants divergents qui coexistent depuis la mort de Gournay, de façon aussi heureuse avec les abbés Baudeau et Roubaud, ou encore avec des auteurs postérieurs comme Daire, Passy, le Marquis G.Garnier, (qui publie, en 1796 "l'abrégé de la lumière des principes de l'Economie Politique), et enfin avec Dutens qui publie sa philosophie de l'Economie Politique en 1835.

- En Allemagne avec Th. A. H. Schmalz, Conseiller du Roi de Prusse, et avec Margrave, Charles Frédéric de Bade, qui après avoir publié une "Analyse abrégée des principes de l'économie politique" fera l'expérience malheureuse de l'impôt unique dans plusieurs villages de son territoire.

- En Italie, avec de nombreux auteurs, tels que Filangieri, F. Paoletti ; La pensée physiocratique influencera d'ailleurs plusieurs ministres toscans.

- Mais aussi en Pologne : avec Strognowski et en Russie avec le Prince Galitzin.

Mais le mouvement connaîtra aussi d'importants prolongements en Angleterre, pays qui n'échappe ni au mouvement physiocratique ni à ses excès. C'est ainsi qu'on y trouve des auteurs qui, tel W.Spence, reprennent, tels quels, les principes physiocratiques en les caricaturant, ou encore l'auteur anonyme de "the essential principles of the wealth of nations", (Londres 1797), auquel Marx consacre un chapitre de ses théories de la plus value. Smith a été largement influencé par les physiocrates; on sait que Marx consacrera un des chapitres des "Théories sur la plus value" aux aspects physiocratiques de l'oeuvre de Smith. L'analyse comparée des auteurs Anglais antérieurs et postérieurs à l'école physiocratique pourrait démontrer à quel point cette dernière est débitrice vis-à-vis des auteurs Anglais, à la fois par ses origines et ses prolongements.

S'il y a "école physiocratique" avec des particularités nationales, il y a un mouvement physiocratique qui, lui, est international, et correspond à certains problèmes posés par un état donné de complexité des modes de production.

Marx dans les Théorie sur la plus value, concilie ainsi le déterminisme géographique et l' analyse économique quand il affirme : "le système physiocratique se présente comme la nouvelle société capitaliste, s'installant dans le cadre de la société féodale. Il correspond donc à la société bourgeoise à l'époque, où elle nait du système féodal. Son lieu de naissance est donc la France, pays surtout agricole, et non pas l'Angleterre où dominent le commerce, l'industrie et la navigation maritime".

Marx insiste, à plusieurs reprises, sur la division de l'école classique, en deux pensées, "Anglaise et Française"; montrant comment les contrastes nationaux existant entre deux pensées, permettent d'éclairer les différences sociales économiques de l'Angleterre et de la France.

Précisément, pour pouvoir analyser la plus value, il fallait que les auteurs se centrent sur le problème de la production hors des problèmes de la circulation. A ce point de vue, la France était un pays privilégie, étant donné la prédominance de l'agriculture dans l'activité générale du pays. C'est dans des conditions historiques données (tenant surtout à l'apparition du capitalisme rural) que le mouvement physiocratique arrivera à rassembler en système, des idées qui avaient été émises en France, et surtout en Angleterre. (Cf. Histoire des Doctrines Economiques - op. cit. p. 51). Cette vision systématique permettra à certains physiocrates une analyse plus poussée du capital, de sa circulation et de sa reproduction. La pensée physiocratique n'est donc pas un accident historique, elle n'est pas, non plus, une pensée réactionnaire.

Conscients de la décadence de l'agriculture Française et des difficultés rencontrées par les fermiers, ils auront tendance à associer difficultés des fermiers et difficultés des propriétaires, en condamnant le métayage, qui signifie, pour eux, pénurie de capital agricole. (Cf. Weulersse op Cit I p. 358). Ainsi, ils recommandent la grande agriculture et affirment que la productivité de la terre est en proportion des capitaux qui lui sont appliqués; seuls, la grande culture, et donc de grands capitaux, permettant l'introduction du progrès technique.

C'est un véritable bouleversement technique que proposent les physiocrates dans le cadre de leur projet de grande culture : on note dans leurs suggestions, l'extension de la méthode de l'assolement triennal qui n'était appliqué que dans le Nord et le Nord-Ouest de la France à l'époque, le développement de l'élevage grâce aux prairies artificielles et aux engrais, qui loin de se substituer à la culture, doit, au contraire, la favoriser : "telles sont les richesses en bestiaux, telles sont les richesses de l'agriculture". (Quesnay - Article "Hommes").

Ils encourageront la mécanisation de l'agriculture, par exemple le semoir que Voltaire déjà recommandait. H.Denis souligne, avec raison, que "les physiocrates firent la théorie d'un capitalisme agraire" . Il rejoint en cela les conclusions du magnum opus de Weulersse, ou antérieurement, de Jean Jaurès, qui écrivait que "la conception terrienne des Economistes faisait corps avec le capitalisme moderne". Puisque toutes les propositions techniques et les propositions politiques qui leur sont assorties sont amenées en référence au modèle Anglais, il est donc impossible de comprendre le mouvement physiocratique sans faire référence à ce modèle, lui-même.

- IV - LE ROLE IMPORTANT DU MODELE ANGLAIS SUR LA FORMATION DE LA PENSEE PHYSIOCRATIQUE.

Au 18è siècle, le modèle Anglais se substituera en France au modèle Hollandais ; Quesnay explique pourquoi dans les maximes du Gouvernement Economique (Appendice à l'article "Grains").

" La Hollande ne se soutient que par des privations éternelles. De là ce caractère laborieux, ces moeurs tristes, entretenus par la police et les lois les plus rigoureuses.

L'opulence est presque aussi sombre que la misère. On louera donc le Hollandais, mais on n'enviera pas son sort ; son bonheur serait le malheur de tout autre peuple."

La politique économique Anglaise est enviée, car elle a permis d'enrayer, à partir du milieu du 18è siècle la baisse des produits agricoles, et donc des rentes qui sévissaient depuis un siècle. L'Angleterre après avoir manqué de blé "est en état, maintenant, de porter le blé aux nations qui en manquent". (Quesnay - Article "Grains"). Le sort du fermier Anglais déjà admiré par Voltaire (Voltaire, fin de la 9ème lettre sur les Anglais), est cité en exemple par la plupart des auteurs. (Cf. l'article "Fermiers", l'article "Grains",etc..)

Ainsi, constatant la décadence de l'agriculture Française, (les prix des denrées avaient diminué de moitié de 1665 à 1695) Boisguillebert cite : "L'exemple de l'Angleterre qui achète la sortie des grains à prix d'argent. (Cf factum - chapitre XI p. 344). S'ils ne sont pas d'accord sur les moyens de la réaliser, tous les "Economistes" demandent la diminution du taux de l'intérêt, à l'exemple de ce qui s'est passé en Angleterre, car selon Boisguillebert "toute hausse de l'intérêt signifie la mort et la ruine de l'Etat". (Dissertation - chapitre V ); l'intérêt trop haut retarde et même empêche le progrès de la culture.

Les techniques Anglaises permises par le développement du capitalisme agraire sont discutées et leur application est recommandée. (Cf. S.J. Bourde "the Influence of England on the French Agronome". 1750 - 1789 - Cambridge. 1953). En matière économique, comme dans l'ensemble de la pensée, la France vit à l'heure Anglaise. Le Journal Economique écrit ainsi en 1755 que la France "achève de devenir Newtonienne". De façon générale, les économistes et les écrivains Anglais qui ont, peu ou prou ,encouragé le progrès des techniques, particulièrement en agriculture, sont admirés.

Par exemple, commentant Swift qui écrit "Si j'avais un homme qui me produisit deux épis au lieu d'un, je le préférerais à des génies politiques" ; le philosophe Raynal ravi ajoute :

"La Nation qui produisait de tels écrivains devait réaliser cette belle sentence. L 'Angleterre double le produit de sa culture. L'Europe vit, sous les yeux, pendant plus d'un demi-siècle, ce grand exemple sans en être assez vivement frappée pour le suivre".

(Abbé Raynal : "Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes 1770 - Livre XIX Chapitre VII, Tome X )

Les traductions, les adaptations, les abrégés d'auteurs étrangers, surtout d'auteurs Anglais, se multiplient : En 1729 le "Paradis perdu" de Milton est traduit par Dupré De St Maur en 1736;il introduira, dix ans plus tard, "l'Economie Politique" de Locke en France, grâce à son ouvrage "Essais sur les Monnaies" (1746).

Déjà, d'Argenson écrit en 1736 "Les Français s'anglicisent".

Après la paix de 1748, l'influence de l'Angleterre devient plus grande encore : Dangeul publie, en 1754 ses "Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne par rapport au commerce et aux autres sources de puissance des états. "Son ouvrage se présente comme une pseudo-traduction d'un auteur Anglais, "John Nickolls".Il y célèbre les Economistes Anglais les plus connus de Petty. Vincent De Gournay traduit Cupler, Culpeper, Child, puis Gee (dont certaines oeuvres seront traduites par Secondat, le fils de Montesquieu), encourage à la lecture de Cantillon. Forbonnais publie un abrégé du "British Merchant du King en 1753, ("Le négociant Anglais" deux volumes 1753). La même année, Turgot traduit les "Questions Importantes" de Josiah Tucker. Depuis la fin de l'année 1752, le Journal Economique publie de larges extraits des journaux Anglais. L'Anglo-manie qui régnait en France deviendra telle que Linguet, par exemple, dénoncera "la peste agronomique qui est venue des bords de la Tamise.".

Parmi les auteurs Anglais qui ont contribué à la formation de la pensée physiocratique, Petty occupe une place importante, malgré difficultés de la publication de ses ouvrages, et ses comparaisons peu flatteuses pour la France. Ainsi, Petty est cité par Law dans ses "Considérations sur le Numéraire". Law reprend notamment les calculs de Petty à propos de l'évaluation de la valeur d'un homme, du lien qui existe entre le numéraire, le commerce et l'augmentation de population. Petty est cité également par Melon dans son Essai politique sur le commerce. Melon reconnait à Petty le mérite d'avoir inventé l'Arithmétique Politique, qui permet de calculer la puissance d'un Etat et fonde la politique du commerce. Cet auteur, tout en regrettant que Petty cherche à élever la puissance de l'Angleterre au-dessus de la France, admire ses procédés de calculs pour la valeur des terres, des hommes, de la navigation, de l'utilité des canaux, de la facilité des transports,etc.. (Melon "Essais politiques sur le commerce" in Daire op. cit. p. 809 à 812).

Petty est lu par Vincent De Gournay, selon Morellet : "dans un temps où la langue Anglaise n'était que fort peu cultivée parmi nous". En 1754 Dangeul trouve chez Petty une répartition de l'état en trois classes : "Les productifs, ceux qui sont rémunérés pour leurs services , ceux qui reçoivent de l'argent gratuitement". Quesnay cite Petty dans son article "Hommes" en 1757, de même que Mirabeau dans "l'ami des hommes" en 1758 .

A partir de Juillet 1757, le Journal Economique traduit quasi intégralement "l'Arithmétique Politique" de Petty, chapitre par chapitre en les assortissant de critiques, particulièrement, sur la technique de calcul de la population. Petty, dans cette traduction, n'est que cité incidemment, mais on retrouve tous les titres de chapitres de "l'Arithmétique Politique". L'influence de Petty s'exprimera souvent de façon indirecte à travers Locke, par exemple, ou Cantillon. Les idées économiques de Locke que Voltaire avait déjà révélées au public Français sont encore reprises par Dupré de St Maur, par Quesnay, par Mirabeau. Cependant, ce sont les aspects de la pensée de Locke les plus différents des idées de Petty, qui seront accentués. Et c'est surtout par Cantillon que les idées de Petty seront dévoilées aux physiocrates.

L'oeuvre de Cantillon sera connue tardivement, seulement vers 1755, grâce à Vincent de Gournay. Le succès de l'ouvrage de Cantillon est considérable; selon "l'ami des hommes" c'est le plus bel ouvrage sur ces matières qui ait paru, et il reprend de celui-ci la formulepono-physiocratique que Cantillon avait reprise à Petty. Selon Quesnay, Cantillon est l'auteur des "vérités fondamentales". Quant à Turgot, il le range parmi les fondateurs de la "Science Nouvelle" sur le même plan que Quesnay lui-même. Les physiocrates emprunteront chez Cantillon de très nombreuses idées : La répartition en trois types de revenus, les progressions techniques en matière agricole, la condamnation de toute domination légale du taux de l'intérêt, ou encore l'idée que la quantité d'argent nécessaire à un état doit être limitée et déterminée d'après le revenu net du territoire. Sous l'influence de Cantillon, Herbert cherche la valeur intrinsèque des marchandises ; projet qui dévie par la suite, les physiocrates glissant de l'idée d'un prix déterminé par le libre jeu de la concurrence à une conception subjective de la valeur, notamment avec Turgot.

Cette influence des auteurs Anglais et de Petty est normale, car la France connait sur le plan économique (en matière de développement agricole, notamment, ) et sur le plan monétaire, (surtout à propos du taux d'intérêt,) des problèmes similaires à ceux que l'Angleterre a connus auparavant.

De nombreux auteurs reprendront, désormais, à leur compte, les arguments qu'avaient déjà évoqués les auteurs Anglais, tels que Petty, ou Davenant, pour condamner toute intervention de l' Etat sur le plan monétaire, tels d'Argenson, Forbonnais, Mirabeau, Turgot. Mais d'autres auteurs, tels que Vivens, Cliquot Blervache, Quesnay, Le Trosne, prendront parti pour une limitation légale du taux de l'intérêt.

Conclusion sur la physiocratie

La pensée physiocratique est apparemment une "secte" hiérarchisée ( cf . le pragmatisme) avec ses journaux et ses chefs, très marquée par le contexte (réactionnaire) de Versailles. Elle peut être replacée dans un contexte agrarien international au nom d'une lecture plus relativiste. Enfin un point de vue absolutiste , par exemple celui de Sraffa (1960), montre que le traitement du produit net chez nos "économistes" préfigure celui effectué par la théorie moderne des prix de production.

Assez curieusement, c'est surtout l'économie environnementale qui redécouvre la physiocratie de façon récurrente, et en fait un cas particulier de la problématique du développement durable. Enfin la théorie de l'ordre naturel ( Le Mercier de la Rivière) réapparaît de façon curieuse comme une des rares façons de régler les conflits de normes du droit international contemporain, notamment le droit d'ingérence.

En marge de la physiocratie: Rousseau

Jean Jacques Rousseau (1712- 1794), voir en particulier le Discours sur l'Economie Politique de 1754 (la même année que le Discours sur l'inégalité).

Dans le triomphe physiocratique du XVIII° siècle ( et celui de

l'ordre naturel immuable), la théorie de Rousseau est discordante:

l'ordre naturel est déjà perdu au profit de l'ordre du besoin....

(Seul Voltaire , également critique des économistes dans l'homme

aux quarante écus, brocardera Rousseau qui "veut nous faire marcher

à quatre pattes". Kant dans la métaphysique des moeurs

n' effectue pas ce nouveau procès). L 'impôt unique (obsession

de Vauban à Mirabeau le père) n'est qu'une commodité

technocratique, l'important est de taxer l'inégalité, non la

richesse elle même.

La puissance de Rousseau tient dans sa philosophie et notamment dans son anthropologie philosophique ( Mairet, 1992). Il ne l'invente peut être pas mais en fait la pratique.

La question de l'inégalité par exemple est d'abord celle de l'homme , "la plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances.." (p. 65); "C'est de l'homme que j'ai à parler." (p. 75).

Ce philosophe, contemporain des physiocrates et d'Adam Smith, a profondément marqué les sciences sociales, en decà de sa philosophie ; l'anthropologie de toute évidence, en tant qu'anthropologie philosophique, référence obligée et le plus souvent manquante dans les histoires de l'anthropologie ( sociale et culturelle); l'économie dans une moinde mesure, la tradition physiocratique ( pour ne pas dire technocratique) l'emportant sur la philosophie sociale de Rousseau.

Lévi Strauss (1962) ne manque pas de rendre hommage à Rousseau: "fondateur des sciences de l'homme", " ne s'est pas borné à prévoir l'ethnologie; il l'a fondée.Le "discours sur l' inégalité est le premier traité d'ethnologie générale et lui donne sa principale maxime théorique:

" Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi; mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue très loin; il faut regarder les différences pour découvrir les propriétés" ( Essai sur l'origine des langues, ch. VIII).

Le "Discours sur l'origine de l'inégalité" est l"enseignement proprement anthropologique de Rousseau" ; "On découvre le fondement de ce doute, lequel réside dans une conception de l'homme qui met l'autre avant le moi".

L'identification à autrui ( cf actuellement Harsanyi) accompagne la pitié, "la répugnance innée à voir souffrir son semblable" ( Discours).

Il définit l' économie p.144, par un retour à l'oikos(

maison) et au nomos ( loi), devenue par extension l'économie publique,

différente de l'économie particulière.Enfin, il a une

influence sur Kant ( le rôle du moi libre).