|

|

|

||||||||||||||||

| |

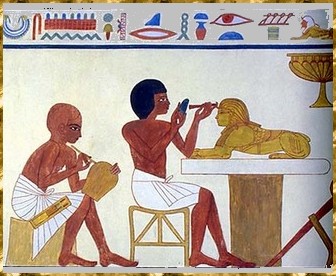

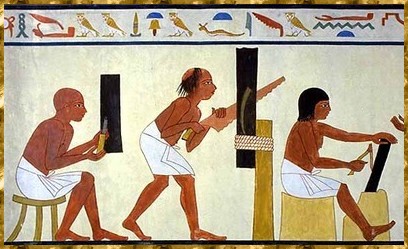

ARTISANS-OUVRIERS

De

l'argile, des pierres dures et tendres, de l'ivoire, de l'os, du bois, du

métal, les productions artisanales de l'Égypte ancienne marquent d'emblée

par leur qualité d'exécution. Dès

les hautes époques, céramiques, vases de pierre, statuettes d'argile et

d'ivoire, armes de silex et de métal reflètent l'existence d'un groupe

d'hommes, soustraits (en partie) aux travaux de subsistance, capables de

transmettre des codes, des règles et un savoir-faire. On en donnera pour

exemple les belles lames de silex à enlèvements en vagues, qui

constituent ce que l'on appelle communément les « couteaux prédynastiques

», et dont l'un des plus beaux exemplaires, avec manche d'ivoire orné,

est le couteau du Gebel el-Arak, conservé au musée du Louvre. L'élaboration

de ces lames de silex exceptionnelles, que l'on a pu récemment

reproduire, implique une telle complexité, demande un tel savoir-faire

que très peu d'ateliers durent en produire. Des ateliers, des maîtres,

des élèves. Seule une société fortement structurée, déjà hiérarchisée

pouvait soutenir l'existence de tels groupes, car les artisans de l'Egypte

n'étaient pas fondamentalement plus habiles que les autres, ils répondaient

à une demande, à des commandes d'aristocrates capables d'élaborer des règles,

de monopoliser les produits, d'acheminer les matières premières, de

s'attacher les services des meilleurs en leur art. Ce n'est pas un hasard

si les plus grandes oeuvres sont issues des ateliers royaux. L'émergence

puis l'essor pris par les artisans sont ainsi étroitement liés au

pouvoir. Parce qu'ils possédaient la faculté de modeler la matière,

parce qu'ils pouvaient élaborer les objets capables de refléter le

prestige et le rôle social de ceux qui les avaient commandés, les

artisans sont devenus indispensables aux hommes de pouvoir, puis hommes de

pouvoir eux-mêmes, comme le montrent, à l'époque pharaonique, les fières

inscriptions, gravées dans les tombeaux des maîtres d'oeuvre :

architectes, charpentiers, maçons, peintres-décorateurs...

Artisans ou artistes ; certains chercheurs ont souligné qu'il n'existait pas d'art égyptien dans l'acception que l'on donne aujourd'hui à ce mot, à savoir une catégorie d'objets développant ses propres motifs, ses formes et ses styles, distincte des pièces émanant de l'artisanat. Il n'y a point de mot égyptien pour désigner l'artiste, qui est englobé dans la catégorie plus générale des scribes - le scribe des contours pour le dessinateur - ou des artisans. Mais l'art ne constitue pas une donnée de base transculturelle, inhérente à la nature humaine. L'objet issu de la main de l'homme ne devient « oeuvre d'art » que par rapport et en fonction du contexte social de celui qui la définit comme telle. Ainsi, l'art est un phénomène social plus qu'individuel et nous regroupons souvent sous ce nom des objets qui ont été perçus et conçus à une époque et dans un lieu dans une tout autre acception. Si l'on se limite au sens restreint que l'Occident donne au mot « art », il n'existe ni en Égypte ni dans aucune société traditionnelle. Cependant, si l'appréciation des formes et modelés, des rythmes et des sons est affaire de personne et d'époque, la notion même d'excellence dans le travail est une qualité remarquée des Égyptiens dans la formule célèbre : « le meilleur en son art », ou « qui n'a pas son pareil », qui peut être attribuée à un artisan, un scribe, un médecin... Mais la maîtrise de la matière (le savoir-faire) est reconnue, établie et honorée, non parce qu'elle produit du beau, mais parce que celui-ci représente le groupe social qui le contrôle. Le clivage pourrait s'opérer à ce niveau : l'artisan produisant des biens de consommation (paniers, pots à cuire, outillage de base), le « spécialiste » étant producteur idéologique. Et la frontière entre les deux, d'inexistante à subtile au départ, s'est dessinée de plus en plus nette au fur et à mesure que prenait son envol une élite politique, qui légitimait et justifiait son pouvoir par la possession de ces objets symboliques.

Artisans Les paiements se faisaient en nature,

les rations allouées aux travailleurs manuels étant plus importantes que

celles des employés et des porteurs. Il était distribué du blé et de

l'orge assurant le pain et la bière de première nécessité, des légumes,

du poisson et du bois comme combustible. A certaines occasions, des

gratifications sous forme de sel, de vin, de boissons douces ou autres

denrées de luxe, complétaient les salaires. Chaque famille occupait une

maison de brique crue élevée sur des fondations en pierre. Les métiers,

carriers, maçons, plâtriers, dessinateurs, peintres, sculpteurs,

artisans sur cuivre, scribes se transmettaient héréditairement. La

plupart des mariages se faisaient à l'intérieur de la communauté. Les

habitants disposèrent d'assez de temps libre pour creuser et décorer

leurs propres tombeaux, du moins jusqu'au règne de Ramsès II. Leurs

descendants se contentèrent d'aménager ceux de leurs ancêtres qui

devinrent des caveaux familiaux.

Ces artisans disposaient d'un nombreux

personnel pour assurer les travaux domestiques : couper le bois,

puiser l'eau du Nil à près de cinq kilomètres et la rapporter à dos d'âne,

laver le linge, moudre le blé. Chaque quartier appointait son propre pêcheur

pour lui fournir chaque semaine du poisson frais. Les affaires du village

étaient gérées par un Conseil composé des hommes les plus âgés et de

leurs épouses aidés d'un scribe. Outre les questions courantes, ce

Conseil réglait les querelles et les différends sans conséquence ;

il infligeait parfois quelques peines. Les délits graves ressortissaient

de la justice du vizir.

Alors qu'il fut si souvent raconté que

les monuments égyptiens avaient été édifiés avec la sueur et le sang

d'esclaves sacrifiés, il est important de signaler les conditions de

travail. La journée était rythmée par quatre heures de labeur le matin

suivies d'un repas et d'une sieste. L'après-midi, à une heure variable,

le travail reprenait pour quatre autres heures. Il faut aussi signaler que

l'absentéisme était courant.

Agriculture Comme toutes les

civilisations anciennes, la civilisation égyptienne est agricole. Comme

le fellah d'aujourd'hui, l'Égyptien ancien est un paysan, fortement

attaché à une terre miraculeusement fertilisée par la crue annuelle. La

vie même du pays dépendait totalement des « respirations » du grand

fleuve qui le constitue et dont les débordements, de juillet à octobre,

permettaient à la végétation de croître au milieu du désert. De tout

temps et en tout point de la planète, les cycles de la nature, très vite

liés aux mouvements des astres, ont exercé sur les groupes humains une

fascination, située au fondement de toute pensée, de toute science. Mais

peut-être ici plus qu'ailleurs, dans cette étroite vallée, au carrefour

de l'Asie et de l'Afrique, le renouveau végétal, surgi du limon imbibé

du lent retrait des eaux, a marqué plus profondément la représentation

que les hommes se sont faite du monde et d'eux-mêmes. Le rôle central du

mythe d'Osiris, dieu de la végétation, de l'éternelle naissance, de

l'agriculture et du pouvoir royal, est là pour le prouver. Interférer

sur les forces naturelles, les détourner en quelque sorte à son profit,

ne peut être que l'oeuvre d'un dieu, et Osiris ouvrira aux hommes la voie

de la domestication et de la royauté. [...] La domestication des végétaux

et des animaux participe de la même mise en ordre que celle des êtres

humains, du même équilibre essentiel et précaire.

L'introduction

de l'agriculture en Égypte est relativement tardive, comparée aux régions

voisines du Proche-Orient. Les premières pratiques agricoles, dans cette

partie du monde, ont été décelées dès 9000 av. J.-C., en Syrie du

Nord, sur l'Euphrate, dans la zone d'origine des céréales sauvages : blé

amidonnier et orge. Elles se sont développées, avec l'élevage (bovins,

caprins, ovins, porcs), dans les nombreux villages agricoles qui se

constituent au cours des VIIIe et VIIe millénaires sur la totalité du

Levant et en Anatolie du Sud-Est, associant aux céréales des cultures

vivrières de plus en plus variées : pois, lentilles, fèves, vesces et

pois chiches pour les légumineuses, lin pour les textiles.

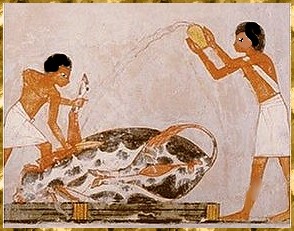

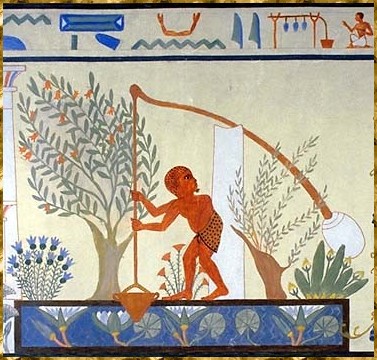

Pendant trois à quatre mois chaque année, les terres arables

d’Égypte étaient inondées par les eaux du Nil. Lorsque le fleuve

commençait à baisser, laissant alors une couche d’alluvions très

riches, le travail commençait. Il fallait labourer la terre deux fois

avec des bœufs pour la rendre plus meuble avant de semer puis la faire

damer par les animaux. Les Égyptiens cultivaient le blé, l’orge, le lin ainsi que des

fruits et légumes, tels que l’oignon, l’ail, les laitues, les pois,

les lentilles et les haricots. Elles étaient irriguées par l’eau

provenant de mini-réservoirs alimentés par le Nil grâce à des canaux

ainsi que par des chadoufs, c’est-à-dire de seaux équilibrés par des

contrepoids servant à transporter l’eau du fleuve dans une rigole aménagée

en bordure des champs.

Les paysans vivent en famille dans

leurs villages ou, dans le Delta, campent sous des tentes pour garder les

troupeaux qui pâturent. Un Conseil de village gère les affaires

courantes et l'administration centrale n'intervient qu'en deux occasions :

la perception des impôts et les problèmes créés par la crue ou des

conditions agricoles difficiles.

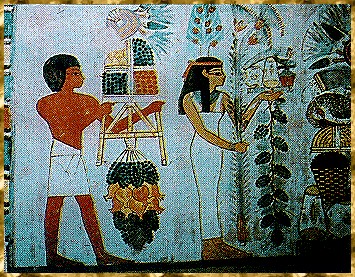

La première rencontre des cultivateurs

avec l'administration centrale était la venue des contrôleurs pour la

perception des impositions. Afin de déterminer les taxes dues, ils

arpentaient les champs, mesuraient les récoltes, dénombraient le bétail

et les volailles, inspectaient les vergers, les vignes et les palmeraies.

Aucune monnaie n'ayant eu cours avant l'occupation perse, les prélèvements

étaient effectués en nature. La moitié de toutes les productions était

ainsi destinée au trésor et bien souvent l'autre moitié assurait à

peine la subsistance familiale.

La richesse de l'Egypte reposait sur

son agriculture. De nombreux corps de métier, tisserands de laine ou de

lin, tanneurs, bouchers, brasseurs, vanniers dépendaient directement de

ses productions mais, bien que de manière plus lointaine, tout le reste

du pays était concerné. Lorsqu'un péril menaçait les récoltes, la

corvée réclamait un effort général. Chacun, quelle que soit sa

profession, était réquisitionné le temps nécessaire à surmonter les

difficultés. Les prêtres eux-mêmes n'étaient pas exemptés et les

hauts fonctionnaires se chargeaient de la surveillance et de

l'organisation du travail. Il s'agissait le plus souvent de maîtriser les

caprices du Nil et d'effectuer les travaux d'endiguement ou d'irrigation nécessités

par une crue trop forte ou trop basse.

Parfois il fallait nettoyer les terres

ou ramasser et engranger les moissons. Tous les Egyptiens recevaient des

pics, des houes, des paniers et se mêlaient aux paysans.

Les métiers artisanaux, comme la construction, le travail des métaux,

la menuiserie et l’orfèvrerie, jouaient un rôle important dans la

civilisation égyptienne. Les artisans spécialisés dans ces domaines vivaient dans des

villages qui leur étaient réservés et où ils jouissaient d’une vie

confortable et d’une bonne position sociale. Les artisans égyptiens travaillaient en collectivité, soit pour

des temples ou des palais, soit pour leurs communautés locales. Ils vivaient parfois dans des villages spécialement bâtis sur le

site de grands projets, comme la construction d’un tombeau ou d’un

palais. Plusieurs de ces villages d’artisans ont fait l’objet de

fouilles, dont Deir el-Medineh près de Thèbes, la demeure des artisans

qui ont bâti la Vallée des Rois. Ces artisans étaient tellement estimés que les meilleurs

d’entre eux avaient leurs propres tombes ornées de riches décorations.

À Deir el-Medineh, la qualité des peintures et du mobilier de la tombe

de Sennedjem témoigne de son talent. |

|

||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||