|

HIEROGLYPHES

ET ROSETTE HIEROGLYPHES

ET ROSETTE

Dans la vallée du Nil, chaque année les crues déposant leur limon

brouillaient toutes les marques de propriété entre les champs et

obligeaient à refaire un travail d’arpentage. Ce serait la raison de la

naissance de l’écriture dans la civilisation égyptienne…

Medouneter « paroles divines », c’est ainsi que les égyptiens

nommaient leur écriture, que les Grecs désignèrent sous le nom de

hierogluphikos littéralement « gravures sacrées ». L'écriture en Egypte

est au service d’un pouvoir où le religieux et le politique sont

indissociables ; elle est considérée comme un don des dieux et a

vocation à garantir l’ordre du monde.

Né peu après l’écriture mésopotamienne, le système hiéroglyphique

n’a subi aucune transformation notable au cours de ses quarante siècles

d’histoire, mais il a donné naissance à deux formes d’écriture plus

cursives mieux adaptées aux matières fragiles :

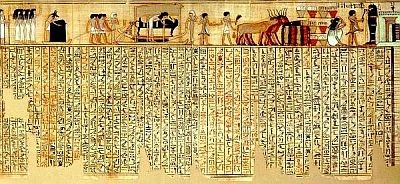

l’écriture hiératique aux signes simplifiés et non figuratifs qui

permet une copie rapide. C'est l'écriture de l'administration et des

transactions commerciales mais elle sert aussi à noter les textes

littéraires, scientifiques et religieux. Ecriture quotidienne de

l'Égypte pendant près de deux millénaires et demi, elle fut évincée

de son emploi profane par une autre cursive, le démotique, dès lors

son usage fut limité aux documents religieux. Sur papyrus ou sur

ostraca, tracée à l'encre noire ou rouge avec un pinceau fait d'une tige

de papyrus, ou plus tard avec une plume de roseau taillée en

biseau et dont la pointe était fendue. Introduite par

les grecs, elle finit par supplanter le pinceau

traditionnel.

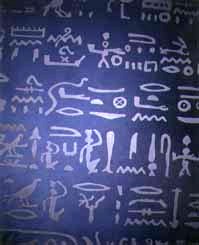

L’écriture démotique qui devient à partir du VIIe siècle avant

J.-C. l'écriture officielle. C'est la seule écriture égyptienne à

connaître une large utilisation dans la vie quotidienne (" démotique ",

du grec demotika, " écriture populaire "). Très cursive, riche en

ligatures et abréviations, elle a perdu, elle aussi, tout aspect

iconique.

Jusqu'en 1822 le mystère des hiéroglyphes fascinait

l'imagination. Durant quinze cents ans la connaissance de l'écriture

égyptienne s'était complètement perdue. Avant que Champollion ne perce

le secret de cette écriture sacrée les hiéroglyphes n'étaient que des

symboles mystérieux empreints de magie.

Le

système hiéroglyphique est complexe, il se fonde sur la combinaison de

trois catégories de signes: les phonogrammes, les idéogrammes et les

déterminatifs.

Les

éléments de notre écriture, les lettres, ne représentent qu'elles-mêmes.

Au contraire, les éléments de l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes,

sont figuratifs, c'est-à-dire qu'ils représentent des êtres ou des

objets de l'univers pharaonique. Au demeurant, même un profane peut

identifier du premier coup d'œil, par exemple, un soleil, un oiseau ou

bien une barque. Les hiéroglyphes constituent donc des images.

traitées comme les autres images de l'art pictural égyptien, selon les

conventions propres à l'art égyptien: ainsi. le signe de l'homme assis

a-t-il la tête vue de profil, le torse de face, les jambes et les bras

de profil, etc...

Plus encore, il arrive que, dans une même scène, un objet soit

présent à la fois en tant que partie du tableau et en tant que signe

d'écriture.

Mais alors, qu'est-ce qui permet de distinguer le signe

d'écriture de la simple représentation, puisqu'il est image, lui aussi ?

Ce sont trois contraintes spécifiques.

Le

calibrage: les proportions respectives des hiéroglyphes ne correspondent

nullement aux proportions réelles des êtres et objets dont ils sont les

images.

La

densité de l'agencement : alors que les représentations se détachent au

milieu de larges blancs. les hiéroglyphes sont disposés de manière à

occuper le plus possible l'espace alloué. Ils y sont répartis en "

quadrats ", unités idéales divisant cet espace, et dont ils occupent le

quart, le tiers, la moitié ou la totalité. selon leur morphologie et

leur entourage. Il n'y a pas de séparation entre les mots et les

phrases.

L'orientation : dans une même ligne ou dans une même colonne, les

signes représentant des êtres animés et, plus généralement, les signes

dissymétriques sont tous orientés dans la même direction, qui est celle

du point de départ de la lecture. Cette lecture peut se faire de droite

à gauche ou de gauche à droite, horizontalement, et aussi verticalement

de haut en bas, chaque groupe se lisant de droite à gauche ou de gauche

à droite. Il y a donc quatre types majeurs d'agencement des

signes.

La

pierre de Rosette est un fragment de stèle en granite noir,

fréquemment assimilée à tort à du basalte, découverte dans le village de

Rachïd en juillet 1799 durant la campagne de Napoléon en Égypte. C'est

un jeune officier du génie, Pierre-François-Xavier Bouchard, qui

remarqua cette pierre noire de près d'un mètre de haut lors de travaux

de terrassement dans une ancienne forteresse turque. Lors de la

capitulation de 1801, les Anglais victorieux exigèrent la livraison des

monuments antiques, dont la pierre de Rosette. Mais dès 1800, une

reproduction du texte avait été envoyée en France pour y être

étudiée.

Les

inscriptions portées sur cette pierre se sont révélées être le même

texte reproduit selon trois systèmes d'écritures différentes: des

hiéroglyphes, du démotique et du grec. On crut, à ce moment-là, que le

mystère des hiéroglyphes allait être rapidement

percé.

Ackerblad et Sylvestre de Sacy se lancèrent dans la première

tentative de déchiffrement, mais elle demeura vaine. Ce fut ensuite au

tour d'un savant anglais, Thomas Young, de se lancer dans un travail qui

sembla promis au succès. Hélas, Young ne connaissait pas le copte et peu

de textes anciens. Sur les signes hiéroglyphiques pour lesquels il

proposa une valeur, 5 seulement s'avéraient exacts, et il s'obstinait à

lire sur la pierre de Rosette Arsinoé, alors qu'y était mentionné, en

réalité, Autocrator. Si certains des signes présents dans les cartouches

étaient assez simples à trouver, ce fut parce qu'ils avaient été créés

pour rendre les voyelles des noms d'origine étrangère des derniers

souverains (Ptolémée, Cléopâtre, Alexandre).

Jean-François Champollion, qui avait dix ans au moment de la

découverte de la pierre, se lança très jeune dans la bataille du

déchiffrement des hiéroglyphes. Il pressentit que la clé étaient la

connaissance des textes anciens et surtout du copte, langue parlée en

Egypte, et descendant de l'ancien égyptien. Un ami, l’architecte

Jean-Nicolas Huyot, avait envoyé des documents à Champollion le jeune.

Dans un cartouche, ce dernier repéra le signe solaire de Râ, un signe

qu'il savait être MS et 2 S : RâMSS, donc Ramsès, ce qui en même

temps veut dire Râ l’a mis au monde. Idem pour ThôtMS, Thoutmosis.Après

huit années de travail acharné, en 1822, il peut annoncer à la

communauté scientifique qu'il a percé le secret. Sa méthode était bonne,

puisqu'elle s'appliqua à la traduction d'autres textes

hiéroglyphiques.

Le

texte inscrit sur la pierre est un décret ptolémaïque de 196 av. J.-C.

La partie grecque de la pierre de Rosette commence ainsi: Le nouveau

roi, ayant reçu le royaume de son père... C'est un décret de Ptolémée V

Epiphane, décrivant des impôts qu'il abrogea (dont l'un est mesuré

en aroure et instituant l'ordre d'ériger des statues dans des

temples. La dernière phrase indique que ce décret devra être inscrit sur

une stèle de pierre dure dans l'écriture des mots des dieux

(hiéroglyphes), l'écriture populaire (démotique) et la langue

grecque.

La

pierre de Rosette mesure 114 cm de hauteur pour 72 cm de largeur et

environ 28 cm d'épaisseur, elle pèse 762 kgs.

Elle est exposée au British Museum à Londres, où elle est

conservée depuis 1802.

|