|

-2660/-

2180 ANCIEN

EMPIRE

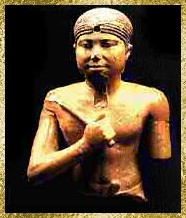

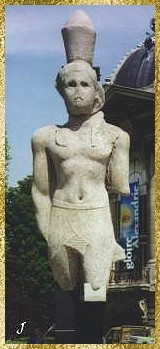

- 2660 IIIe dynastie.

Règnes des pharaons Djoser, Horus Sekhemkhet, Horus Sanakht,

Horus Khaba, Neferka et Houni. Le personnage le plus

marquant de cette époque est le vizir Imhotep, architecte

du roi Djoser, à qui l’on doit la pyramide à degrés de

Saqqara. C’est à la fin de cette dynastie qu’est édifiée

la pyramide de Meïdoum. La capitale de l’État

pharaonique est alors établie à Memphis. La pierre

remplace la brique et le modèle du tombeau-mastaba

s’impose. La religion égyptienne ancienne se met alors en

place, le panthéon est constitué et les rituels sont établis

en même temps que s’impose la prépondérance du culte

solaire de Rê honoré à Héliopolis.

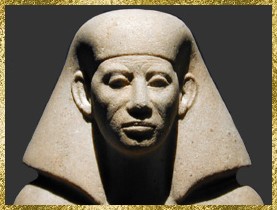

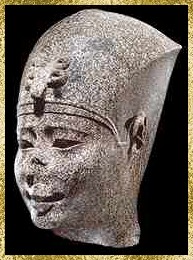

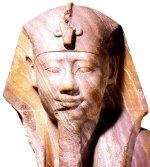

-2600 IVe dynastie.

Elle correspond aux règnes de Snefrou, Chéops, Djedefrê,

Chéphren, Bikheris, Mykerinos et Shepseskaf. Durant cette

époque, les pharaons organisent des expéditions en

direction du Sinaï et de la Nubie. Après les premières

expériences contemporaines de la IIIe dynastie,

la IVe correspond à l’apogée du « temps

des pyramides ». S’élèvent en effet alors, après

celle de Dashour, celles de Gizeh et d’Abou Roash, alors

que les mastabas reçoivent de brillants décors funéraires.

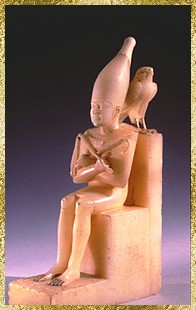

-2480 Ve dynastie.

Elle correspond aux règnes des pharaons Ouserkaf, Sahouré,

Neferirkaré, Shepseskaré, Menkaouhor, Isei-Djedkaré et

Ounas. Cette période voit les pharaons tenir à distance

les Libyens et établir des contacts, sur la côte de la

future Phénicie, avec le port de Byblos avec lequel l’Égypte

ancienne entretiendra des relations commerciales régulières.

Le culte du dieu Osiris se développe à Abydos. La pyramide

d’Abousir, le temple solaire d’Abu Gourab, le scribe

accroupi du Louvre et le cheikh-el-Beled datent de cette période.

-2330 VIe dynastie.

Règnes de Téti, Ouserkaré, Pépi Ier, Merenrê

et Pépi II. Les pharaons s’efforcent de soumettre la

basse Nubie. L’autonomie qu’ils laissent aux nomarques,

c’est-à-dire aux pouvoirs locaux, ne peut qu’affaiblir

à terme leur pouvoir.

- 2180 VIIe

et VIIIe dynasties : début

de la première période intermédiaire.

-2140 à

-2040 IXe et Xe dynasties,

installées à Hérakléopolis en Moyenne Égypte. Ces périodes

troublées et mal connues voient une évolution religieuse

marquée par le succès grandissant du culte d’Osiris. Les

derniers souverains héracléopolitains, Ouakharé et

Merikaré, sont contemporains de la XIe dynastie

thébaine.

-2040/-1780

MOYEN EMPIRE

-2040 Thèbes

impose son hégémonie à l’ensemble de l’Égypte. Le

pharaon bat le royaume héliopolitain et reconstitue

l’unité égyptienne. Règnes des rois Antef et

Montouhotep. Essor du culte d’Amon.

-1990 :

XIIe dynastie. Règnes d’Amenhemat Ier,

Sésostris Ier, Amenhemat II, Sésostris II, Sésostris

III, Amenhemat III et Amenhemat IV. Au cours des deux siècles

de la XIIe dynastie, l’Égypte conquiert

la Nubie jusqu’à la deuxième cataracte, au contact du

royaume de Koush, renoue des relations avec Byblos et pousse

des expéditions en Palestine et en Libye. Les nomarques

perdent leur autonomie au profit de la centralisation

monarchique. L’oasis du Fayoum est mise en valeur et le

sanctuaire osirien d’Abydos attire des foules de pèlerins.

-1780/

-1560 Deuxième Période intermédiaire

-1780 vers

-1660: XIIIe et XIVe dynasties

caractérisées par une succession confuse de souverains et

par un retour de la capitale à Memphis. Le pays est alors

victime des envahisseurs Hyksos venus de Palestine qui

s’installent dans le Delta oriental et y établissent leur

capitale Avaris.

-1660 -1560 :

XVe, XVIe et XVIIe dynasties.

Des souverains hyksos gouvernent le nord du pays et

recherchent l’alliance des souverains nubiens de Koush

alors qu’une dynastie indépendante se reconstitue autour

de Thèbes.

-1552/

-1070 NOUVEL EMPIRE

-1552 Avènement

de la XVIIIe dynastie.

-1552 -1527

Règne d’Ahmosis. Fin de la domination hyksos.

-1527 -1506

Règne d’Amenophis Ier. Expansion égyptienne

en Canaan et vers l’Euphrate.

-1506 -1494

Règne de Thoutmosis Ier. Expansion vers

l’Orient. Victoire sur le Mitanni. Conquête de la Nubie.

Apparition du char de combat, construction du temple d’Amon-Rê

à Karnak

-1493 -1490

Règne de Thoutmosis II.

-1490 -1468

Règne de la reine Hatshepsout. Régente au nom de

Thoutmosis III, elle exerce en fait un pouvoir sans limites

jusqu’à sa mort. Construction du temple de Deir-el-Bahari.

Expédition vers le pays de Pount – sans doute les côtes

d’Erythrée. Les tombes des souverains sont aménagées

dans la Vallée des Rois, dans la montagne thébaine.

-1490 -1436

Règne de Thoutmosis III, fils d’Hatshepsout et de

Thoutmosis II. À l’issue de dix-sept campagnes

victorieuses, il impose son protectorat à la Palestine, la

Syrie et la Phénicie.

-1436 -1412

Règne d’Amenophis II.

-1412 -1402

Règne de Thoutmosis IV. Le mariage du pharaon avec la fille

du roi mitannien Artatama Ier ouvre la période

d’alliance avec le royaume indo-européen établi au nord

de la Mésopotamie.

-1402 -1364

Règne d’Aménophis III. Construction du temple d’Amon Rê

à Louxor et du temple de Montou à Karnak

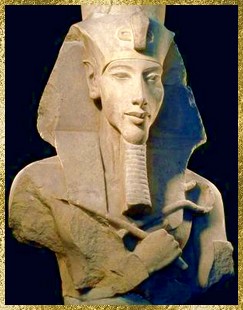

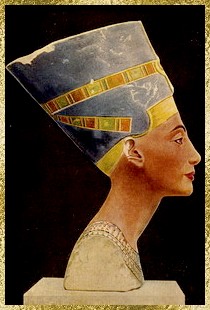

-1364 -1347

Règne d’Amenophis IV-Akhenaton. Marié à la princesse

mitannienne Nefertiti, il tente d’imposer une révolution

religieuse monothéiste fondée sur le culte d’Aton. Il se

heurte pour cette raison au clergé d’Amon et installe une

nouvelle capitale à Tell-el-Amarna où un art naturaliste

d’un style nouveau supplante les modèles traditionnels.

-1347 Le règne

éphémère de Semenkhkaré marque la fin de « l’hérésie »

amarnienne.

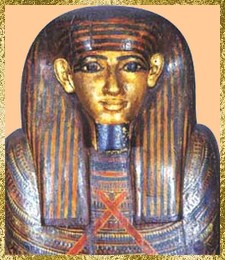

-1347 -1338

Règne de Toutankhamon. Restauration du culte d’Amon.

Abandon de Tell-el-Amarna. Thèbes redevient capitale. Le trésor

funéraire du pharaon révèle l’apogée alors atteint par

l’art égyptien.

-1337 –

1333 Règne de Ay qui, co-régent sous le règne de

Toutankhamon, a épousé sa veuve.

-1333 -1306

Règne de Horemheb, un général qui rétablit l’ordre après

la période de confusion qui a suivi la révolution

amarnienne.

-1306 -1186

XIXe dynastie.

-1306 -1304

Règne de Ramsès Ier, un ancien compagnon

d’armes d’Horemheb, fondateur de la dynastie.

-1304 –

1290 Règne de Séthi Ier. Construction de son

temple à Abydos. Construction à Karnak de la grande salle

hypostyle du temple d’Amon-Rê.

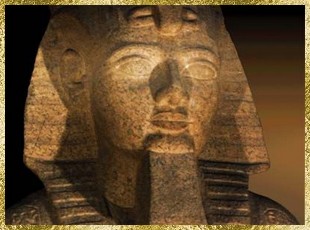

-1290 -1224

Règne de Ramsès II. Il livre aux Hittites du roi Muwatalli

la bataille indécise de Kadesh que la propagande royale présentera

ensuite comme une grande victoire. Le traité conclu ensuite

avec les Hittites prévoit le mariage du pharaon avec la

fille du roi Hattusil III. Le règne est marqué par de

nombreuses campagnes victorieuses en Syrie et en Phénicie.

C’est sous Ramsès II que sont construits le Ramesseum et

les sanctuaires d’Abou Simbel édifiés au nom du roi et

de son épouse Nefertari.

-1224 -1204

Règne de Merenptah qui doit faire face à la menace

nouvelle que constituent alors les « Peuples de la Mer ».

-1204 -1194

Règne de Séthi II qui renverse Merenptah et épouse sa

veuve.

-1194 -1188

Règne de Siptah.

-1188 -1186

Règne de la reine Taouseret, suivi de celui d’un certain

Iarsou, usurpateur d’origine palestinienne. Une situation

plus ou moins anarchique marque la fin de la XIXe dynastie.

-1186 -1070

XXe dynastie

-1186 -1184

Sethnakht renverse Iarsou et fonde la nouvelle dynastie.

-1184 -1153

Règne de Ramsès III, qui remporte une grande victoire sur

les Peuples de la Mer, fait campagne contre les Libyens et rétablit

l’autorité égyptienne sur la ¨Palestine. Construction

de son temple à Médinet Habou.

-1153 -1070

Fin des Ramessides – règnes des pharaons allant de Ramsès

IV à Ramsès XI. Nouvelles périodes de troubles. Ruine de

Pi-Ramsès. Le grand prêtre Hérihor prend le pouvoir en

Haute-Égypte. C’est la fin du Nouvel Empire.

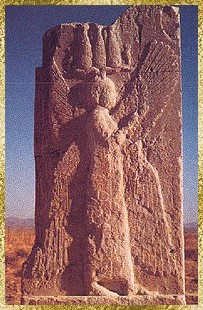

Au

tournant du premier millénaire, l’Égypte entre dans une

époque de déclin qui n’exclut pas quelques brillants réveils

tels que celui correspondant à la période de la dynastie

saïte. Ce déclin est dû principalement à un

environnement extérieur plus menaçant. Les chefs

militaires d’origine libyenne, les souverains nubiens de

Kouch ou de Napata, les grands empires orientaux assyrien et

perse, enfin les conquérants macédoniens affaiblissent la

civilisation égyptienne avant de se substituer au pouvoir

pharaonique qui, pendant les deux millénaires précédents,

avait constitué sur les rives du Nil le premier des grands

foyers culturels de l’Orient ancien.

vers

-1070 -945 XXIe dynastie. L’Égypte est

divisée en deux parties. On voit s’établir en Haute-Égypte

un « État du Dieu Amon » contrôlé par des

grands prêtres tels que Hérihor et Pinoudjem, qui prennent

parfois le titre royal. En Basse-Égypte, les pharaons établissent

leur capitale à Tanis. La période est marquée par les règnes

de Smendès (-1070 -1044), Psousennès Ier (-1040

-990) et Siamon (-978 -960).

vers -945

-722 XXIIe dynastie « libyenne ».

Les souverains sont des chefs militaires d’origine

libyenne qui établissent leur capitale à Bubastis. On voit

régner successivement Sheshonq Ier (-945 -924),

Osorkon Ier (-924 -887), Osorkon II (-862 -833),

Takelot II (-833 -814), Sheshonq III (-814 -763), Sheshonq V

(-758 -722).

vers –

800 Alors qu’une dynastie puissante se constitue à

Napata, au Soudan, l’Égypte est menacée de morcellement,

en particulier dans le Delta.

-808 -730

XXIIIe dynastie

vers -730

Invasion nubienne conduite par Piankhi, un roi de Napata

qui, fervent adorateur d’Amon, veut faire valoir des

droits sur l’Égypte.

vers -725

-713 XXIVe dynastie dont les souverains s’établissent

à Saïs dans le Delta. Règnes de Tefnakht (-725 -718) et

de Bocchoris (-718 -713).

-713

« L’Éthiopien » Chabaka – un Nubien –

conquiert l’Égypte et fait éxécuter Bocchoris.

-713 -664

XXVe dynastie « éthiopienne ».

Règnes de Chabaka (-713 -698), Chabataka (-698 -690),

Taharqa (-690 -664), Tanoutamon (-664 -656).

-671 -663

Les Assyriens envahissent la Basse-Égypte et pillent Thèbes

en – 667.

-664 -525

XXVIe dynastie « saïte »

-664 -610

Règne de Psammétique Ier. L’Égypte se libère

de l’occupation assyrienne.

-610 -595

Règne de Néchao II. Aménagement du canal des deux mers. Périple

de l’Afrique (le débat relatif à sa réalité demeure

ouvert).

-605 Défaite

de Néchao à Karkémish.

-595 –

589 Règne de Psammétique II.

-591

Campagne contre le royaume nubien de Kouch.

-590 Expédition

victorieuse de Psammétique II en Palestine et en Syrie.

-589 -570

Règne d’Apriès.

-565

Fondation de Naucratis qui devient le principal comptoir

grec en Égypte. Dès le IIe millénaire

avant J.-C., Crétois et Mycéniens avaient commercé

avec l’Égypte.

-570 -526

Règne d’Amosis.

-526 -525

Règne de Psammétique III.

-525 -404

XXVIIe dynastie. Elle correspond à la

domination perse et aux règnes successifs de Cambyse (-525

-522) qui fait de l’Égypte une satrapie perse, de Darius

(-522 -485), de Xerxès (-485 -464), d’Artaxerxès (-464

-424) et de Darius II (-424 -404). C’est à cette époque

qu’est réalisé le canal reliant le Nil à la mer Rouge.

- 404

Soulèvement de l’Égypte contre l’occupant perse. Règne

d’Amyrtée (XXVIIIe dynastie) de -404 à

– 399.

-399 -380

XXIXe dynastie, marquée par le règne d’Achoris

(-393 -380).

-380 -343

XXXe dynastie « sébennytique ».

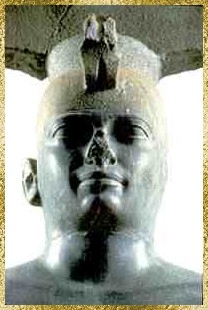

Règnes de Nectanébo Ier (-380 -362), de Teos (Djedhor)

(-362 -360), de Nectanébo II (-360 -343) qui ont installé

leur capitale à Sebennytos dans le Delta.

-345

Artaxerxès III reconquiert l’Égypte. Nectanébo II,

dernier pharaon de la XXXe dynastie, se réfugie

en Haute-Égypte, puis en Nubie.

-343 -332

Deuxième domination perse. Alexandre y met un terme en

remportant ses victoires du Granique et d’Issos sur le

souverain achéménide Darius III et en réalisant la conquête

de l’Égypte.

-331

Alexandre fonde Alexandrie puis va consulter l’oracle d’Amon

à Siwah où il se fait reconnaître comme le fils du dieu

et donc comme le maître de l’Égypte. L’administration

du pays est confiée au Grec Cléomène de Naucratis.

-323

Alexandre meurt à Babylone.

-323

-282 Règne de Ptolémée Ier Sôter – le

Sauveur –, fils de Lagos et l’un des plus proches

compagnons d’Alexandre, qui voit reconnaître ses droits

sur l’Égypte par les Diadoques lors de l’accord de

partage conclu en -321 à Triparadisos. En -321, Ptolémée

a détourné le convoi funéraire d’Alexandre pour faire

inhumer le conquérant à Memphis.

- 312

Ptolémée s’empare de Chypre, annexée deux ans plus

tard, et de la Syrie, puis il bat Démétrios Poliorcète à

Gaza.

vers -315

Enquête sur l’Égypte d’Hécatée d’Abdère, rédigée

à la demande de Ptolémée. En -308, le souverain invite

Clitarque, qui a entrepris d’écrire une Histoire d’Alexandre,

à venir s’installer à Alexandrie.

-306

Cassandre, Seleucos et Démétrios Poliorcète battent Ptolémée

à Salamine de Chypre.

-305 Ptolémée

prend le titre de roi d’Égypte en réaction à la décision

des différents diadoques de prendre eux-mêmes ce titre

(-306).

La mort

d’Antigone, survenue à la bataille d’Ipsos en -301, à

l’issue de la quatrième guerre des Diadoques, brise définitivement

l’unité de l’Empire construit par le conquérant macédonien.

-290

Fondation du Musée d’Alexandrie

-282 -246

Règne de Ptolémée II Philadelphe qui a épousé sa sœur

Arsinoë. Il embellit Alexandrie et fait construire le Phare

et la Bibliothèque dont le premier responsable est Zénodote

d’Éphèse. C’est à cette époque que la Bible est

traduite en grec et que Manéthon rédige son Histoire de

l’Égypte. Les médecins Hérophile et Érasistrate

pratiquent les premières dissections et Aristarque de Samos

calcule la distance de la Terre à la Lune. Fondation de

Bereniké au sud d’Assouan, en l’honneur de sa mère Bérénice,

la deuxième épouse de Ptolémée Ier. Fondation

de Myos Hormos (Quseir) et de Soterias Limen (Port Soudan)

sur la côte occidentale de la mer Rouge. Au sud de Soterias

Limen, création de Ptolemaïs des Chasses, à

l’embouchure de la Baraka.

-278 Célébration

des premières Ptolemaia en l’honneur de Ptolémée Ier

et de Bérénice, divinisés en tant que « dieux

sauveurs ».

-274 -271

Première guerre de Syrie entre Ptolémée II et le Séleucide

Antiochos Ier.

vers -270

Le poète syracusain Théocrite séjourne à Alexandrie.

-270 -245

Apollonios de Rhodes est responsable de la Bibliothèque

d’Alexandrie. Ératosthène lui succède ensuite, jusque

vers -205.

-261

Victoire de Ptolémée II et d’Eumène Ier de

Pergame sur Antiochos Ier près de Sardes. Ptolémée

II mène ensuite une deuxième guerre de Syrie contre

Antiochos II (-260 -253). Le retour de la paix est marqué

par le mariage de Bérénice, la fille de Ptolémée avec

Antiochos.

-246 -221

Règne de Ptolémée III Evergète Ier. Fondation

du port d’Adoulis.

-246 -241

Troisième guerre de Syrie entre Ptolémée III et Séleucos

II.

-238 Lors

d’une assemblée tenue à Canope, le clergé égyptien

accepte d’introduire dans ses temples le culte des

« dieux évergètes », c’est-à-dire des

souverains de la dynastie lagide.

-221 -205

Règne de Ptolémée IV Philopator. Le déclin de la

dynastie lagide commence avec lui, marqué par la

multiplication des intrigues de cour et par de sanglants règlements

de comptes familiaux. Le nouveau souverain favorise

l’essor du culte de Dionysos.

-217

Antiochos III est vaincu à Raphia, à l’issue de la

quatrième guerre de Syrie engagée en – 219.

-205 -181

Règne de Ptolémée V Epiphane, marqué par la révolte de

la Thébaïde.

-200 La

cinquième guerre de Syrie entamée en -202 tourne à

l’avantage d’Antiochos III, vainqueur à la bataille du

Panion. La Coelé-Syrie demeure entre les mains des Séleucides.

-197 Ptolémée

V se fait couronner à Memphis selon le rite égyptien et

accorde de nombreux privilèges au clergé indigène.

-181 -145

Règne de Ptolémée VI Philometor.

-175 -145

Aristarque de Samothrace, élève d’Aristophane de Byzance

qui l’a précédé dans ces fonctions, est responsable de

la Bibliothèque d’Alexandrie.

-170 -168

Sixième guerre de Syrie. Antiochos IV envahit l’Égypte

mais Rome exige qu’il en retire ses troupes.

-145 -116

Règne de Ptolémée VII Évergète II. Frère de Ptolémée

VI, il épouse sa veuve et fait assassiner son neveu Ptolémée

VIII Eupator.

-116 -107

Règne de Ptolémée X Sôter II (Ptolémée IX Apion était

un fils de Ptolémée VII qui fut seulement roi de Cyrène

de -117 à -96.)

-107 -88

Règne de Ptolémée XI Alexandre Ier

-88 -80 Règne

de Ptolémée XII Alexandre II

-80 -51 Règne

de Ptolémée XIII Aulète, le « Joueur de flûte ».

Chassé d’Alexandrie par l’émeute, il se réfugie à

Rhodes où la protection de Pompée lui permet de récupérer

son trône.

-59 Le

souverain égyptien est reconnu par le Sénat comme « l’allié

et l’ami du peuple romain ».

-51 Ptolémée

XII laisse son royaume à son fils Ptolémée XIV Dionysos

âgé de dix ans et à sa fille Cléopâtre VII.

-48 Pompée

vaincu à Pharsale se réfugie en Égypte où il est

assassiné sur l’ordre de Ptolémée XIV. Cléopâtre

accompagne César à Rome.

-47 Cléopâtre

VII a un fils de César, Césarion, dit aussi Ptolémée XVI.

-44 De

retour à Alexandrie après l’assassinat de César, Cléopâtre

se débarrasse de son frère Ptolémée XV et prend comme

co-régent Césarion (Ptolémée XVI), le fils qu’elle a

eu de César.

-41 Cléopâtre

séduit Marc-Antoine rencontré à Tarse. Il la suit à

Alexandrie, part ensuite faire campagne contre les Parthes

et la retrouve en -37 à Antioche. Marié à Octavie, la sœur

de son allié Octave, le futur Auguste, Marc-Antoine décide

alors de rompre le pacte conclu à Brindes en septembre -40

avec ce dernier, pacte qui lui réservait le gouvernement de

l’Orient. Il décide en effet de réorganiser l’Orient

conquis par Rome en faveur de la monarchie lagide qui se

voit attribuer Chypre, une partie de la Crète, la Cyrénaïque

et une partie de la Cilicie.

-34 À

Alexandrie, Cléopâtre est proclamée « Reine des

Rois » et les enfants qu’elle a eus d’Antoine se

voient attribuer le titre royal et de vastes territoires :

l’Arménie et l’Empire parthe, qui restait à conquérir,

pour Alexandre Hélios, la Libye et la Cyrénaïque pour sa

sœur jumelle Cléopâtre Séléné, les régions situées

à l’ouest de l’Euphrate pour le jeune Ptolémée

Philadelphe. L’Orient devenait ainsi, selon l’expression

d’E. Will, « une sorte d’empire fédéral ptolémaïque,

qui avait Alexandrie pour capitale ».

-31 Défaite

de la flotte d’Antoine et de Cléopâtre à Actium.

Suicide d’Antoine et de Cléopâtre (-30). Exécution de Césarion ;

Cléopâtre Séléné est mariée à Juba de Maurétanie.

C’est la fin de la dynastie lagide.

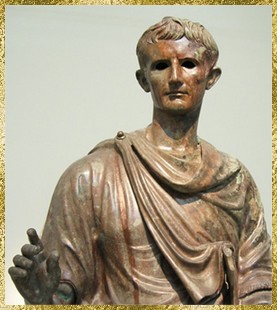

août -30

Octave entre en vainqueur à Alexandrie. Il accorde son

pardon à la ville et aux Égyptiens qui ont soutenu Cléopâtre

et Marc-Antoine mais prive la capitale des Lagides de son Sénat,

la Boulé. L’Égypte devient de fait une province

romaine.

-29 Caius

Cornelius Gallus doit triompher de deux insurrections,

l’une à l’est du Delta, l’autre dans la région de Thèbes

et conduit pour cela une expédition punitive jusqu’à Syène

(Assouan).

-27 L’Égypte

est désignée comme province impériale de type

procuratorien, confiée à un préfet équestre. C. Cornelius

Gallus, originaire de Fréjus, est le premier titulaire de

cette fonction. Il est interdit aux sénateurs de s’y

rendre sans autorisation impériale, ce qui marque bien

l’importance accordée à l’Égypte, dont les

exportations de blé représentent un tiers des quantités

consommées à Rome.

-26 L’Égypte

adopte le calendrier julien.

38 après

J.-C. Vague d’anti-judaïsme à Alexandrie où les juifs

représentent sans doute près du tiers de la population. Révocation

du gouverneur Aulus Avilius Flacccus.

Milieu du

Ier siècle après J.-C. Formation du

milieu judéo-chrétien d’Alexandrie, correspondant à la

tradition d’une fondation de l’Église d’Alexandrie

par l’évangéliste Marc dont le martyre, placé généralement

en 61, correspondrait aux massacres anti-juifs de 66.

66 Le

gouverneur Tiberius Julius Alexander, lui-même issu du

milieu des notables juifs de la ville, doit apaiser de

nouvelles tensions entre juifs et Alexandrins. Flavius Josèphe

parle de 50 000 victimes, chiffre manifestement très

exagéré.

68-69

Lors de la crise correspondant à la fin du règne de Néron,

Tiberius Julius Alexander prend parti pour Galba dans un édit

de juillet 1968. Il reconnaît ensuite Othon, puis

Vitellius avant de soutenir Vespasien, acclamé à

Alexandrie en juillet 1969.

La période

correspondant à la monarchie flavienne est pour l’Égypte

une ère de prospérité qui se poursuit sous les Antonins

au cours du siècle suivant.

98-117 Règne

de Trajan qui ne se rendra jamais en Égypte mais qui

s’intéresse au pays et fait creuser un canal reliant le

Nil à la mer Rouge.

115-117

Nouvelle révolte juive. Elle gagne l’Égypte à partir de

Cyrène où elle a débuté. Elle se termine avec l’anéantissement

à peu près complet des communautés juives d’Alexandrie

et de Cyrénaïque.

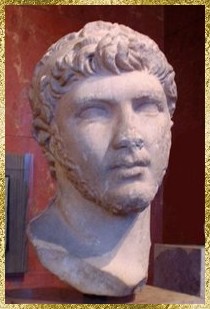

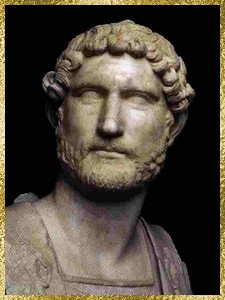

117-138 Règne

d’Hadrien. Il s’avère très bénéfique pour l’Égypte

que l’Empereur visite avec l’impératrice Sabine en 130.

Il fonde Antinooupolis, en l’honneur d’Antinoous, son

jeune favori noyé dans le Nil, et fait construire la Via

Hadriana qui relie le fleuve au port de Bérénice, sur la côte

occidentale de la mer Rouge.

138-161 Règne

d’Antonin le Pieux, qui visite l’Égypte et fait don

d’un hippodrome aux Alexandrins.

175

Tentative d’usurpation d’Avidius Cassius, fils d’un préfet

d’Égypte qui se proclame empereur et « règne »

pendant trois mois après avoir cru, sur la foi d’une

rumeur, à la mort de Marc Aurèle. En 176, l’empereur

philosophe, toujours bien vivant, visite l’Égypte et

pardonne aux Alexandrins d’être ainsi entrés en

dissidence.

Fin du IIe siècle

L’évêque Démétrios est à la tête de la communauté

chrétienne d’Alexandrie, formée à partir du milieu gréco-païen

et différente de celle issue du milieu judéo-chrétien

annihilée par les mouvements anti-judaïques de 116-117.

180 Création

de la Didascalée, une école qui, en formant les catéchistes,

va être le principal instrument du prosélytisme chrétien,

illustré successivement par Pantène, Clément d’Alexandrie

et Origène. L’Église adopte rapidement la langue copte héritée

de l’ancien égyptien. « Copte » vient du grec

Aiguptos signifiant « Égyptien ».

193-211 Règne

de Septime-Sévère qui fait deux séjours en Égypte, rend

leur Boulé aux Alexandrins et leur offre de nouveaux

édifices (thermes, temples, gymnase).

202 Édit

de Septime-Sévère interdisant le christianisme. Début des

persécutions, qui font de nombreux martyrs à Alexandrie et

en Thébaïde (Haute-Égypte).

212 Édit

de Caracalla (Constitutio Antoniniana) accordant le

droit de cité romaine à tous les hommes libres de

l’Empire.

215-216 Séjour

de Caracalla à Alexandrie, au cours duquel il fait exécuter

la délégation venue l’accueillir et le préfet Aurelius

Septimius Heraclitus.

247-264

Saint Denis à la tête de l’Église d’Alexandrie

249-251 :

Règne de Dèce, marqué par une importante persécution des

chrétiens. Les persécutions se poursuivent sous le règne

de Valérien en 257 mais cessent en 259 avec l’édit de

Gallien. Le christianisme égyptien, né à l’origine dans

le milieu alexandrin, connaît un rapide essor dans la vallée

du Nil et le pays comptera cinquante-sept évêchés au début

du IVe siècle, quand se déclencheront les

grandes persécutions du règne de Dioclétien. Ils seront

plus de cent vers 320.

270-275

Saint Antoine, l’un des premiers anachorètes, se retire

au désert et fournit le modèle de l’érémitisme

oriental.

284 La réforme

administrative de Dioclétien crée plusieurs provinces :

l’Égypte (région du Delta pour l’essentiel), la Thébaïde

et les deux Libye, le tout placé sous l’autorité du préfet

d’Égypte, investi du titre d’Augustal.

303 Persécutions

antichrétiennes sous le règne de Dioclétien. Elles

s’aggravent encore sous le règne de Maximin Daïa

(310-312). Ces persécutions sont à l’origine du schisme

mélitien, analogue au donatisme nord-africain. L’évêque

Mélice de Nicopolis refuse en effet de réintégrer dans la

communauté des fidèles les lapsi, ceux qui ont renié

leur foi durant la persécution.

323 Saint

Pacôme fonde le premier couvent, il est à l’origine du cénobitisme.

Les communautés se multiplient, à Hermopolis, Hermothis ou

Ptolemaïs en Haute-Égypte mais aussi dans le Delta

occidental, à Canope où est établi le monastère de la

Metanoïa.

325 Le

concile de Nicée condamne l’arianisme, une hérésie

formulée par Arius, un prêtre alexandrin qui a commencé

à la prêcher en 318 et qui, subordonnant le Fils au Père,

remet ainsi en cause le dogme trinitaire.

328 Le

pardon accordé par Constantin à Arius dresse contre l’Empereur

Athanase le futur évêque d’Alexandrie et la majorité

des chrétiens locaux hostiles à l’arianisme.

338 Le

concile égyptien réuni à Alexandrie prend le parti de

l’évêque Athanase déposé par le concile de Tyr. Grégoire,

l’évêque envoyé depuis Rome, est rejeté par la

population qui obtient finalement le retour d’Athanase.

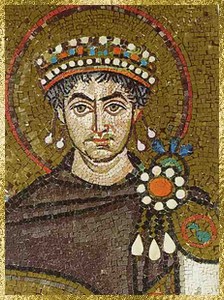

380 Création

du diocèse d’Égypte qui regroupe les quatre provinces créées

par la réforme de Dioclétien. Il sera supprimé par

l’empereur byzantin Justinien et remplacé par cinq duchés

– Égypte, Augustamnique, Arcadie, Thébaïde et Libye –

placés sous l’autorité du préfet du prétoire

d’Orient. Chacun de ces duchés était divisé en deux éparchies.

381 Le

concile de Constantinople confirme les décisions prises à

Nicée et limite les pouvoirs de la « papauté

alexandrine ». Le monopole des pompes funèbres et la

perception des taxes sur le commerce de produits aussi

importants que le papyrus et le sel assurent alors à l’Église

d’Alexandrie une richesse et une puissance considérables.

Le patriarcat est alors illustré par Timothée (de 381 à

365) et par Théophile (de 385 à 412) qui déclenche de

violentes campagnes contre le paganisme.

386 Pèlerinage

de saint Jérôme en Égypte. Il fait suite à ceux de Rufin

(371-377) et de Cassien (385) et précède ceux de Palladius

(388) et d’Aetheria (395).

391 L’édit

de Théodose fait du christianisme la religion d’État et

interdit les cultes païens.

392 Des

chrétiens détruisent le temple de Sérapis.

412 Le

patriarche saint Cyrille d’Alexandrie entre en conflit

avec le préfet Oreste, représentant du pouvoir civil.

415

Meurtre d’Hypatie, fille du mathématicien Théon, victime

du fanatisme anti-païen.

444 Mort

du patriarche Cyrille, adversaire déterminé des

Nestoriens. L’évêque Dioscore qui lui succède affirme

la prééminence du patriarcat d’Alexandrie.

440 Le

parti alexandrin triomphe lors du « brigandage d’Ephèse »

mais l’empereur Marcien, qui succède à Théodose II en

450, décide la réunion d’un nouveau concile.

451 Le

concile de Chalcédoine dépose et exile Dioscore et réaffirme

la double nature du Christ contre la doctrine « monophysite »

qui soutient la primauté de la nature divine de Jésus-Christ

et contre le nestorianisme qui met en avant sa nature

humaine. Au-delà du débat théologique, l’Égypte,

acquise, comme la Syrie, au monophysisme, s’oppose désormais

vigoureusement à Constantinople et ces querelles

religieuses affaiblissent gravement la chrétienté

orientale, ce qui permettra bientôt aux envahisseurs

musulmans de la subjuguer plus facilement.

537

Justinien fait fermer le temple de Philae où un culte était

toujours rendu à la déesse Isis.

541 Une

grave épidémie de peste affecte l’Égypte.

578-605

Damien est patriarche d’Alexandrie et s’efforce de rétablir

l’unité de l’Église égyptienne.

619 Conquête

de l’Égypte par les Perses Sassanides. Jérusalem est

tombée en 614. Le roi Chosroès II s’appuie sur l’Église

égyptienne pour affaiblir l’Empire byzantin dont la

capitale est par ailleurs privée des cargaisons de blé que

lui envoyait jusque-là l’Égypte.

629 La

reconquête byzantine menée à bien par l’Empereur Héraclius

est perçue en Égypte, attachée au monophysisme, comme le

début d’une période d’occupation étrangère – un

non Égyptien est même nommé alors à la tête du

patriarcat d’Alexandrie –, ce qui explique pour une part

l’étonnante facilité avec laquelle se réalise, quelques

années plus tard, la conquête arabe.

|