|

La femme de l'Egypte antique

L'importance

historique de l'ancienne civilisation égyptienne réside dans le

système des valeurs et des messages humanitaires qui a englobé tous

les aspects de vie et qui a formé, au fil de 7 mille ans, de

profondes racines. Parmi ces valeurs humanitaires les plus

importantes, figure la reconnaissance de l'importance du rôle de la

femme dans la société.

Cette valeur a été

pratiquement concrétisée en façonnant une position raffinée à la

femme égyptienne en tant que seul partenaire de l'homme dans sa vie

religieuse et profane conformément à la théorie de la création et de

la cosmogonie figurant parmi les principes religieux pharaoniques

qui prévoient l'égalité juridique complète et pour la 1ère

fois la liaison sacrée entre homme et femme à travers les contrats

de mariage éternels.

Cette position a

atteint le point de la vénération. C'est ainsi qu'existaient les

déesses à côté des dieux, telles la déesse de la sagesse qui avait

pris la forme de femme et la déesse Isis, symbole de la fidélité et

du dévouement.

La femme égyptienne

dans l'histoire pharaonique est également parvenue aux divers

domaines du travail, et a réussi à accéder au trône. Citons « Hotep », mère du roi Chéops ; « Khent », fille du

pharaon Mykérinos ; « Abah Hoteb », reine de Thèbes ; « Hatchepsout

», fille du pharaon Amon ; « Tiyi », mère de Akhnaton ...

La femme a de même exercé la magistrature, telle « Nepet »,

belle-mère du roi Pépi 1er de la 6ème

dynastie, et ce fait a été répété sous l'époque de la 26ème

dynastie.

La femme a également

travaillé dans le domaine de la médecine, telle « Psechet » qui a

porté le titre de grand médecin sous la 4ème dynastie.

Les femmes scribes ont accédé aux postes de (directrices, chef de

département des dépôts, observatrice des dépôts royaux, femme

d'affaires, prêtresse).

La femme égyptienne

menait une vie heureuse dans un pays où l'égalité entre les deux

sexes était un fait naturel. La civilisation pharaonique a également

promulgué les premières législations et lois gérant le rôle de la

femme, dont les plus importantes sont celles du mariage ou liaison

sacrée, qui déterminent les droits et les devoirs basés sur le

respect mutuel entre l'époux et l'épouse, la maîtresse de la maison

qui avait droit à l'héritage tout comme l'homme ; et en cas de

divorce sans raison, elle avait droit au tiers des biens de son

époux.

De même, l'ancien

égyptien s'attachait à ce que son épouse soit enterrée avec lui dans

le même cimetière. Partenaire dans la vie terrestre, elle le sera

après la résurrection.

Quant au droit à

l'enseignement, la femme égyptienne apprenait les sciences dès l'âge

de 4 ans, dans les écoles qui enseignaient les principes du calcul,

des mathématiques, de la géométrie et des sciences, en plus des

rudiments de la langue hiéroglyphique et de la langue hiératique

familière de la vie quotidienne.

Enfin, la fille

acquiert, tout à fait comme le garçon, le titre de « scribe

détentrice de l'encrier », et elle avait la possibilité de choisir

la spécialisation scientifique qu'elle voulait.

Parmi les dires du sage égyptien

concernant la nécessité de protéger la femme :

- « Il est sage d'aimer ta partenaire dans la vie et d'en prendre

soin, car elle prendra par la suite soin de ta maison ».

- « Tout au long de ta vie, prends soin d'elle, car elle est le don

des dieux qui ont répondu à tes prières et te l'ont octroyée..

Révérer le bienfait et satisfait les dieux ».

- « Ressens ses douleurs avant qu'elle n'en souffre ».

« Elle est la mère de tes enfants, si tu la rends heureuse et tu en

prends soin, elle fera de même avec eux. Elle est une consignation

dans tes mains et dans ton cœur, tu en es responsable devant Dieu le

plus Grand, puisque tu a juré dans son sanctuaire d'être pour elle

un frère, un père et un partenaire de vie ». Telle est la conviction

de l'ancien Egyptien.

Au cours de

l’histoire Égyptienne la condition des femmes a subi des changements

profonds. L’étude de cette condition dans la société pharaonique est

basée, principalement, sur des écrits masculins. L’ancienne

civilisation Égyptienne, fonctionnait sur le modèle patriarcal, où

le statut de la femme dépendait de son appartenance à une classe

sociale. La situation des Égyptiennes était bien meilleure que

celles des femmes dans les autres grandes civilisations antiques,

Rome, Grèce, Mésopotamie. Elle se dégradera d'ailleurs avec le poids

croissant de la culture hellénistique à la Basse Epoque.

La femme égyptienne dans la société

Les jeunes filles égyptiennes se marient en général vers l'âge de

douze treize ans. Le mariage d’amour devait aussi exister, mais

c’est le père qui choisissait le prétendant de sa fille, bien

souvent dans l'entourage immédiat. Il n'est pas rare que les

alliances matrimoniales soient contractées entre cousins, bien qu’il

soit difficile de définir les liens et degrés de parenté exacts. En

effet, le terme de "soeur", est aussi utilisé pour désigner

l'épouse. Il semble que le mariage entre frères et soeurs de sang ne

soit attesté qu'au sein de la famille royale. La monogamie semble de

règle, mais le chef de famille peu prendre des concubines et

légitimer les enfants qu'il a eus d'elles, si son épouse légitime ne

lui en a pas donnés. La polygamie n'est pas interdite, mais elle est

rare et semble être réservée aux puissants.

Une fois mariée, l'épouse devient " maîtresse de maison ", mention

qui précède désormais son nom. Elle règne sur la maisonnée qu’elle

doit gérer avec l'aide des servantes et des esclaves. Elle

accompagne son mari à la chasse, à la pêche, l'aide aux travaux des

champs, tisse, chante et danse. La maternité est une des fonctions

les plus importantes de la femme. Avoir des enfants est source de

considération sociale. L'éducation des filles comme des garçons est

confiée prioritairement à la mère durant les premières années.

La femme Égyptienne vit dans une société où les responsabilités

principales sont tenues, à tous les niveaux, par des hommes. Elle

n’est pas enfermée chez elle ou dans un harem, contrairement à la

femme grecque. Les représentations nous la montrent boulangère,

tisseuse, musicienne, danseuse, jardinière ou fermière. Bien que

spécifiquement féminines ces occupations lui font une place dans la

société où elle joue un rôle actif. Dans les classes supérieures, il

est possible que ces femmes aient reçu un certain niveau

d’instruction et que la pratique de l’écrit ne leur fut pas

inconnue, bien qu’aucune expression littéraire ou artistique

Égyptienne émanant d’auteurs féminins ne soit attestée. Elles ne

pouvaient accéder à la hiérarchie civile, mais à la Basse Époque les

femmes purent occuper de hautes fonctions sacerdotales au sein du

clergé d’Amon de Karnak.

La femme et le droit égyptien

Le Droit Égyptien indique clairement que la femme Égyptienne

détenait des droits égaux à celui de son père, de son frère ou de

son époux. Elle était propriétaire de ses biens propres et se voyait

reconnaître des acquits, un droit sur les biens acquis en commun

durant la période du mariage. Il lui était possible de mener seule

sa propre affaire, de participer à des transactions économiques,

d’hériter de propriétés, de posséder et de louer la terre et de

participer en tant que témoin ou partie, à des affaires judiciaires.

Elle peut aussi transmettre son patrimoine à la personne de son

choix.

La réalité est tout autre. Par sa position entre l’Asie et de

l’Afrique, l’Égypte subit l’influence de ces deux continents. Au

plan physique, la femme est ainsi perçue comme inférieure à l’homme.

Il est reconnu à l’homme marié d’avoir des relations sentimentales

avec d’autres femmes qu’elles soient veuves ou célibataires. La

femme mariée, au contraire, pour mieux assurer la société de la

paternité réelle des enfants nés ou à naître, se doit d’être fidèle.

Malheur à la femme adultère socialement réprouvée. Le viol, s’il est

perçu comme répréhensible, dans le cas d’une femme mariée, ne semble

pas poser a priori de problème éthique insurmontable.

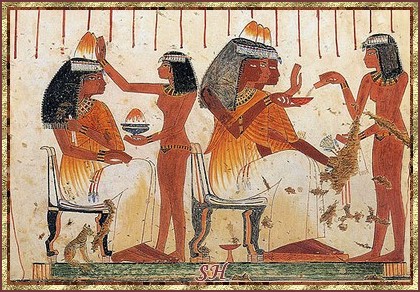

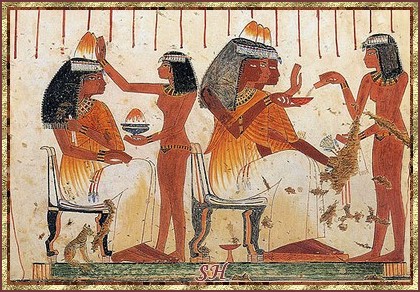

Représentation de la femme dans l’art

Le teint de la peau féminine est rendu par l’emploi de l’ocre jaune

tandis que l’épiderme masculin est traduit par l’ocre rouge. Il

s’agit là de conventions reflétant la nature des occupations de l’un

et de l’autre: la femme, à l’abri, veillant à la conduite de la

maison; l’homme exposé à l’ardeur des rayons de soleil. L’aspect

plus ou moins foncé de l’épiderme dénonce le statut plus ou moins

privilégié de l’individu. En sorte qu’un haut fonctionnaire de

l’Ancien Empire aura à cœur de se faire représenter avec une

carnation plus claire que ses sujets, contraints de vaquer à leurs

occupations au soleil.

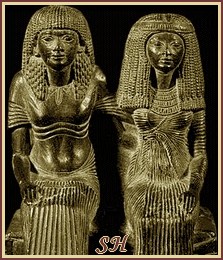

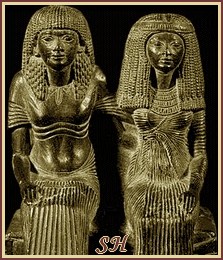

Dans la sculpture et le bas-relief l’homme et la femme sont souvent

représentés de taille ou d’échelle différente. Ce qui a été

considère comme la preuve d’une inégalité de statut entre les deux

sexes dans la société Égyptienne. Mais après une étude plus

approfondie de ces représentations on se rend compte que ses

constatations ne sont pas exactes. Un nombre important d’exemples

montre que la femme est représentée sur un pied d’égalité avec son

époux. La gestuelle des statues de couple laisse transparaître la

tendresse de l’épouse plus que sa soumission. Dans certains cas la

figuration de l’épouse et des enfants {la famille} sont avant tout

des représentations magiques du défunt. Les figurations de l’épouse

et des enfants forment des compléments permettant de mieux définir

la personnalité de l’homme élevé sur un piédestal.

La femme dans la mythologie

Dans la cosmogonie le démiurge est généralement représenté sous un

aspect masculin, mais les diverses cosmogonies égyptiennes se

fondent sur la complémentarité des deux sexes. Certaines déesses

font exception à cette règle. A Saïs et Esna Neith est considérée à

comme à l'origine de la création, Methyer donne naissance au soleil,

Nekhbet qui est la divinité primordiale de sa ville de Nekheb.

La notion de féminin se retrouve également dans les mythes et des

légendes religieuses. Nout, participe au périple quotidien du

soleil. A l'aube, elle met le soleil au monde pour l'avaler à

nouveau le soir. Rê poursuit alors son voyage à travers le corps

constellé d'étoiles de la déesse et renaît chaque matin. Hathor

participe au mythe de la destruction de l'Humanité. Maât, symbole de

la justice et de l'ordre cosmique qui assure la juste marche du

monde. Isis, la grande magicienne, don le rôle de mère et d'épouse

dévouée est primordial dans la légende osirienne.

|