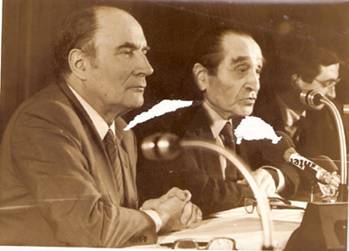

Pierre Mendès France et François

Mitterrand :

Le discours et la méthode

par Damien Augias

Publiés à la même époque, La République moderne (première édition en 1962) de Pierre Mendès France et Le Coup d’Etat permanent (1964) de François Mitterrand se rejoignent sur la critique du régime né du retour du général de Gaulle au pouvoir. Cependant, ces essais diffèrent sur un point important : celui de Mitterrand s’apparente à un pamphlet – particulièrement brillant – dirigé contre la pratique gaulliste du pouvoir et ne s’attarde guère sur des propositions concrètes pour modifier la donne, à la différence de celui de Mendès France, dont le sous-titre (« Propositions ») illustre clairement l’exigence de changement qu’appelle de ses vœux l’ancien président du Conseil – changement non seulement par rapport à la présidence de De Gaulle mais, plus largement, par rapport au régime que ce dernier a façonné à son image, ce régime qui, dans l’esprit de Mendès personnalise par trop le pouvoir et laisse le Parlement spectateur.

Et, très rapidement, l’attitude de l’ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement Mendès France (1954-1955) se distingue de la posture de l’ancien président du Conseil. Alors que Mendès refuse systématiquement de se présenter aux élections présidentielles, par refus de la pratique bonapartiste permise par la Constitution de la Ve République, Mitterrand sera candidat en 1965, en 1974 – les deux fois éliminé au second tour – puis, victorieux, en 1981 et en 1988.

C’est bien François Mitterrand qui a conduit la gauche au pouvoir sous la Ve République – ce régime politique tout autant décrié à sa naissance par Mendès et par Mitterrand –, après 23 ans de pouvoir sans partage de la droite. Est-ce à dire que la méthode mitterrandienne de rassemblement de la gauche fut la bonne et que le discours critique de Mendès à l’égard des institutions nées de la Constitution de 1958 fut tout à fait stérile ?

Il serait bien plus honnête de nuancer fortement ce point de vue, qui a été largement répandu, après mai 1981.

Tout d’abord, précisons, avec Nicholas Wahl, que « Mendès France n’avait pas pour ambitions principales ni de mener la gauche au pouvoir ni de changer la société française. Mendès voulait quelques réformes précises et limitées et il les cherchait au moyen d’une démonstration de leur rationalité – donc leur nécessité – à une majorité de Français raisonnables représentant un large éventail d’opinion[1] ».

Ajoutons que, de l’aveu même de François Mitterrand, Mendès a beaucoup fait pour permettre l’arrivée de la gauche au pouvoir. Connue est la phrase du président de la République, fraîchement élu, prononcée à l’Elysée le 21 mai 1981, à l’ancien président du Conseil : « Sans vous, rien n’eût été possible ». PMF, qui avait soutenu Mitterrand à deux reprises, en 1974 et en 1981, ne cacha pas son émotion. Moins rapportés sont les mots que François Mitterrand adressa à Pierre Mendès France dans une lettre datée du 12 mai 1981 : « Cher Président et ami, / J’espère vous rencontrer dans les jours prochains pour vous dire ma gratitude et mon amitié. / Me voici à pied d’œuvre ! Je mesure ce que le pays vous doit. / Amicalement, fidèlement vôtre, / François Mitterrand ».

Pierre Mendès France, quant à lui, a concédé qu’il ne possédait pas ce sens machiavélien, cette habilité politique qui permit à François Mitterrand d’accéder par deux fois à la magistrature suprême.

Les personnalités des deux hommes sont en effet très différentes ; comme l’écrit Raymond Krakovitch, « le charentais de famille chrétienne est aussi mystérieux que le parisien juif et athée se veut transparent[2] ». Surtout, leur analyse des institutions de la Ve République divergent à partir du milieu des années 60. Un an après la publication de son pamphlet, Mitterrand est le candidat de la gauche en 1965 lors de la première élection du Président au suffrage universel direct alors qu’il n’appartient pas à la SFIO mais à l’UDSR. A la surprise générale, il pousse le général de Gaulle, pourtant au faîte de sa popularité, à disputer un second tour qu’il n’attendait pas et qu’il remporte avec 55% des suffrages. Dès lors, mieux que quiconque, François Mitterrand comprend que le régime gaullien n’est peut-être pas ce carcan qu’il critiquait dans son Coup d’Etat permanent. Du moins perçoit-il que le général de Gaulle vient de laisser paraître des signes de déclin. Raymond Krakovitch en convient : « ayant vite compris que la Constitution de la Ve République lui offrirait un cadre incomparable à celles de la IIIe et de la IVe, il [François Mitterrand] en a fait, tout en la critiquant rituellement, un des instruments de sa stratégie de prise de pouvoir, avec l’organisation d’une force socialiste ouverte mais fermement tenue, et l’inclusion du PC dans la majorité[3] ». Mendès, quant à lui, n’en démord pas : selon lui, la Ve République est intrinsèquement monarchique, elle ne sert que son concepteur et si la gauche parvient à percer quelque peu dans ce cadre constitutionnel, elle n’en sera que mieux piégée à l’avenir. Ce constat sera confirmé par son échec à la présidentielle anticipée de 1969 – Mendès soutient alors la candidature de Gaston Defferre, signifiant même qu’il deviendrait Premier ministre en cas de victoire du marie de Marseille –, date à laquelle le « ticket » Mendès-Defferre n’obtient que 5% des suffrages. De fait, on ne trouve guère chez Mendès France un quelconque intérêt pour l’habileté politique, pour l’élaboration d’un plan d’attaque visant à remporter l’élection présidentielle.

Au contraire, Mitterrand, après la mort de De Gaulle, en 1970, va occuper son temps à construire une stratégie pour atteindre le sommet du pouvoir par sa face gauche. Selon l’élu de la Nièvre, cela passe par la construction d’une alternance crédible dans le cadre de la Ve République, par la mise au point d’un programme commun avec le Parti communiste de Georges Marchais en 1972. La défaite de 1974 ne sera dans l’esprit de Mitterrand qu’un contretemps. Mai 1981 confirmera que la méthode choisie était la bonne.

On le voit : les idées et la rigueur de l’action sont pour Pierre Mendès France une exigence fondamentale. Plus machiavélien, François Mitterrand considère avec importance l’élaboration d’une stratégie de conquête du pouvoir, et façonne tout au long des années 70 le long chemin qui le mènera à la présidence de la République en mai 1981.

C’est en cela qu’il existe une véritable différence dans l’esprit et l’action des deux hommes – le discours et la méthode. De cette distinction découlent toutes les autres : dans leurs relations avec les communistes – Mendès étant, on le sait, relativement étranger à la stratégie mitterrandienne de programme commun avec les communistes –, dans la plus ou moins grande importance qu’ils accordent aux partis et à la place qu’il y prennent – Mitterrand ayant, d’une certaine manière, réussi au Parti socialiste lors du congrès d’Epinay (1971) là où Mendès avait échoué avec le parti radical dans les années 50 –, dans la mise en œuvre des programmes et dans leur rapport au temps de l’opposition et du pouvoir – ainsi Mendès s’est-il progressivement détaché du pouvoir après l’avoir brièvement exercé tandis que Mitterrand, parvenu au faîte de l’Etat relativement tard, s’est-il évertué à y rester durablement, parvenant même à s’y maintenir quatorze années, ce qui constitue la plus longue présidence de l’histoire de la République française.

Aussi l’image – voire le mythe – de Mendès France gagnait-elle en importante à la mesure de son éloignement des allées du pouvoir tandis que la fascination et le mystère entourant la figure de Mitterrand devenaient de plus en plus prégnants avec l’exercice de ses mandats présidentiels. « Conscience morale de la gauche », Pierre Mendès France l’était donc en partie du fait de son éloignement progressif du pouvoir alors que le « génie politique » de François Mitterrand, déjà applaudi en mai 1981, allait être confirmé par sa réélection de 1988. On peut ainsi se demander, avec Raymond Krakovitch, si « les caractéristiques de sa personnalité [celle de Pierre Mendès France] avaient besoin, pour apparaître en pleine lumière, de cet éloignement[4] ».

Après la victoire de mai 1981, Mendès conservera d’ailleurs son rôle de magistrature morale, pour une gauche désormais aux affaires. Ainsi Jacques Delors, l’ancien ministre des Finances du gouvernement Mauroy se souvient-il : « dans les mois qui ont précédé l’élection présidentielle de 81, et dans les mois qui ont suivi, nous nous sommes beaucoup vus, et on trouvera des photos à la porte de l’Elysée avec Pierre Mendès France, François Mitterrand et moi-même. J’étais sûr d’être dans le droit-fil de sa pensée en prenant les positions qui ont été les miennes, et qui pouvaient se résumer en deux points : il n’y a pas besoin d’étendre autant que cela le secteur public ; et, en second lieu, il faut tenir compte du contexte international, être assez modéré dans la réponse que nous apportons aux aspirations du peuple de gauche ; aspirations qu’il fallait satisfaire dans des limites compatibles avec les contraintes internationales. Sur ces deux points, nous avons souvent discuté et je suis sûr que nous partagions le même point de vue[5] ». Cependant, on peut douter que Mendès France, de mai 1981 jusqu’à sa mort, peu après, en octobre 1982, influença l’attitude politique du président Mitterrand. C’est en effet le constat de Raymond Krakovitch : « Les avertissements de l’ancien président du Conseil, surtout orientées vers la raison, la rigueur et l’importance du contrat programmatique approfondi avec les électeurs, n’ont pas joué un grand rôle, le député de la Nièvre les ignorant souvent et les dénigrant parfois. […] Mais ceux-ci étaient entendus par beaucoup de ceux qui, aux côtés du président de la République, tiendront les rênes de l’économie après 1981, au premier rang desquels Jacques Delors, Pierre Bérégovoy et Michel Rocard. Si ces hommes, ainsi formés à l’école de Mendès France, n’avaient pas entouré le chef de l’Etat, la politique économique et sociale initiée en 1981 aurait certainement fait pencher davantage le navire, et peut-être aurait-il coulé[6] ». Il reste que Mendès avait sans doute peu de contacts avec le gouvernement – et qui plus est avec le chef de l’Etat, qu’il ne vit qu’une fois, à l’Elysée, après mai 1981 – et que sa mort survint très rapidement, en octobre 1982.

Ajoutons toute de même qu’entre Pierre Mendès France et François Mitterrand, il n’existait pas que des différences. Raymond Krakovitch note ainsi qu’ « ils se sont orientés vers le socialisme à la même époque, après 1958, sans d’ailleurs se concerter ni se copier[7] ». Avant cela, au moment de l’expérience gouvernementale de Pierre Mendès France, en 1954-1955, la solidarité gouvernementale renforça les liens entre les deux hommes, comme le remarque d’ailleurs François Mitterrand lui-même : « Nous nous sentions – et nous l’étions véritablement – très liés, très proches, très solidaires puisque nous affrontions ensemble ces attaques venues du même côté et d’une violence inouïe […] Nous étions alors deux jeunes ministres – lui, président du Conseil et moi, de huit ans son cadet, son ministre de l’Intérieur. Il faut se souvenir du climat de la IVe République, empoisonnée par l’alliance entre les communistes et les gaullistes. Nous étions atypiques – lui, au parti radical et moi, à l’UDSR – et nous déplaisions d’autant plus aux réactionnaires de l’époque, au puissant lobby colonial en particulier. Oui, nous étions alors très seuls. S’il en avait été besoin, cela aurait suffi à nous rapprocher[8] ».

Il reste que c’est parce que Pierre Mendès France et François Mitterrand ne concevaient certainement pas la politique de la même façon que leurs relations avec les hommes ont à ce point différé. Comme le remarque très justement Raymond Krakovitch, « Mitterrand aime les hommes ou plutôt chaque homme, qu’il s’efforce de connaître, écouter, comprendre et dont il se souvient. Mendès a sans doute eu plus l’amour du genre humain mais exprimait moins de chaleur envers son prochain[9] » ; Est-ce à dire que Mendès France, à la différence de Mitterrand, ne faisait guère confiance aux hommes, ou qu’il leur avait fait trop confiance, notamment lors de sa courte expérience au pouvoir ? Interrogé par Jean Daniel sur son rapport à PMF, François Mitterrand a ainsi pu affirmer, plusieurs années après la mort de Mendès : « La politique ce sont des hommes et des faits. Les agencer n’est pas toujours commode. Mais les hommes sont comme ils sont, hein ?[10] » L’ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement PMF poursuivait en ces termes : « Pierre Mendès France avait une très grande qualité, c’était d’abord un courage intellectuel et moral sans faille. Ses analyses avaient des faiblesses, selon moi. […] il avait une certaine méconnaissance des hommes, ce qui lui a fait éprouver dans certaines circonstances des déceptions qu’il ne méritait pas[11]. » Or, cette « méconnaissance des hommes », on l’aura compris, ne peut être qu’une faille dans l’esprit de François Mitterrand, en ce qu’elle rend pour le moins difficile toute stratégie de conquête de pouvoir. Le fait que Mitterrand insiste sur ce point n’est pas étonnant : cela démontre, une fois de plus, l’importance qu’il accorde à la méthode. Il conçoit volontiers, tel Machiavel, la politique comme un art – celui de faire triompher ses idées et de parvenir au pouvoir. C’est ce qu’exprime fort justement François Stasse lorsqu’il écrit : « Pour Mitterrand, la politique est la conquête puis l’exercice du pouvoir. Sa formation lui a enseigné que le pouvoir est un jeu dont les cartes se nomment force, ruse et rêve. […] L’appel au rêve interdit les paroles de rigueur[12]. ».

Le refus de toute personnalisation du pouvoir par Mendès ne s’inscrit pas dans une telle logique : pour lui, tous les moyens, même démocratiques, ne sont pas bons pour accéder au pouvoir – choisir un homme sur ses seules qualités individuelles est une abdication. Dans un de ses derniers ouvrages, La Vérité guidait leurs pas, Mendès France livre cette réflexion : « La démocratie, c’est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité : c’est un type de mœurs, de vertu, de scrupule, de sens civique, de respect de l’adversaire : c’est un code moral.[13] » La ruse et la politique comme jeu ne peuvent se conjuguer avec le mendésisme. C’est en ce sens que François Stasse considère que Mendès France « est un citoyen s’adressant à d’autres citoyens. Entre eux n’interviennent ni force, ni ruse, ni rêve, mais seulement la conviction. Mendès est persuadé que la meilleure méthode pour convaincre, c’est de dire la vérité[14]. » L’habileté lui est une notion étrangère en politique – il lui préfère l’éthique, celle de la République.

Damien AUGIAS, février 2006

Présentation / Etudes / Membres / Liens / Bibliographie