La justice rawlsienne face à la priorité du Juste.

De l'abus de droits et des libertés.

François Régis MAHIEU Novembre 2003.

A l'intérieur de la pensée libérale, la théorie de la justice de John Rawls (1971) est une tentative originale de rupture avec l'utilitarisme. Rupture immédiatement contestée par Kenneth Arrow (1973) d'autant plus que cette conception de la justice comme équité est facilement intégrée dans la théorie du choix social. Il suffit d'ajouter aux règles (UPID) du choix social, des impératifs d'équité, en particulier le leximin.

John Rawls (1980) substitue à la priorité du juste sur le bien, celle du raisonnable (la capacité de s'abstraire de ses intérêts) sur le rationnel (au sens de la théorie néo-classique). On voit ainsi une nouvelle version de l’agent économique dual, mais la relation à l'autre est faible, compte tenu de l'impératif de liberté politique ; le Juste est (Rawls, 1982) une limite au Bien. La liberté prime sur l'équité. Le désintéressement est obtenu par le voile d'ignorance dans le but d'œuvrer pour une société juste, sans qu'il soit question explicitement de l'Autre.

L’éthique économique de John Rawls (1971,1980) a connu un accueil particulièrement réservé en Europe continentale. Il en est de même avec ses successeurs, économistes, ( A. Sen, J. Roemer), ou philosophes (M . Nussbaum.), fussent-ils critiques vis à vis de sa théorie. Certains philosophes ont souligné l’influence de la démocratie anglo saxonne et des civil rights (C Audard) et l’altruisme grec calculateur ( Deridda). Mais aussi l’importance de la justice commutative et de l’EOP sinon de l’abus de droit dans une société de prétoire. Enfin, Rawls est accusé de complicité avec la politique américaine (W.Mcbride, 2003). Les positions économiques et sociales rawlsiennes sont très " social démocrates ", prolongeant par exemple la conception Keynesienne de la juste épargne en justifiant les inégalités, ce qui heurte les pensées sociales, plus radicales, du continent européen. Le rejet de l’utilitarisme et de l‘hédonisme est partiel dans la pensée Rawlsienne. De ce fait, la priorité du Juste est très limitée, dans un cadre économique s’accommodant mieux de la Vie Bonne.

Les contradictions sont très fortes sur la Responsabilité, première et infinie dans le temps ( Jonas) et dans l’espace (Lévinas), secondaire sinon résiduelle et en aucun cas contraignante dans la tradition rawlsienne.La démarche de Rawls est très éloignée de la tradition phénoménologique telle que la personne se présente avec des droits et des obligations, elle est deplutôt une anthropologie politique du citoyen. La dimension ontologique de la personne est évacuée de la même façon au profit du spectateur bienveillant chez Sen ; la libération ou capacité apparaît comme une utopie face aux milliards de justes. Ces distances philosophiques et leurs conséquences sur l’économie font l’objet des présentes réflexions.

-1- Rawls 1 (1971) - Les bases d'une théorie de la justice et les premières critiques

Rawls propose une procédure pour résoudre le conflit liberté/équité. Il s'agit d'un contrat social entre les citoyens sur une société universelle bien ordonnée. Les bases de cette société font l'objet de critiques immédiates des économistes. La théorie de la justice comme équité devient un cas particulier de l'économie de la redistribution.

11- Les bases : voile d’ignorance et principes de priorité.

- 111- Le voile d'ignorance et la position originelle.

Le paradoxe des altruistes parfaits ( Rawls, pp. 218- 219) permet d’introduire le débat. Une société d' "altruistes parfaits " est celle où les individus ont des préférences sur les préférences des autres; soit des préférences de second ordre ou encore liées. Ainsi rien ne peut être décidé. S'il faut admettre que les agents ont des préférence qui portent sur des objets indépendants, celles ci peuvent être en conflit; il faut trouver un système de désintérêt mutuel. Ce paradoxe est connu en économie dans l'altruisme généralisé comme celui de la "galerie des glaces " ( Blanchard - Fisher, 1989).

Afin d'empêcher toute vélléité utilitariste, un voile d'ignorance est posé sur la situation des individus et les fins particulières qu'ils peuvent attendre de leurs actions. Ainsi les individus ne pourront "utiliser les circonstances sociales et naturelles à leur avantage personnel". (Rawls, p. 168). Néanmoins, les partenaires ont une connaissance générale de la société humaine qui leur permet de réfléchir à une coopération sociale juste. Dans ce but, ils connaissent la théorie économique, les affaires politiques, l'organisation sociale et la psychologie humaine. Ainsi ils passeront un contrat unanime sur cette coopération tout en recherchant l'application d'un modèle de société avec des finalités ultimes.Le principe d' équiprobabilité d’Harsanyi ne saurait donc s'appliquer et laisse place à un stricte application du principe universel kantien.

"On peut alors considérer la position originelle comme une interprétation procédurale de la conception kantienne de l'autonomie et de l'impératif catégorique dans le cadre d'une théorie empirique" ( Rawls, p. 293).

Ainsi, les partenaires arriveront aux deux principes de la justice.

-112- Deux principes de la justice et deux règles de priorité lexicale

Les principes:

- Le premier principe a trait à la liberté auquel chacun a un droit égal à condition qu'il soit compatible avec le système de libertés pour tous. Les libertés de base peuvent être les libertés politiques, d'expression de réunion, de pensée et de conscience. Dans ce cadre libéral, les droits de la personne (intégrité) et de propriété sont protégés. Mais, cette protection n'a pas forcément trait à la liberté de posséder certaines formes de propriété et la liberté de contrat au sens du " laisser faire".

- Le second principe a trait aux inégalités sociales et économiques qui doivent être:

* au plus grand bénéfice des plus désavantagés dans la limite d'un juste principe d'épargne.

* attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la jsute égalité des chances.

En d'autres termes, les inégalités sont arbitraires jusqu'à ce qu'elles contribuent raisonnablement à l'avantage de tous et sous réserve que les position set les fonctions auxquelles elles sont attachées où à partir desquelles elles puissent être atteintes, soient ouvertes à tous. A ce principe est attachée la règle du maximin, i.e du "maximum minimorum", inspiré de la décision en univers incertain. Soit à maximiser une fonction de gain (g) déterminée par une décision individuelle (d) et un contexte (c) tel que g= f( d,c). Admettons trois décisions possibles et trois contextes possibles aboutissant aux gains et pertes suivants:

C1 C0 C3

D1 -7 +8 +12

D2 -8 +7 +14

D3 +5 +6 +8

D3, compte tenu du compte tenu du contexte (c) permet de gagner le plus (et à perdre le moins) possible.

- règles de priorité ou lexicographiques.

Un ordre de priorité est établi de telle sorte que chaque principe est entièrement satisfait avant la mise en oeuvre du suivant et ainsi de suite.

La règle de priorité de la liberté fait que les libertés de base ne peuvent limitées qu'au nom de la liberté. Une réduction de la liberté n'est concevable que si elle renforce le système des libertés partagé par tous.Une seconde règle établit la priorité de la justice sur l'efficacité et le bien être.

Cette justice est composite: elle repose sur l'égalité des chances et un principe de différence sociale. Rawls ( p. 341) montre comment cette compatibilité peut être établie:

- Une inégalité des chances doit améliorer les chances de ceux qui en ont le moins.

- Un taux d'épargne particulièrement élevé doit, au total, alléger la charge de ceux qui ont à le supporter.

L'inégalité sociale doit être au service de la justice sociale . De ce point de vue, Rawls approfondit les incidences philosophiques de la théorie de Keynes: l'inégalité dans la répartition de la richesse rend possible l'accumulation rapide du capital et l'amélioration plus ou moins durable du niveau de vie pour tous. L'ordre lexicographique établi par Rawls subordonne l'utilitarisme (inhérent au principe d'efficacité et de maximisation des satisfactions) au principe de juste égalité des chances, lui même subordonné au principe de liberté.L'utilitarisme est- il effectivement subordonné ?

- 12- Premières critiques et prolongements.

- 121- Critiques du système de Rawls

La théorie de la justice aura une grande influence dans la mesure où le principe lexicographique est un moyen habile de résoudre le dilemme (dit du "café du commerce") entre liberté et justice. Le principe lexicographique était déjà largement cité ( Georgescu Roegen, "La Science économique, ses problèmes et ses difficultés). Mais son utilisation peu fréquente tant le principe de continuité est pratique. L'intégration du principe du leximin ( ordre lexicographique de redistribution du revenu minimum au revenu maximum, au contraire du leximax) sera immédiate , particulièrement dans la théorie des choix collectifs (Arrow 1973 et surtout Sen, 1970). La critique libertarienne sera tout aussi rapide ( Nozick, 1971).

Kenneth Arrow (1973) remarque que la priorité lexicographique à la liberté n'exclut en rien que le choix collectif se fasse en maximisant la somme des utilités retirées des libertés individuelles et ainsi de suite pour toutes les autres options. L'ordre lexicographique n'est pas exclusif d'un calcul utilitariste individuel (maximisant la satisfaction individuelle sur des bases purement altruistes).Beaucoup plus troublante est la confiance accordée par Rawls aux principes de la théorie des choix collectifs dans la situation originelle et sous le voile d'ignorance. La théorie du collective choice est en effet (Arrow, 1951) régie par deux principes premiers d'hédonisme et d'utilitarisme social avant les normes UPID.

La rationalité qui sous-tend les choix dans la position originelle est définie "comme capacité d'employer les moyens les plus efficaces pour atteindre les fins données" (Rawls, p. 40). En fait, il est question de "délibérations rationnelles" (p. 458),du bien comme rationalité (p.665), de choix d'être rationnels (p. 38).Ainsi la rationalité rawlsienne est mise au service de la justice: une maximisation des moyens au service de "fins ultimes" , le bien et la justice.

La critique la plus vive de la théorie de Rawls ( cf. Van Parijs, Qu'est ce qu'une société juste ?) viendra de Robert Nozick ( Anarchie, Etat et utopie) et de son paradoxe de la vedette sportive, en l’occurrence le champion de basket, Wilt Chamberlain. La "juste" distribution des revenus sera violée par le fait que les fans de W.C paient très cher pour le voir ....au nom de leur liberté initiale; Il faudrait alors revoir le principe de liberté absolue pour éviter la mise en cause du principe d'équité. Des institutions collectives viendront interférer avec le principe originel de liberté. Il vaut donc mieux s'en tenir à une conception de l' Etat ultra- minimal (cf. l'Etat gendarme de M. Friedman), gardien de l'ordre.

Une autre critique viendra des "communautariens" , en particulier l'idée que les choix initiaux viendraient d'individus "autonomes" alors même qu'il est nécessaire ( Mc Intyre) de rétablir une justice communautaire plutôt qu'une théorie libérale de la justice

D'où la réponse de Rawls dans "Justice et démocratie"1993. Le débat se déplace de l'économique au politique avec les communautariens. A la communauté des idées ( une sorte de communauté politique unifiée) s'oppose la démocratie avec pluralité des idées. L'intérêt serait de faire revenir à son tour ce débat politique sur l'économique en voyant mieux comment construire une " personne" dans le cadre économique qui permette de faire la synthèse des nombreuses constructions "dualistes". ( Harsanyi, Becker, Roemer, etc...)....

Le problème politique a trait au statut de l'Etat dans une société contractuelle.

Le statut de l'Etat et de la société politique différencie selon Catherine Audard dans son introduction l'opposition entre anglo- saxons et Européens. Ces derniers, essentiellement Français et Allemands, privilégieraient l'Etat au dessus des citoyens au nom du Bien être. L'Etat et les politiques ne sont que des citoyens au milieu des autres dans l'esprit anglo- saxon. Il existe potentiellement un utilitarisme communautaire qu'exprime bien la règle de l'utilitarisme social: la préférence sociale est impliquée par toutes les préférences individuelles.

-122- Prolongements.

- 1221- Généralisation des points de justice et envie.

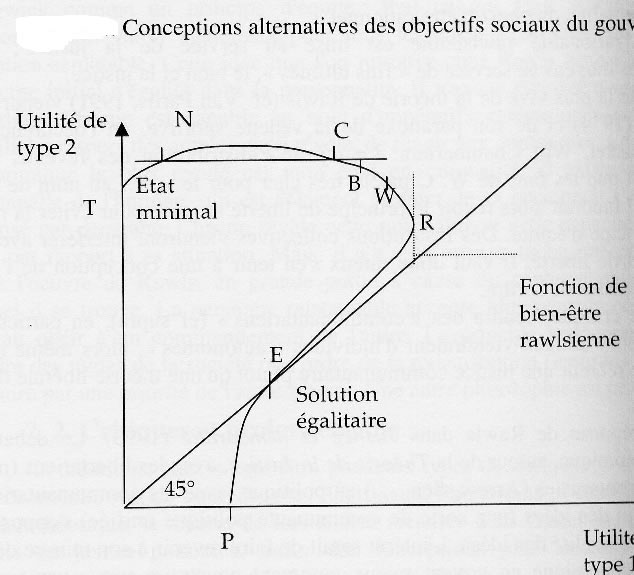

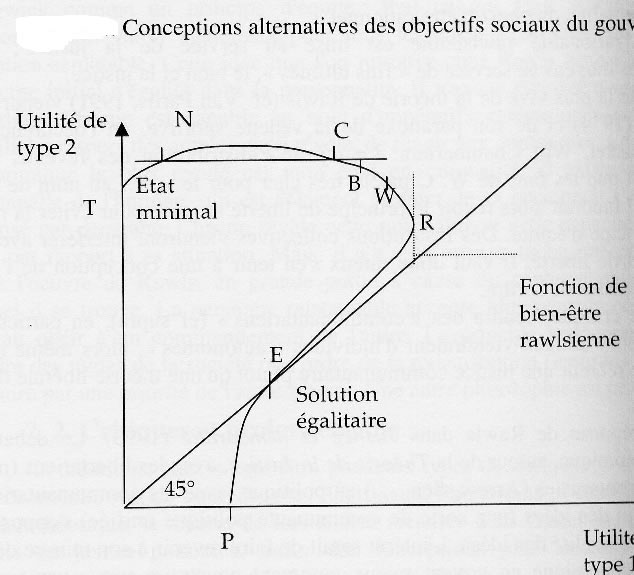

La théorie de la justice de Rawls peut être intégrée dans l'ensemble des justices possibles au moyen d'un ensemble possible des utilités de deux types d' individus, U1 et U2, délimitée par TP. (cf. Buchanan, 1976 et Atkinson et Stiglitz, Lectures on public economics). Sur cette frontière, les différentes points possibles de la justice peuvent figurer:

E: Egalitarien , point de tangence entre PT et l'axe à 45°.

R: Rawlsien, plus grande amélioration du plus mal loti (U1).

N: Nozick, Etat ultraminimal.

B: Bentham

Ce type de figure souligne ainsi la capacité d'intégration de la théorie de Rawls.

L'envie invalide la justice et une longue tradition théorique ( Tinbergen, 1953; Foley, 1967, Kolm, 1972; Varian 1974) assimile l' absence d'envie à la justice. L'idée peut être émise que dans un monde d'envieux ( s'il n' y a pas de justice) des mesures soient prises afin soit d'égaliser le bien- être des individus soit leurs ressources. Une telle idée est rejetée par Nozick car l'égalité économique ne pourra supprimer l'envie.

L'idée la plus simple de l'envie est qu 'avec deux individus i et j et une dotation donnée

Pi xj xi

L'envie n'est pas forcément négative et malveillante. Elle peut avoir des conséquences multiples soit négatives visant à réduire la dotation de l'autre soit positives en suscitant l'émulation ( Schoeck, 1995).

Kolm ( 1972) définit l'envie partielle sur plusieurs biens de telle sorte qu' avec x et y par ex.

Pi ( xj, yi) ( xi, yj)

Cette analyse peut être prolongée en précisant les variables par exemple en distinguant les ressources externes, redistribuables (x), les ressources inaliénables (y) et (z) les paramètres personnels.

On peut définir ainsi une redistribution ( équité par diminution de l'envie) en jouant sur les ressources et/ou les aptitudes. On retrouve par exemple les débats sur l'éducation ( allocations ou aptitudes). On peut encore définir un programme dual ( Feldman et Kirman, 1974) tel que l'équité soit maximisée et l' envie minimisée. La justice, comme absence d'envie est à ce prix: établir un programme de redistribution sachant que nous ne sommes pas dans un état de nature ( sans justice distributive) mais connaissons un état du droit public ( Kant ,Métaphysique Des Moeurs,) dans lequel "la société est soumise à une justice distributive".

II) - Rawls II, retour au Juste et constructivisme kantien .

La théorie de la Justice (TJ) de Rawls (1971) apporte un éclairage philosophique inégalé à la théorie économique et la complète par un principe d’équité, le leximin. Elle a profondément influencé la nouvelle éthique économique, en particulier la théorie du développement (A.Sen) ou encore les éthiques féministes (Nussbaum par exemple). De nombreuses critiques sont venues des penseurs anglo saxons, libertariens ( Nozick) sur la contrainte inhérente au leximin; puis communautariens (Taylor ou Kimlicka) sur l’universalité de la justice rawlsienne. Il en est résulté une révision kantienne de la TJ qui souligne les difficultés de la pensée " située " de Rawls avec la pensée kantienne. Le tournant kantien de 1980 et le "replâtrage" de la priorité du Juste soulignent l’ambiguïté du Juste centré sur un citoyen libre et rationnel (liberté et rationalité composant le Bien) et l’appel au Raisonnable comme volonté de coopérer.

21) Une priorité du Juste ?

La théorie de Rawls est une procédure sans fondation transcendantale (Ricoeur, SCUA, p. 268), sur une conception prédéterminée de la justice, une conviction. La théorie de Rawls affirme difficilement la priorité du Juste sur le Bien, en limitant la liberté par le politique, puis par le Raisonnable. La responsabilité de l’Autre est déduite de la liberté. Cette même priorité à la liberté, sous la forme de la " capacité " --(conatus chez Spinoza ), est au centre du programme de Sen, " développement comme liberté ".

En fait, la liberté est un cadeau empoisonné pour le citoyen qui devra justifier de son emploi et dont les autres calculeront la responsabilité pour mieux l’exclure ; la responsabilité est ainsi déduite et calculée dans une possible exclusion. La responsabilité n’est pas constitutive de la capacité et de l’imputation comme dans la tradition phénoménologique où le sujet est déjà muni de droits et obligations. Elle est résiduelle ou encore une variable secondaire issue d’un algorithme combinant liberté et politique.

L’éthique économique accorde la primauté du Bien sur le Juste, conformément à la tradition socratique. La psychologie hédoniste et la philosophie utilitariste président au choix social selon Arrow (1951,1963). L’homme est eudémoniste, choisit librement sinon calcule son bonheur et les moyens d’y accéder. La notion de droit qui traduit cette liberté est fondamentale : tout homme a des droits dont les obligations sont déduites. Le Juste est un moyen d’accéder au Bien, à condition qu’il n’en résulte pas des contraintes préalables. Ainsi l’obligation peut être un mal (Bentham)….l’utilitarisme est bien une forme d’eudémonisme, l’homme est au centre du monde. Le Bien est la vie bonne, il n’est pas alternatif au Mal ; il répond au désir (cf. l’éthique de la joie), dimension réduite en économie au besoin. La charité ou la solidarité sont la conséquence de mon libre calcul sur les caractéristiques ou les " types " des autres.

Les droits et la liberté jouent un rôle écrasant autant dans la théorie de la justice de Rawls que dans l'éthique du développement de Sen. La liberté devient pour le prétendu citoyen, un prétexte à l’exclusion ; le déni de toute obligation de solidarité à son égard.Les obligations et la responsabilité sont en arrière plan par rapport aux droits. Une éthique de la vie bonne fondée sur la liberté et le droit prime sur l’éthique du Juste.. Le droit avant l’obligation…Cet eudémonisme premier est remis en cause par le retour au Juste, à ‘’l’obéissance inconditionnelle à la Loi. " . La Loi désignant les formes (politiques, sociétales, religieuses, etc…) des droits et des obligations que chaque personne internalise en s’auto-contraignant.

Face à un monde gouverné par la Loi, le projet rawlsien est une utopie, qui chez certains disciples, devient normative. Les " biens premiers " , droits, ou les " capacités humaines centrales " sont alors listés (Rawls, Nussbaum,). Mais ce classement est subjectif et peu justifiable. Rawls liste (TJ,93), les droits les libertés, les revenus, la richesse,, le respect de soi même. Nussbaum, insiste sur l’intégrité du corps, les émotions, le respect d’ autres espèces, le jeu et le rire….. Ces listes sont très différentes des priorités de Ricoeur en matière de capacités, la capacité à s’imputer une responsabilité, à l’estime et au respect de soi. Les capacités ont trait au sujet éthique et moral. Mais, faut-il nier la responsabilité qui , par exemple, est fixée par la Loi pour des milliards de personnes

Rawls affirme une priorité du Juste, en fait il énonce la priorité d’un Bien dans la "justice comme équité" sans reconnaître la priorité de la Loi, sinon quelques limites "acceptables " du mode de vie, partagées par des "personnes libres et égales ". En fait le Bien connaît les limites du bien…..donc la justice sur des bases rationnelles, le Bien étant rationalité.

Les critiques du vieux continent reprochent au contraire l’absence de responsabilité ( et donc du principe de liberté de s’autocontraindre) et le fait que cette justice est " située ", en étant prisonnière des civil rights. Le cadre relatif de Rawls, selon Derrida, tient dans l’altruisme grec calculateur ; son citoyen , très éloigné de l’altruisme talmudique et à la responsabilité infinie ( Lévinas, Jonas). Plus grave, la responsabilité calculée du citoyen libre, garantie par le ministère de l’ EOP aboutit au fichier central…La liberté débouche sur le pire, le fichage des caractéristiques. Une critique plus gobale montre l’hétérogénéité du schéma, jouant sur plusieurs registres : anti et pro- utilitariste..

Malgré de nouveaux concepts, notamment la " capability " , la théorie du développement de A. Sen relève des critiques déjà effectuées à Rawls : libéralisme utopique et faiblement responsable. La capacité et les concepts de fragilité ou encore de vulnérabilité échappent du cadre phénoménologique ; le sujet est muni de D/O potentiels en entrant dans la vie réelle.

22)- Une utopie…normative.

Les philosophies annoncées sont normatives : biens premiers ou capacités fondamentales, centrales……L’idée de l’utilitarisme est de libérer la philosophie du contexte religieux et plus généralement de la Loi. L’hédonisme est le culte du plaisir, même si Arrow le réduit à l’utilisation du foncteur R ( est préféré ou est indifférent, ou encore est au moins autant préféré à )

L’utilitarisme et l’hédonisme sont constitutifs de l’économie ; ils n’arrivent pas à détacher l’agent économique de ses contraintes morales ; à leur tour ces théories de la justice ne peuvent se détacher du contexte utilitariste. Il en résulte des théories très hétérogènes.

L' éthique utilitariste est une conception radicale de la personne et de la société économiques dans le contexte du XIX ème siècle à la suite d'un processus de désaliénation entamé au XVI éme et XVII éme siècles. La tolérance religieuse en est une des racines les plus profondes et aboutit à une utopie du Bien. La réflexion économique croit s'affranchir de la morale et s' appuyer sur le seul calcul des avantages et désavantages pour la richesse de l'individu et de la nation , bref selon son utilité économique. La morale est l'objet d'un calcul individuel, d'une "arithmétique", elle est la servante de la rationalité économique. Cette calcumania influence aujourd'hui la théorie économique, par exemple de la responsabilité.

L’utilitarisme est-il l’élément important ou est-ce la primauté du bien sur le juste ? La référence incessante au choix social implique l’utilitarisme et l’hédonisme.

La référence à la vie bonne est excessive quand elle oublie les contraintes éthiques ; celles-ci sont d’ordre universel : religieuses, morales, politiques, économiques, ludiques etc. Elles sont évidentes dans des religions révélées où les commandements sont premiers : Islam, Religion Juive, Chrétienté…. Les contraintes y sont exorbitantes, assorties de menaces explicites. Certaines morales (bouddhisme, confucianisme….) relèvent plutôt de l’autocontrainte. Les contraintes relèvent par ailleurs de l’Etat, quand il réglemente la vie familiale, des autorités culturelles, ludiques, etc…

Bref l’individu de l’espèce humaine est inséré dans des structures préexistantes, hiérarchisées et contraignantes. Les contraintes correspondantes sont adaptées et internalisées : elles jouent sur les variables économiques : revenu, travail, épargne, dépenses….de façon mécanique….

L’obéissance à la Loi est première avant la vie bonne, la libre disposition de sa vie est seconde. Comment interpréter cette priorité ? Soit sous une forme lexicographique et donc séquentielle, soit sous la forme d’un seuil préalable.

Obéir à la Loi se manifeste sous la forme d’une responsabilité, faite de droits et d’obligations potentiels et effectifs. L’adaptation de ces contraintes en vue d’une vie bonne, s’effectue dans un deuxième temps, sous la contrainte de la Loi.

La primauté du Bien relève d’une société débarrassée de la Loi, sous ses formes autoproclamées ( et donc universelles) ou sous ses formes institutionnelles. Elle est une utopie que dément le comportement " vertueux " des dirigeants de grands pays et des charges croissantes dans la vie familiale.. La liberté est sociale, sous la condition d’accepter en priorité la loi. Elle est au service de la loi. Ces charges se manifestent par l’importance de la coexistence familiale, des transferts inter- vivos et de la sollicitude.

23) Les difficultés d’une "social- démocratie " philosophique.

L’agent économique est hétéronome dès sa définition ; il est mu par l’intérêt personnel dans un cadre hédoniste et utilitariste (Arrow, 1951,1963) ; il est un individu hétéronome , non une personne autonome.

2) Le citoyen rawlsien croit à l’éthique de la discussion, au contrat social sur des options de société ; ceci est une impossibilité en économie (Arrow,ibid). Le fait de retenir le cadre du choix social de la part de Rawls implique une démarche utilitariste , contraire à sa volonté de s’en démarquer. Le choix social est un exercice sur l'utilitarisme social.

3) L’anthropologie de Rawls est celle du citoyen délibératif, elle est éloignée de l’anthropologie kantienne de la personne. Influence du contexte identitaire anglo- saxon ,la personne faite de caractéristiques et non la personne responsable devant la loi universelle de Kant.

4) L’anthropologie de Rawls attribue une place résiduelle à la responsabilité, sa reconstruction kantienne est incomplète en ne tenant compte que d’une "rationalité raisonnable ".

5) Elle n’accepte pas la libre contrainte dans une société faite d’obligations, elle refuse un cadre phénoménologique. La société de Rawls est une société de droits civils. Elle n’accepte pas le préalable de l’obligation. Elle est déséquilibrée.

6) La justice de Rawls accepte le cadre de la société de nature en utilisant le principe de la théorie des jeux ; elle résout ainsi de façon triviale le problème de la redistribution par un maximin/ minimax. Mais celui ci rejoint l’inefficacité de l’allocation ciblée ; on connaît le paradoxe du dollar marginal d’aide : le plus petit sacrifice du plus pauvre des riches aboutit au plus grand avantage du plus riche des pauvres en l’aidant à franchir la ligne des pauvreté !

La critique de Ricoeur est tout a fait fondée ( SMCA,p.261), comment établir la catégorie des plus pauvres des pauvres ? Et de même la liberté qui fonde les inégalités ?

7) Le citoyen est libre et donc responsable ; sa responsabilité peut être calculée en fonction de l’usage qu’il a fait de sa liberté, compte tenu de sa situation de départ ; ce calcul implique un fichage au sein du ministère des EOP ; Rawls conduit à Orwell et nous rappelle via Roemer, les fichiers centraux. Le citoyen est dans ce cadre calculateur la future victime des talibans de la liberté.Certes, l’autonomie de la personne le conduit à plus de vulnérabilité, mais cette fois la liberté devient une capacité négative, un prétexte à sanction.

8) La liste des droits premiers inclut la "responsabilité par rapport à ses intérêts", mais non la responsabilité par rapport aux autres.

9) Les droits dans la théorie de Rawls et Sen sont affirmés prioritairement aux obligations, sinon séparés ; or dans de nombreuses sociétés, la personne ne mérite des droits et des capacités qu’en fonction de son accomplissement des obligations. Ainsi le droit d’utiliser les ressources et plus généralement de vivre dans une communauté, ne valent que par rapport à la

satisfaction d’obligations. La liberté individuelle ne vaut qu’après avoir accompli les obligations communautaires.

10) La théorie de l’interaction sociale, en particulier la socioéconomie de Talcott Pearsons nous rappelle que l’homme vit dans des groupes et des structures, préexistantes et contraignantes. Dans la phénoménologie, il est immergé dans un monde et affirme sa responsabilité, en fait sa " capacité ".

La philosophie économique depuis Rawls affirme fortement les droits et la liberté des citoyens dans la recherche d'un consensus sur une société juste. Cette philosophie a profondément influencé l'éthique économique d'Amartya Sen et sa théorie des capacités.

Cette conception du citoyen ou de l’individu postule les droits et s'appuie de façon déséquilibrée sur l'application des droits à l'économie sous la forme des capacités ; or la satisfaction des obligations accompagne sinon conditionne les droits, les entitlements et plus encore les capacités.

Les capacités n'existent pas, notamment dans le cas des économies de pauvreté, sans satisfaction d'obligations préalables ;

Admettons une situation de privation (par exemple la famine qui en zone rurale qui implique l'aide des ressortissants urbains), il en résulte une demande d'aide. Cette aide peut apporter de nouvelles capacités, mais reste subordonnée à l'accomplissement de mes obligations vis à vis de mes interlocuteurs.

Il est évident que mes droits et mes obligations dépendent de ma sociabilité ; une grande partie de ma capacité est sociale et dépend des rapports sociaux. , notamment de mes droits à et mes droits sur les autres.

Traduits en économie, les actes fondamentaux (propriété, production, consommation, investir etc…), sont "permis" par la société. Il en est de même pour les ressources élémentaires. Dans une économie pauvre, par exemple, ma survie dépend des transferts entre vivants et des activités informelles et donc de ma situation sociale : de l'état de mes D/O compte tenu de mon altruisme et de celui des autres.

Il existe donc une soutenabilité sociale des capacités avec des limites et des effets de seuil qui dépendent de la configuration de l'édifice social de chacun.

11) Un keynésianisme social-démocrate.

L'inégalité sociale doit être au service de la justice sociale . De ce point de vue, Rawls approfondit les incidences philosophiques de la théorie de Keynes: l'inégalité dans la répartition de la richesse rend possible l'accumulation rapide du capital et l'amélioration plus ou moins durable du niveau de vie pour tous.

12) Exclusion ?

Selon Sidgwick, dans une société d'utilitaristes éclairés, la satisfaction de n'importe quel individu doit être prise en compte. Mais Rawls, afin de critiquer cet utilitarisme social, remarque que n'importe quel individu, même le plus déraisonnable, peut ainsi détenir un pouvoir implicite de veto. Mais s'il faut exclure, comment respecter la liberté ?

13) Un postulat de nomenclature.

La justice est faite de biens sociaux premiers dont Rawls fait la nomenclature:droits, libertés, possibilités, revenus, richesse, avec une place centrale au respect de soi-même. Comment justifier une telle nomenclature et éviter d'autres postulats ? Une abondante littérature (Sen ; Nussbaum) critique et prolonge cette liste.

24) La personne de Rawls II.

Un changement de langage s'effectue après 1971: à la priorité du juste sur le bien, se juxtapose celle du raisonnable ( la capacité de s'abstraire de ses intérêts) sur le rationnel ( au sens de la théorie néo classique). On voit ainsi une nouvelle version de l' agent économique dual. Le langage change au niveau de l'objet de l'anthropologie: une personne et non plus un individu ou agent. " Les membres de la société sont conçus non seulement comme des individus rationnels mais comme des personnes morales qui "peuvent coopérer en vue de l'avantage mutuel". La construction de cette personne s' inscrit explicitement dans un cadre kantien, notamment dans la conférence (chapitre 2): "Kantian constructivism in moral theory". Le constructivisme rejette l'existence de faits moraux indépendants et antérieurs et donc une hétéronomie a priori des règles.

La personne est construite selon des hypothèses ; elle ne correspond pas à une réalité ou prétendue telle. Dans la tradition économique de la co-ordinalité( Arrow, 1963; Suppes, 1966; Kolm, 1972), Rawls (1982, Social unity and primary goods) construit une des premières théories économiques de la personne. Admettons un vecteur v , incluant tout ce qui affecte la satisfaction totale de quelqu'un; on peut décomposer ce vecteur en deux vecteurs, y et x. Le vecteur y inclut toutes les caractéristiques d'une personne qui pourraient affecter les comparaisons interpersonnelles: dotations et capacités naturelles, aptitude à discriminer, désirs et préférences selon des finalités données. Le vecteur x est une liste de choses qui décrivent les "circonstances" d'une personne dans leurs aspects matériels ( biens, propriétés,..) et sociaux ( droits, libertés, opportunités). Selon Rawls " l'idée est que les entrées dans le vecteur y caractérisent la personne"

Avec w le bien être qui prend en compte la "situation totale d'une personne" et une fonction d'utilité u, Rawls pose cette fonction :

w = u ( x, y)

La fonction u est plus large que celle ayant trait aux biens premiers d’un " citoyen " ou d’un " individu " dont la fonction est

G = f ( x i , p)

xi désigne les biens premiers d’une personne i ; p, les caractéristiques des personnes morales qui coopérent au projet de société, ces caractéristiques étant données par définition ( les personnes acceptant de coopérer sur un projet de société).

Rawls reprend Arrow à plusieurs reprises sur son interprétation de Kant (voir p.181 U and Beyond p.181) distinguant nettement l’individu de la personne. Arrow ne voit pas le concept kantien de " free and equal persons "….. Il voit en fait l’ " impératif " kantien dont il fait un standard qui court dans l’analyse économique. De façon similaire Sen est piégé par son interprétation de Rawls, en voulant prouver ( Rights and Capabilities, RVD p. 320) que la théorie rawlsienne des biens premiers est une théorie des capacités.

La transcendance est la caractéristique propre à la personne. Elle est esquivée par la théorie de Smith du spectateur impartial, notamment chez Sen et ne peut fonder une anthropologie.

25)- Kant redécouvert en économie par l'intermédiaire de Rawls

L'anthropologie kantienne développe la " sociabilité insociable " de l'homme (terme que l'on retrouve chez Levinas) qui, par exemple, pour être digne de l'amitié, doit savoir en garder les secrets. Ainsi l'homme révèle dans ce contexte ses qualités et ses défauts.

Principale qualité, l'amour (" aime ton prochain comme toi-même ") est fait de bienveillance, de reconnaissance, de sympathie. La bienveillance est la satisfaction que l'on prend au bonheur (bien-être) des autres. La bienveillance ne coûte rien tant qu'elle n'est pas mise en œuvre par la bienfaisance. La reconnaissance consiste à honorer son bienfaiteur, ne serait-ce qu’en pensée (gratitude). La sympathie consiste à prendre part à la joie et à la peine d'autrui. A cet amour s'oppose la misanthropie faite d'envie, d'ingratitude ou encore de joie devant la peine d'autrui. L'envie est un " penchant à percevoir avec douleur le bonheur des autres quand bien même le sien ne subit nulle atteinte ". (Kant, Métaphysique des Moeurs). L'envie nous fait apprécier notre bonheur par comparaison avec le bonheur d'autrui quitte à succomber à la soif d'honneurs, la domination, la cupidité.

Sur des bases kantiennes, Rawls construit une théorie de la personne morale, raisonnable, rationnelle et complètement autonome. Elle détient des facultés morales, un sens de la justice et une aptitude rationnelle à former, réviser et défendre rationnellement une conception du bien au nom des intérêts supérieurs. Le langage change au niveau de l'objet de l'anthropologie qui construit hypothétiquement une personne et non plus un individu ou agent. Les membres de la société sont conçus non seulement comme des individus rationnels, mais comme des personnes morales qui " peuvent coopérer en vue de l'avantage mutuel ". La construction de cette personne s’inscrit explicitement dans un cadre kantien. Le constructivisme rejette l'existence de faits moraux indépendants et antérieurs et donc une hétéronomie a priori des règles. On affirme au contraire le principe d'autonomie rationnelle des partenaires dans la société originelle, la priorité de la liberté sur l’équité. Dans le cadre rawlsien, la rationalité qui intervient dans la construction de la société est " à mettre en parallèle avec la notion kantienne d'un impératif hypothétique ". Les membres de la société bien ordonnée sont des " personnes morales, libres et égales et ils se considèrent eux-mêmes et les autres comme tels dans leurs relations politiques et sociales " (Rawls, 1971). Cette société est faite de personnes rationnellement autonomes et soumises à des conditions raisonnables qui parviennent à un accord sur des principes publics de justice.

Le principe premier de Kant, l'impératif catégorique, est interprété depuis Sidgwick comme un principe d'équité : tout ce qui vaut moralement pour une personne doit valoir également pour tous les êtres semblables qui sont dans une situation semblable. Cette idée, que l'on retrouve chez Rawls, trouve sa force dans le principe initial d'égalité dans la personnalité. Il n'existe pas d'être supérieur et d'être inférieur. Chacun est capable au nom d’impératifs catégoriques (survie, solidarité familiale, respect des autres), qu’il révèle, de réagir aux contraintes. La personne la plus économiquement sous-développée est mon égale en rationalité. Il existe une universalité rationnelle de l'homme, qui est l'élément premier de sa personnalité et qui ne lui est imposée par personne. Chacun révèle cette rationalité et cette capacité à réfléchir et à agir par rapport à sa situation. Mais, il n'y a en aucune façon une priorité de l'Autre dans l'œuvre de Rawls, en grande partie à cause du contexte philosophique dans lequel il se trouve. La personne raisonnable accepte librement de coopérer, mais ne saurait obéir à un commandement de l'Autre. Le principe lexicographique joue sur l'ordre des règles de la société ou l'ordre de la redistribution (leximin) ; il ne saurait se traduire par une priorité de l'Autre sur soi. Une autre philosophie est nécessaire.

Bibliographie

Arrow,K.J. (1951, Social Choice and Individual Values , Wiley,New York,1951.

Arrow,K.J. (1963), Social Choice and Individual Values ,2nd edition,Cowles Foundation for Research in Economics ,Yale University Press,1963.

Arrow, K.J. (1967), "Values and Collective Decision Making" in Philosophy, Politics, and Society .Oxford. Blackwell.1967.

Arrow,K.J. (1973,a) "Some ordinalist utilitarian notes on Rawl's theory of justice". Journal of Philosophy .

Arrow,K.J. (1973,b), "Rawl's principe of just saving", Swedish Journal of Economics ,75.

Arrow,K.J. (1984: "Social Choice and Justice". Collected Papers of K.J.Arrow . Oxford, Basic & Blackwell.

Kant,E. (1785), Fondements de la méthaphysique des moeurs, Paris: Delagrave (1989).

Kant,E.(1788) : Critique de la raison pratique , Paris: Gallimard (1985).

Kant,E.(1798) : Anthropologie du point de vue pragmatique , Paris: Vrin, 1988.

Kelsen, H. (1953) Théorie pure du droit , reeditn 1988, Neuchatel: editions de la Baconnière.

Mahieu,F.R. (1986),"Pour une formalisation déontique des conditions éthiques en théorie économique des choix collectifs." Economie 1986. (Université de Perpignan).

Mahieu,F.R.(1989)Logique déductive et théorie économique, Paris.PUSAF/L'Harmattan.

Mahieu,F.R.(1991,Dictature et expression des normes dans la théorie des choix collectifs." Revue Economique , Vol.42,N°3,Mai pp.459- 468

Mishan,E.J.(1981),Introduction to normative economics , Oxford U.Press.

Munzer,S. R. (1990) , A Theory of Property , Cambridge Studies in Philosophy and law, CUP: 1990.

Quine,W.V.O. (1972),Méthodes de logique ,Paris,Armand Colin, Coll. U.

Rawls, J. (1955) ,Two concepts of rules", Philosophical Review , Janvier, pp. 3-32.

Rawls,J. (1971), A theory of justice ,Oxford University Press.

Sen,A.K.(1970) Collective choice and social welfare ,Advanced text books in economics. North Holland,reedit.1979.

Sen,A.K.(1986) "Social choice theory", Handbook of mathematical economics ,vol.III, edit.by K.J.Arrow, and M.D.Intriligator,Elsevier Science Publishers, North Holland.

Sidgwick,H.(1907), The method of ethics ,réédition Hackett Publishing Co (1981),Rawls edit. Indianapolis/Cambridge.

Sugden ,R.( 1986)The Economics of Rights, Cooperation, and Welfare , Oxford:Basil and Blackwell.