Los Angeles, ville du futur

Le seul tissu de la ville est celui des autoroutes, spectacle inouï

de ces milliers de voitures circulant à une vitesse égale,

dans les deux sens, ne revenant de nulle part, n'allant nulle part: immense

acte collectif, rouler sans cesse, sans agressivité. Il n'y a pas

de verticalité à Los Angeles, il n'y a pas de collecti-vité,

pas de centre ni de monuments: un espace fantastique, une succession de

toutes les fonctions éparses, puissance de la pure étendue

celle qu'on retrouve dans les déserts.

D'après Jean Baudrillard,

Amérique,Grasset, 1986.

Il suffit d'évoquer l'âge d'or du cinéma hollywoodien

des années 30 et les livres de Scott Fitzgerald et de Nathanael West

pour retrouver un Los Angeles mythique. La conclusion du roman satirique

de West, The Day of the Locust, comporte une scène mémorable:

dans Broadway, une des principales artères de Downtown Los Angeles,

devant un des grands cinémas de la ville, des milliers de fans attendent

l'arrivée des vedettes à l'occasion d'une première.

L'immense foule, débordée, devient menaçante; des bagarres

éclatent, des spectateurs perdent pied, des badauds meurent piétinés.

West, en imaginant cette tragédie dérisoire et parfaitement

évitable, avait pour but de stigmatiser l'hystérie collective

suscitée par le star system hollywoodien; mais aujourd'hui, nous

en retenons surtout le fait qu'à cette époque, des centaines

de milliers d'Angelinos fréquentaient Downtown LA, toutes ethnies

confondues, alors qu'aujourd'hui, selon Robert Harris, titulaire de la chaire

d'architecture à USC (University of Southern California) « rares

sont les Angelinos qui savent même qu'il existe un centre-ville, un

Downtown LA ».

Ceux qui le savent y vont peu, et pour cause : Broadway, comme Main Street

et Hollywood Avenue, ses deux rues parallèles, fait aujourd'hui partie

d'un ghetto mexicain (« Chicano ») à l'abandon. On y parle

exclusivement espagnol. Les grands magasins- que fréquentaient les

stars sont fermés depuis longtemps; les cinémas à mille

cinq cents places où se déroulaient les premières sont

ou fermés, ou détruits, ou devenus lieux de réunion

de précheurs de sectes diverses (les rares cinémas qui survivent

ne montrent que des films X espagnols). A quelques centaines de mètres

de là se trouve San Pedro Street et son Skid Row avoisinant,

et le centre de contrôle des pauvres (Poverty Containment' Center

(1)) géré par l'archevêché autour duquel

gravitent environ 20 000 sans-abri et inemployables de toutes sortes - drogués,

alcooliques, malade mentaux ou simplement clochards avec leurs inévitable

caddies de supermarché, soit une bonne proportion de 75 000 sans-abri

recensés par le comté de Los Angeles. On se croirait dans

quelque bas-fond d'une grande ville africaine en proie à une crise

profonde, mais sans la moindre trace de cette gaieté, de cet amour

de la vie, de cette volonté de surmonter les épreuves les

plus dures qui caractérisent les taudis africains.

Bizarrement, à un kilomètre à peine de ce downtown

dont les habitants n'ont, pour la plupart, aucun espoir d'en sortir, se

dresse un vaste quartier d'affaires, neuf et pimpant, luxueusement aménagé,

avec gratte-ciel dernier cri, restaurants, magasins et hôtels de luxe.

Cette rénovation d'une petite portion de Downtown LA, due largement

à des capitaux japonais, est clairement visible du Skid Row:

on pourrait y accéder, à pied, en quelques minutes à

peine. Mais il s'agit de deux mondes à part, d'un phénomène

dont Guskind s'est sans doute inspiré pour son article dans le

National journal.

Car l'accès à ce quartier d'affaires rénové

est en fait difficile, tout au moins pour ceux qui n'ont aucune raison valable

de s'y trouver : escaliers mécaniques et couloirs piétonniers

extérieurs réservés, parkings à carte et immeubles

sévèrement gardés protègent cette zone urbaine

de l'invasion toute théorique d'habitants du Skid Row pourtant

tout proche; les contraintes sont, bien sûr, pour la plupart invisibles,

l'interdiction toute relative: taxis et voitures y ont libre accès,

l'exclusion est indirecte, économique (le parking coûte relativement

cher). Mais les architectes responsables de ce nouvel ensemble) la Financial

City of Los Angeles dont l'importance financière est à peu

près égale à celle de la Cité de Londres, reconnaissent

que les questions de sécurité y ont été prioritaires.

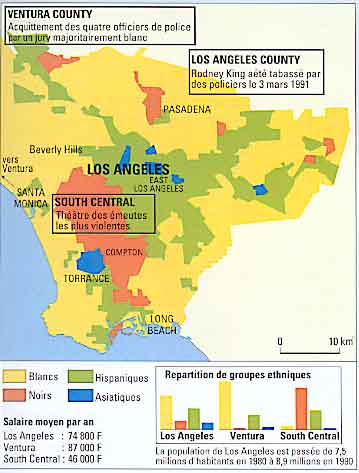

Les techniques employées ont d'ailleurs fait leurs preuves: en avril

1992, au moment des émeutes provoquées par l'acquittement

des policiers accusés d'avoir tabassé Rodney King, la Cité

financière - malgré son aspect presque provocateur pour les

habitants si proches du Skid Row, du Poverty Containment Center de la ville

et de MacArthur Park (2) - n'a subi aucun dégât. Le déclenchement

de divers systèmes de sécurité l'ayant transformé

en forteresse inaccessible dès le début de l'émeute,

les habitants de la zone de Los Angeles, contournant cette partie fortifiée

de Downtown LA, ont déferlé dans les rues plus lointaines,

dans les quartiers à population majoritairement coréenne ou

de moyenne bourgeoisie, et ce sont ces quartiers-là, pillés

et incendiés, qui ont le plus souffert.

Autre « centre » du « comté de Los Angeles »

exceptionnellement protégé : le complexe commercial City-Walk,

prolongement des studios Universal à l'autre bout de la ville, un

ensemble de rues piétonnières (restaurants, magasins, cinémas)

au slogan publicitaire particulièrement évocateur: «

Urban Thrills Without The Ills » (littéralement, « Frissons

urbains sans effets pernicieux »). Là encore, l'exclusion est

indirecte mais efficace : parkings obligatoires et relativement chers (il

n'y a pas de transports en commun et, pour y accéder à pied,

il faut compter quinze minutes de marche le long d'un chemin en forte pente),

gardes armés en évidence, installations clairement conçues

pour une clientèle aisée, y compris les nombreux touristes

attirés par Los Angeles mais peu enclins à s'aventurer dans

la vraie ville.

Son inventeur, l'architecte John Jerde, dit l'avoir conçu en tant

que vision platonique d'un Los Angeles idéal, laissant libre cours

à son imagination pour ériger « la ville que Los Angeles

n'a jamais eue ». Spécialiste en shopping malls dans le monde

entier, responsable du premier concept (finalement refusé bien que

de qualité supérieure) d'Euro-Disneyland, jerde a réalisé,

avec CityWalk, un microcosme de Los Angeles, mais un microcosme totalement

aseptisé, donc acceptable pour les touristes les plus craintifs.

C'est la notion de Disneyland, appliquée cette fois non à

un ensemble de loisirs inspiré des créatures mythiques inventées

par Disney, mais à la cité de Los Angeles elle-même.

On y retrouve des évocations discrètes du vieux Los Angeles

disparu, des rappels passés et présents de l'architecture

« typique » de Santa Monica, de Venice, de Sunset Boulevard et

même de Broadway, mais sans surprises, sans voitures, sans faune humaine,

sans le moindre désordre (caractéristique de toute vraie ville)

- bref, City-Walk est à Los Angeles ce que Disneyland est à

l'Amérique réelle. Mike Davis, professeur de théorie

urbaine à Son inventeur, l'architecte John Jerde, dit l'avoir conçu

en tant que vision platonique d'un Los Angeles idéal, laissant libre

cours à son imagination pour ériger « la ville que Los

Angeles n'a jamais eue ». Spécialiste en shopping malls dans

le monde entier, responsable du premier concept (finalement refusé

bien que de qualité supérieure) d'Euro-Disneyland, jerde a

réalisé, avec CityWalk, un microcosme de Los Angeles, mais

un microcosme totalement aseptisé, donc acceptable pour les touristes

les plus craintifs.

C'est la notion de Disneyland, appliquée cette fois non à

un ensemble de loisirs inspiré des créatures mythiques inventées

par Disney, mais à la cité de Los Angeles elle-même.

On y retrouve des évocations discrètes du vieux Los Angeles

disparu, des rappels passés et présents de l'architecture

« typique » de Santa Monica, de Venice, de Sunset Boulevard et

même de Broadway, mais sans surprises, sans voitures, sans faune humaine,

sans le moindre désordre (caractéristique de toute vraie ville)

- bref, City-Walk est à Los Angeles ce que Disneyland est à

l'Amérique réelle. Mike Davis, professeur de théorie

urbaine à la South California Institute of Architecture, note d'ailleurs

avec ironie qu'« au début du siècle, là où

se dresse aujourd'hui le parc de Disneyland, il y avait des orangeraies

que les gens venaient contempler. Aujourd'hui, Disneyland nous donne une

vision de ce paysage qui n'existe plus parce que détruit par Disneland

qui s'y est substitué et y occupe maintenant ce même terrain

». L'analogie vaut pour CityWalk, copie conforme miniaturisée

et aseptisée d'une ville idéale qui n'a jamais vraiment existé,

sauf dans l'imagination de son créateur.

Les critiques reprochent à Jerde d'avoir délibérément

exclu de CityWalk tout ce qui pourrait nuire au commerce - les pauvres,

les clochards, tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire leur shopping

dans des boutiques luxueuses - bref, d'avoir exclu de cette « cité

» factice tout ce qui fait le charme et l'imprévu d'une cité

authentique - et c'est un fait qu'il se dégage de cette succession

de magasins et de restaurants terriblement kitsch un relent de Dysneyland,

mais aussi un côté "boutiques hors taxes" factice

et ennuyeux.

(...)

CityWalk en fait, n'est qu'une des nombreuses manifestations d'un boom

immobilier d'un genre analogue, mais beaucoup plus répandu: la construction

de banlieues, voire de petites villes, entièrement murées

et hermétiquement closes, véritables villes bunkers comprenant

écoles privées, magasins mais aussi clubs sportifs, dentistes,

médecins et même terrains de golf - le but, pour les acquéreurs

de propriétés à l'intérieur de ces enceintes

discrètement fortifiées, étant d'évoluer au

sein d'un monde en parfaite sécurité. Alors que de tels ensembles

étaientjadis relativement rares (Malibu Beach, La Brea Park) et destinés

surtout à des milliardaires, ce phénomène se généralise

aujourd'hui à travers l'ensemble des États-Unis.

A l'entrée de ces enclaves, qu'elles soient en Californie, dans les

lointaines banlieues de Detroit ou dans le New jersey, aucune voiture étrangère

ne peut pénétrer au-delà d'une barrière et d'un

poste de garde sans que le visiteur décline son identité et

le but de sa visite. Les étrangers ne pouvant fournir d'explications

suffisantes se voient impitoyablement refoulés. Des patrouilles armées

(également privées) assurent une sécurité interne

constante.

On y voit les prémices d'un style de vie nouveau, d'où la

cité proprement dite serait exclue, ou réduite à un

lieu de passage, à des heures de bureau vécues à l'intérieur

d'une enceinte spécialement aménagée (Renaissance Center

à Detroit, Financial City à Los Angeles) - lieu qu'on quittera

le plus rapidement possible en fin de journée pour retrouver son

propre bunker dans un cadre rural, auprès de gens de son propre milieu.

Les ressortissants privilégiés des bunkervilles et des zones

urbaines fortifiées éviteront ainsi, la vie durant, tout contact

étranger, tout côtoiement d'une foule par définition

menaçante. Il n'y aura aucune surprise désagréable,

aucun imprévu possible, et on se félicitera de son style de

vie en lisant régulièrement, dans la presse, les comptes rendus

des faits divers sanglants se déroulant ailleurs, dans les downtowns

à l'abandon...

Mais le prix à payer est lourd, les inconvénients majeurs.

Pour Mike Davis, adversaire acharné de ces bunkervilles, ces villes-Frankenstein

où tout est subordonné au profit - la seule préoccupation

de ses occupants étant de maintenir, par tous les moyens, la valeur

immobilière de leurs investissements - sont des villes mortes, totalement

stériles et artificielles.

Y vivre entraîne des conséquences psychologiques inattendues:

la mentalité des résidents de ces bunkervilles se différencie

très vite de celle des citadins. On peut la résumer ainsi:

« Notre responsabilité s'arrête ici, derrière nos

murs fortifiés. La cité et ses problèmes, c'est-à-dire

les problèmes de l'ensemble de la société américaine,

ne sont plus les nôtres. Nous ne sommes plus concernés. »

La sécurité totale, mais en fin de compte factice, de ce genre

d'existence (car le monde extérieur continue d'être, qu'on

le veuille ou non) rendra les résidents des bunkervilles de moins

en moins aptes à surmonter des crises de toutes sortes: il en résultera

une perte de sang-froid, un sentiment de panique suscité par le moindre

imprévu, et une peur obsessionnelle de l'étranger, considéré

comme « colporteur de la violence ».

Tout cela conduit Charles Murray, socilologue très écouté

et ancien conseiller (pour les questions sociales) successivement de Nixon,

Reagan et Bush, donc peu suspect de gauchisme, à adresser une mise

en garde sévère à ses compatriotes. L'Amérique,

écrit-il dans "Losing Ground" (3) en choisissant

ainsi de se fractionner en petits groupes sociaux entièrement cloisonnés,

est en train de se balkaniser sans s'en rendre compte: «Nous sommes

en train de nous transformer en une véritable société

de castes, avec cloisonnement social rigide entre les riches et les autres...

J'essaye d'imaginer ce qui se passera quand les 10 ou 20 % de la population

auront suffisamment de revenus pour faire à leur tour ce que la minuscule

fraction richissime du pays a toujours pu faire, c'est-à-dire ignorer

les contraintes des institutions sociales qu'ils estiment leur être

défavorables. Ceux qui se disent de gauche protestent depuis des

années que les riches ont un pouvoir démesuré. je leur

dis qu'ils n'ont encore rien vu. »

Sa conclusion : le jour viendra où « les villes seront perçues

comme des endroits condamnés ou, au mieux, l'équivalent de

ces réserves indiennes, vis-à-vis desquelles les nouvelles

castes dirigeantes (demeurant dans des bunkervilles) déclineront

toute responsabilité ».

1. Containment implique aussi la notion de refoulement

2. Lieu à haut risque et domaine privilégié des gangs,

où la police ne

s'aventure que rarement.

3. Basic Books, New York 1984