|

LES ORIGINES DE

L'EGYPTE LES ORIGINES DE

L'EGYPTE

Quand

se met en place la civilisation pharaonique, telle qu’elle

nous apparaît à travers textes et monuments grandioses,

l’Égypte a déjà un long passé. Car si l’histoire des

premiers Pharaons remonte au début du IIIe millénaire, les

racines de leur histoire plongent dans un passé bien plus

lointain, dans une préhistoire qui s’est jouée au gré

des variations climatiques de la dernière période du

Quaternaire, l’Holocène, de 10 000 avant notre ère à

nos jours. En effet, s’il est un lieu où les

modifications environnementales ont tenu un rôle clé dans

l’aventure humaine, c’est bien en cet endroit, à ces époques

lointaines où les caprices des cieux ont entraîné les

hommes à des défis toujours plus grands. Après s’être

concentrées sur la vallée du Nil, où l’existence

d’une préhistoire a été démontrée dès la fin du XIXe

siècle par l’archéologue britannique Flinders Petrie,

les recherches se sont déplacées ces vingt-cinq dernières

années vers les déserts, révélant un étonnant va et

vient de groupes pastoraux, entre 10 000 avant notre ère et

le début de l’aridification définitive, vers 4 000

avant notre ère. On a très peu d’informations sur ce qui

se passe à cette époque dans la vallée du Nil, sans doute

en raison du comportement du fleuve qui, alternativement, a

creusé et exhaussé sa vallée, détruisant ou

ensevelissant les sites.

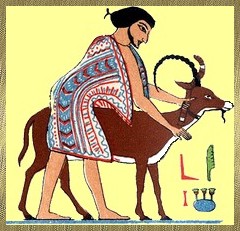

La

scène s’éclaire courant Ve millénaire, avec

l’apparition, au Fayoum et dans le delta du Nil, des

premiers sites pleinement néolithiques. Au Fayoum et à Mérimdé

Beni-Salâme, puis à El-Omari, l’homme est devenu éleveur

et cultive les céréales. Hormis le bœuf, dont la

domestication au Sahara dès le VIIIe millénaire ne doit

pas être exclue, toutes ces espèces sont d’origine

orientale : chèvres, moutons, porcs, orge, blé et lin

trouvent leur biotope originel dans cette zone levantine, où

ils ont été domestiqués à une époque plus ancienne. La

préhistoire égyptienne, dans ses aspects les plus

lointains, reflète donc cette double appartenance à la

fois africaine et orientale. Elle est à l’image du

fleuve, qui prend ses sources au cœur de l’Afrique, se déploie

sur plus de 6600 km, traverse un désert parmi les plus

arides du monde, pour se jeter enfin, bras ouverts, dans la

Méditerranée, une mer peu fréquentée jusqu’au IIème

millénaire avant notre ère. Vers l’est, au contraire,

l’isthme de Suez et les côtes syro-palestiniennes

constituent très tôt les grandes pénétrantes vers le

monde oriental, c’est la voie de passage obligée pour un

Égyptien qui fuit la vallée, comme le montreront plus tard

les aventures de Sinouhé.

C’est

au tournant du IVe millénaire, vers 4200 avant notre ère,

que se mettent en place les premiers éléments d’une

aventure humaine qui se conclura, un millénaire plus tard,

par l’apparition du plus ancien État de la planète.

A

l’extrémité nord de la Haute-Égypte, entre les villes

modernes d’Assiout et de Tahta, un ensemble homogène se

dessine à travers une succession de nécropoles qui s’échelonnent

au pied du massif calcaire, sur la rive orientale du Nil, au

long d'une trentaine de kilomètres. Il s’agit de la

culture de Badari. Inhumés sur le côté, en position

recroquevillée, dite « fœtale », la tête généralement

orientée au sud, les individus reposent dans de simples

fosses, souvent enveloppés ou recouverts de nattes. Le matériel

qui les accompagne révèle une société complexe et inégalitaire,

capable de produire des biens de luxe. À côté des

belles poteries rouges à bord noir et surface ondulée, on

note des objets en ivoire de très grande qualité :

figurines généralement féminines, cuillers, peignes, épingles

de cheveux. Les palettes à fard, réalisées dans une belle

pierre vert-noir appelée « grauwacke », et dont les

gîtes se trouvent dans le wadi Hammamat, font leur

apparition sous des formes simples de losanges plus ou moins

allongés. Le peu qu’on connaisse des habitats atteste un

mode de subsistance mixte, où, à côté des espèces

domestiques, l’économie de ponction – chasse, pêche,

cueillette – joue encore un rôle important. Les

relations avec leurs voisins de Basse-Égypte sont attestées

à travers certains groupes d’outillage lithique – les

pointes de flèches à base concave – et peut-être

dans la technique particulière de polir les poteries. Ces

populations connaissaient bien les déserts et particulièrement

le désert oriental, entre Nil et mer Rouge, qu’elles

traversaient en quête de coquillages marins et dont elles

surent très vite exploiter les richesses pétrographiques

– grauwacke, stéatite, malachite. Avec la culture

badarienne, on assiste à l’amorce d’un processus qui

ira en s’accélérant.

Vers

3800 avant notre ère, l’aire occupée par les populations

badariennes s’étend vers le sud, constituant alors la

première culture de Nagada, du nom du grand cimetière

fouillé par Petrie, à quelques kilomètres au nord de la

ville moderne de Louxor. Peu à peu, l’agriculture, et

tout particulièrement l’agriculture céréalière, va être

amenée à jouer un rôle clé dans les processus de hiérarchisation

sociale, dont l’évolution des pratiques funéraires est

le plus frappant reflet. Dans cet univers, tous les morts ne

sont pas traités de façon égale. Le phénomène inégalitaire

se traduit par l’accumulation d’objets dans certaines

tombes et par le soin apporté à la confection de certains

d’entre eux. Les belles poteries polies rouges s’ornent

à présent – au moins certaines d’entre elles – de

dessins peints en blanc : simples motifs géométriques, décors

végétaux ou animaux riverains – crocodiles, poissons,

hippopotames – au corps strié de chevrons. Quand la

figure humaine apparaît, ce qui est très rare, elle

traduit déjà des relations fortes de pouvoir entre les

hommes : des personnages au chef paré de plumes, les bras

levés en signe de victoire, dominent des sujets plus

petits, enchaînés et aux bras entravés, c’est l’image du guerrier victorieux.

À

la même époque, et jusque vers 3500, se développe en

Basse-Égypte, une culture de pasteurs-agriculteurs, comme

en témoignent les restes abondants de faune domestique et

les kilos de graines de céréales retrouvées dans les

silos du site de Maadi, localité actuelle de la banlieue du

Caire. À l’inverse de ce qui se passe en Haute-Égypte,

le monde funéraire a ici un faible impact. Les morts sont

inhumés dans de simples fosses avec très peu

d’offrandes, souvent sans offrande. Ce qui caractérise

l’ensemble culturel de Basse-Égypte, ce sont ses

relations privilégiées avec le Proche-Orient voisin. De

Palestine viennent les céramiques à pied, à col, à

anses, à décor en mamelons, les grands racloirs de silex,

les lames de silex de type dit « cananéen », la

résine et dans cette perspective, le cuivre qui se

substituera plus vite qu’ailleurs et dans de plus grandes

proportions aux autres matières premières. Les

importations de Haute-Égypte, en revanche, sont plus

modestes : têtes de massue discoïdes, vases de pierre,

palettes rhomboïdales et quelques poteries rouges à bord

noir. Mais, sous la pression de la turbulente élite des

princes nagadiens, à présent trop à l’étroit dans leur

berceau, dans ces cinq cents kilomètres de vallée

qui séparent Assiout d’Éléphantine, les communautés

agro-pastorales de Basse-Égypte vont disparaître, absorbées

plus ou moins radicalement par le groupe dominant. Ces

modalités d’acculturation sont aujourd’hui très discutées.

Plutôt qu’une guerre de conquête pure et dure, on conçoit

des formes d’assimilation plus variées : alliances,

mariages, sans exclure les coups de force, notamment avec

certains groupes rebelles du Delta, comme en témoigneront

les documents de la fin de la période – les palettes ornées.

Cette

expansion nagadienne ne se limitera pas au nord du pays,

mais trouvera son symétrique au sud, en se déployant

jusqu’aux marges de la seconde cataracte, en Nubie, là où

se développeront des communautés particulières de Nubiens

« égyptianisés », le fameux Groupe A. Cette période

d’expansion correspond à la seconde phase de la culture

nagadienne. L’accentuation considérable du processus de

hiérarchisation est visible dans les nécropoles par une

tendance marquée à l’accumulation des biens de

consommation et de prestige. L’élite affirme alors sa

différence par la possession d’objets luxueux. C’est

l’époque des grands couteaux, dont la confection exprime

un des sommets mondiaux de la taille du silex, des bijoux en

cuivre et en or, des ivoires travaillés, des pierres précieuses

parfois venues de très loin, comme le lapis lazuli

originaire d’Afghanistan, des palettes à fard zoomorphes

et des belles poteries à fond blanc, décorées de motifs

peints à l’ocre : spirales, vaguelettes, lignes ondulées,

mais également des scènes complexes dominées par le thème

de la navigation. L’axe du Nil n’est pas seulement la

voie de communication par excellence, celle qui relie le

Delta au cœur africain, c’est aussi le lien symbolique

qui unit deux mondes symétriques : celui des vivants et

celui des morts. La tombe des Grands de Nagada, en ces temps

d’expansion et de domination, reflète peu à peu la

maison des vivants : elle s’édifie, se complexifie,

alliant l’utilisation de la brique crue à la

multiplication des chambres et des magasins.

Progressivement, durant la phase finale du Prédynastique,

phase Nagada III, elle redessinera pour l’éternité

l’image des palais royaux, entourés de murs à redans et

de tombes subsidiaires destinées à l’entourage du roi.

C’est

cette dernière phase du Nagadien, entre 3300 et 2900, qui

voit l’apparition du processus de codification, un des

caractères des sociétés étatiques. Plusieurs artefacts

disparaissent, comme la poterie décorée, les beaux

couteaux de silex, d’autres évoluent, comme les palettes

à fard devenues supports d’iconographie, tandis que des

formes nouvelles commencent à voir le jour, comme certains

vases que l’on retrouvera tout au long de l’Ancien

Empire. Mais la grande nouveauté de Nagada III, c’est le

début de l’écriture.

Dans la tombe U-j d’Abydos, des poteries portaient peints

à l’ocre rouge des animaux associés à des motifs végétaux,

interprétés comme les premiers signes de l’écriture hiéroglyphique,

et lus comme la désignation du domaine (le végétal) de

rois (les animaux) qui auraient régné durant une « dynastie

0 », soit entre 3300 et 3100 avant notre ère. Dès cette

époque, un signe rectangulaire typique, appelé serekh,

considéré comme la représentation d’une façade de

palais, apparaît incisé sur la panse des poteries, parfois

surmonté d’un faucon et à l’intérieur duquel prendra

place, sous la Première Dynastie, le nom du Pharaon. Ainsi

l’écriture apparaît-elle en relation avec la gestion des

échanges commerciaux, la volonté de garantir l’intégrité

et la qualité du produit, volonté émanant d’une élite

de plus en plus puissante, qui, très rapidement, saura

reconnaître ce « pouvoir » de l’écrit

et se l’attribuera en se désignant : avant tout énoncé

plus complexe, le mot renvoie au nom royal.

La

palette de Narmer, découverte à Hiérakonpolis et conservée

au musée du Caire, synthétise admirablement cette époque

charnière, quand la préhistoire vient buter aux premières

marches de l’histoire. Réalisée en grauwacke, sur un

support traditionnel, celui de la palette à fard attestée

dès le Badarien, elle porte en relief une iconographie

magnifiquement structurée, dominée par la double tête de

la déesse vache Bat, à visage humain, encadrant le nom du

roi dans son serekh. Au verso, le roi figuré avec la

couronne blanche de Haute-Égypte assomme de sa massue

piriforme un prisonnier agenouillé. Les signes hiéroglyphiques

informent qu’il s’agit d’un homme (symbole probable

d’une population) du Delta. Dans la partie basse, des

ennemis dénudés et morts expriment la défaite. Au recto,

le godet, dessiné par l’entrelas du cou de deux monstres

tenus en laisse, notifie que le rôle premier de l’objet

n’a pas été oublié, qu’il s’agit bien d’une

palette à fard et non d’un simple et innocent support

pour une iconographie de caractère royale. Le roi, porté

sur le registre du haut, coiffe cette fois la couronne rouge

de Basse-Égypte. Il avance, précédé de son scribe et de

ses porte-étendards, vers la « Grande porte d’Horus, le

harponneur », désignation de la ville de Bouto, à

l’extrémité du Delta. Deux rangées d’ennemis allongés,

la tête coupée placée entre les jambes, expriment

l’ampleur de la défaite. C’est dans l’achèvement du

processus d’unification des deux terres que se situe ce

document, principe de dualité consubstanciel à la royauté

égyptienne. L’image s’est fixée en un stéréotype

appelé à traverser trois millénaires : celle du roi

massacreur. Tandis qu’au plan social, l’ascension

vertigineuse de l’élite se traduit par la monumentalité

des tombeaux et l’accumulation du mobilier funéraire,

elle s’exprime ici par une sorte d’exaltation de la

violence, violence totalement dominée par l’institution

monarchique, qui, loin de traduire simplement des événements,

sublime la force et la puissance, exprime une idéologie

dont se générera l’image du Pharaon à travers les siècles

à venir.

Aux

origines de l'Égypte : Du Néolithique à l'émergence

de l'Etat

Page2

|