|

SOCIETE

EGYPTIENNE

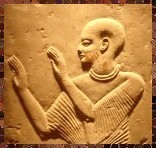

ADMINISTRATION ET VIZIRAT

L’administration égyptienne parait très complexe dès son

origine.

Le système administratif de cette dernière est lié au cadre

géographique, tenant compte de la division Haute et Basse

Egypte.

Cette

administration est liée à la notion de nomes (provinces). Le « haut »

responsable de celle-ci est le Vizir. Il est à l’Egypte ancienne, ce

qu’est le ministre aux temps modernes. Il cumule les fonctions de ministre

de la justice, contrôle l’appareil bureaucratique. Son pouvoir s’exerce

sur les jugements, la chancellerie, la police, le fisc, les contributions,

les transports fluviaux.

Il a sous sa

responsabilité des « ministères » ; le Trésor, le double-grenier,

l’agriculture, les archives royales, la justice. Il est aussi chancelier

de la Haute et la Basse Egypte, et le plus souvent juge et intendant des

travaux royaux. Le siège de l’administration est le palais, en relation

directe avec le roi et sa cour. Son rôle premier est d’entretenir

l’approvisionnement en nourriture pour le Palais, et de maintenir le culte

au travers de travaux d’architecture funéraire. L’administration gère

toutes les ressources et richesses du pays. Chaque vizir a des scribes, un

trésorier, un surintendant des troupeaux, des « maires » de villes, des

chefs de villages et toute une cohorte de petits officiels sous ses

ordres. Toutes ces nominations étaient en général le privilège du

vizir.

L’administration

est divisée en 42 nomes à partir de la 5ème dynastie. Les « nomarques »,

fonctionnaires royaux assimilés à des gouverneurs, étaient sous l’autorité

du roi. Ces derniers exerçaient des fonctions dans l’administration

religieuse et les services divins pour pharaon. Tous les fonctionnaires

sont entretenus par l’Etat ; ils reçoivent régulièrement de la nourriture,

vêtements, les ustensiles quotidiens, ou mieux, une terre, avec le

personnel agricole. Les plus qualifiés ou plus ambitieux cumulent les

fonctions et leurs bénéfices. A voir les catalogues entiers de charges qui

pèsent sur les épaules de certain, il était peu probable qu’ils puissent y

faire face sans l’aide de suppléants. De façon générale les fonctionnaires

ont leur poste de père en fils. Il y a toute une hiérarchie de postes

:

directeur, directeur-adjoint, sous-directeur, directeur des scribes,

directeur des greniers, directeur des ressources humaines… Tout un

sous-système qui tend à rendre ce type d’administration à être l’un des

plus complexe de l’histoire.

SOCIETE

EGYPTIENNE

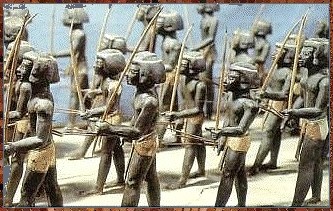

Puissance militaire

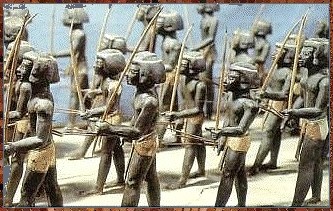

Une puissance militaire croissante

sous l’Ancien Empire, l’Egypte ne dispose pas d’une armée permanente.

Chaque nome possède une milice autonome et les grands domaines agricoles

ont leur propre police interne. Peu nombreuses, les forces du roi sont

constituées par les gardes du palais, les corps expéditionnaires chargés

de surveiller les routes du désert et la police des chantiers. En cas de

guerre, la royauté rassemble une armée provisoire constituée de miliciens

et d’auxiliaires nubiens et libyens. Dès cette époque, l’Egypte étend sa

domination sur la Nubie riche en or, ivoire et bétail et exploite

les mines de cuivre et de turquoise du Sinaï Au Moyen Empire, les milices

semblent se constituer en de véritables armées de conscrits recrutés par

des scribes. Lors des campagnes militaires, le roi les rassemble sous ses

ordres. La royauté entretient cependant des troupes militaires permanentes

sur les frontières du pays au sein de forteresses défensives. L’Égypte

poursuit son extension vers le sud où le roi Sésostris III annexe la Basse

Nubie. La politique impérialiste de l’Egypte prend une toute autre ampleur

au Nouvel Empire et a pour conséquence la création d’une armée de métier

permanente et bien organisée. L’Égypte se constitue un vaste empire du

pays de Koush (la Haute Nubie), qu’elle dote d’un vice-roi, à l’Euphrate

où les principautés vassales sont assujetties à un lourd

tribut.

L’apogée de l’armée

Très performante, l’armée du Nouvel

Empire possède une puissante cavalerie de chars qui forme l’élite

militaire, ainsi que de nombreux archers. Le roi est le chef suprême des

forces militaires. Il dirige en personne les troupes lors des grands

affrontements. Il est secondé par un « grand général », chef des armées,

et par des lieutenants, chefs de régions militaires.

Le recrutement des

soldats, leur formation et leur entretien, sont de la responsabilité du

vizir. Ils sont rémunérés en or et en butin, et reçoivent des esclaves et

des terres qu’ils peuvent léguer à leurs fils si ces derniers intègrent

l’armée. Cette politique de rétribution amène la formation d’une véritable

aristocratie militaire qui ne tarde pas à porter plusieurs généraux au

pouvoir (Horemheb, Ramsès Ier). Sous Ramsès II l’armée est composée

de quatre corps placés sous la protection d’un dieu : Amon, Rê, Ptah ou

Seth. Elle intègre de nombreux mercenaires asiatiques, nubiens et

libyens.

Au début du premier millénaire, les troupes mercenaires

prennent de plus en plus d’importance. L’un de leurs chefs libyens accède

au pouvoir et fonde la XXIIe dynastie. À la Basse Époque, le statut de

soldat est devenu héréditaire et les rémunérations se font par des

donations de terres et de nourriture. Les mercenaires sont principalement

des Grecs.

Le pouvoir du clergé

Sous l’Ancien Empire, les

temples, dédiés à des divinités ou au culte funéraire du roi, ne possèdent

pas de clergé permanent. Les offices et les rites sont accomplis par des

fonctionnaires dont la charge est provisoire. Les cultes nécessitent des

offrandes quotidiennes de nourriture qui proviennent de domaines agricoles

rattachés aux temples par donation royale.

À la fin de l’Ancien Empire,

le roi concède des chartes d’immunité qui exemptent d’impôts et de corvées

les domaines agricoles des différents temples. Il se développe ainsi toute

une économie articulée autour des cultes funéraires et divins et qui a

pour conséquence la formation d’un clergé permanent dont l’importance ne

cesse de croître au cours du Moyen Empire. Au Nouvel Empire, les temples

et leurs domaines sont dirigés par un collège de prêtres et par un bureau

de scribes placés sous la direction d’un premier prophète. Le clergé

d’Amon ne tarde pas à surpasser en puissance les autres clergés grâce aux

nombreuses donations des rois de la XVIIIe dynastie qui favorisent leur

dieu tutélaire.

Cette

puissance devient une véritable menace pour la royauté. La crise éclate

sous Akhenaton. Le clergé qui ose s’opposer ouvertement à la réforme

religieuse du roi subit de nombreuses persécutions. Il retrouve toute sa

puissance sous les ramessides où la charge de premier prophète d’Amon

devient héréditaire. À la mort de Ramsès XI, profitant de

l’affaiblissement du pouvoir royal, le clergé amonien prend le pouvoir et

instaure une véritable théocratie sur Thèbes et la Haute Égypte (- 1080 à

- 950). À la Basse Époque, les différents clergés possèdent la majorité

des terres de l’Égypte.

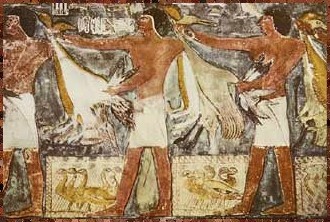

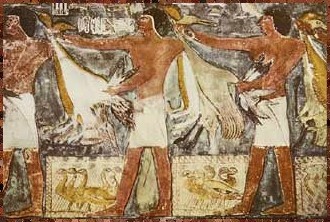

Un peuple d'artisans ouvriers et

d'agriculteurs

Durant l’Ancien Empire, les artisans ouvriers sont des

fonctionnaires du roi. Ils travaillent essentiellement sur les grands

chantiers de construction des temples ou des pyramides ou dans les

ateliers du palais, encadrés par des contremaîtres et des scribes

pointilleux. L’éclatement de l’administration centralisée à la fin de

l’Ancien Empire permet aux artisans de travailler à leur compte ou à celui

des temples ou des notables. Ils sont regroupés en corporations dont les

chefs sont de hauts fonctionnaires de l’administration chargés de défendre

leurs intérêts. Les plus connus sont, au Nouvel Empire, les travailleurs

de la Tombe chargés de la construction des hypogées royaux dans la vallée

des Rois à Thèbes. Ils forment une véritable caste qui pratique le droit

de grève. Tous ces travailleurs de l’ombre donnent à la civilisation

égyptienne ses plus belles oeuvres d’art tant dans la joaillerie que dans

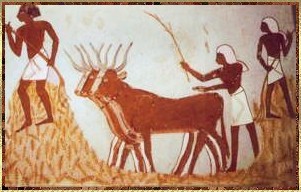

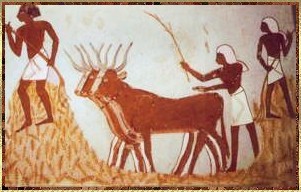

la sculpture ou la peinture. Le statut des paysans de l’Ancien Empire

s’apparente à celui des serfs du Moyen Âge. Ils sont attachés à leur

terre, astreints aux corvées royales et lourdement imposés par

l’administration. Ils sont surveillés par des scribes royaux ou par des

contremaîtres, que l’on voit armés de gourdins dans les scènes agraires

des parois des tombes. Avec la multiplication des chartes d’immunité des

temples et l’émancipation des nomarques provinciaux, les paysans

deviennent plus autonomes et sont affranchis dès la fin de l’Ancien

Empire. Au cours du Moyen Empire et du Nouvel Empire, les paysans

s’apparentent à des métayers. Les domaines royaux, religieux ou privés

sont divisés en plusieurs lots dûment répertoriés dans un registre

cadastral qui précise pour chacun d’eux le taux d’imposition. Chaque lot

est confié à un chef de famille, à charge pour lui de payer l’impôt et de

s’acquitter des corvées obligatoires. Le paysan peut transmettre sa

parcelle à sa femme ou à ses enfants. Ce statut n’évoluera guère par la

suite.

Page

2

|