Plusieurs

œuvres littéraires inspirées par les jeux

intellectuels ont eu le grand succès : La Défense

Loujine de Vladimir Nabokov (1930), Le joueur d’échecs

de Stefan Zweig (1943), Le Maître ou le Tournoi de Go

de Yasunari Kawabata (1975), etc. Les échecs n’était

pas seulement un jeu pour jouer c’est aussi un jeu pour

penser et rêver. Ainsi quelques auteurs commencent, dès

la fin du XIII siècle, à composer non plus des

romans mais de véritables traités qui sont des

interprétations morales, juridiques ou philosophiques

du jeu d’échecs.

Le JIPTO, lui-aussi, commence à susciter une importante

créativité littéraire. Il existe ainsi beaucoup

de poèmes et de chansons sur le JIPTO créées

par les poètes sakhas (Vassili Sivtsev, Ivan Orossounski,

etc), russes (Sergeï Platonov, Valeri Krylov, etc) et français

(Myriam Crapart).

|

Dans

plusieurs pages de son roman N’oublie pas d’avoir

peur (Gallimard, 2000), Marc-Alfred Pellerin évoque

le JIPTO comme un élément important de la vie quotidienne

en Yakoutie. Ce roman a gagné le prix «Sang d’Encre »

de 2002.

Le JIPTO apparaît

sur l’une des premières pages :

« Yakoutsk. Au siège du Journal de la Jeunesse Sakha.

Le journaliste Volodia est seul dans son bureau, comme souvent

en début d’après-midi. II a composé

un numéro, attend.

À deux blocs de là, dans les locaux de la police

judiciaire, Gennadi Orsoniev décroche, sans quitter des

yeux l’écran sur lequel cinq rennes sauvages, figurés

par de petits cercles blancs, tentent d’esquiver la poursuite

d’un loup, figuré par un grand cercle noir. L’inspecteur

Gennadi Orsoniev ressemble à l’idée qu’on

peut se faire d’un moine mongol ou tibétain, ascétique

et lettré. On lui donnerait entre vingt-cinq et trente

ans. Son visage émacié, au teint brun, exprime

une attention aiguë mais sans malveillance. Il est en train

de se demander s’il ne tient pas une variante inédite

aux règles du JIPTO. Une suggestion qui mériterait

peut-être d’être communiquée au mathématicien

Tomski, l’inventeur de ce jeu de poursuite. » |

|

Commence une conversation « codée »

dans les termes du JIPTO :

« Après un silence un peu bourdonnant dans

le récepteur, une voix demande

- Loup noir?

Le nom de code qu’utilisait le journaliste Volodia Kyseliov

pour téléphoner à Gennadi du temps où

ils se rencontraient souvent, en amicale complicité.

Le policier fronce les sourcils, répond

- Renne blanc.

Poursuivant leur conversation codée, ils se donnent rendez-vous

au club de Jipto. Une fois là-bas, ils feront mine de

s’être retrouvés par hasard. »

Le jeu aide à créer une ambiance particulière

pour la rencontre de l’inspecteur Gennadi Orsoniev et le

journaliste Volodia Kyseliov, à décrire leurs pensées

et sentiments :

« Volodia arrive le premier. Le club de JIPTO est

au centre de la ville, au rez-de-chaussée d’un immeuble

mal construit, mal entretenu, dans l’atelier du vieil Ilya,

réparateur de machines à écrire et grand

adepte du jeu. Il y consacre d’ailleurs à présent

presque tout son temps. A Yakoutsk comme ailleurs, les machines

à écrire, même électriques, ne valent

plus le prix d’une réparation. Pour l’été,

la majorité des écoliers, des lycéens, des

étudiants sakhas ont quitté la capitale. Rentrés

au village, aider la famille à faire les foins. Dans la

grande pièce vide, penché sur son plateau de Jipto

le vieil Ilya joue une partie solitaire.

Le journaliste fait semblant de se poser soudain la question.

Puis, lentement, comme menant une réflexion

- Si je me souviens bien, c’est la standardiste qui m’a

passé ce correspondant. Il aura donc dû donner mon

nom. D’un autre côté, j’étais seul

dans le bureau. Il a pu demander seulement la rédaction.

Je pourrais vérifier. D’un économe mouvement

de tête, Gennadi décline la proposition. Volodia

comprend que le policier médite l’information. Un

renne blanc de Gennadi franchit la première ligne du territoire

gardée par le loup noir. Un point pour Gennadi.

L’inspecteur questionne. Apprend que Lydia Alexandrova,

femme de Viktor et soeur de Volodia, est en Ouzbekistan. Que

Viktor Alexandrov est, lui-même, en mission aux États-Unis. »

Le journaliste Volodia (« Loup

noir »), très excité, ne peut pas se

concentrer sur le jeu, il « joue comme un loup ivre » :

« Un second renne blanc échappe au loup noir.

Deux points pour Gennadi. Volodia éprouve la désagréable

impression que le policier ne le croit qu’à demi.

Pour se rassurer, il révise mentalement le scénario

qu’il a construit : La Milice enregistre un appel anonyme.

Un peu plus tard, lui, Volodia, reçoit, en tant que journaliste,

le même message. Même voix, d’ailleurs, au cas

où elle aurait été enregistrée par

quelque service d’écoute. Lui, Volodia, téléphone

alors au père de la jeune fille kidnappée, son

propre beau-frère. Puis il met au courant et consulte,

à titre personnel, son ami inspecteur. Jusque-là,

tout se tient. En supposant que Gennadi désire mener sa

propre enquête, il pourrait interroger la standardiste.

Qui lui confirmerait la réalité du coup de téléphone,

se souviendrait de l’insistance du correspondant. Parfait.

Mais, soudain, une bouffée de chaleur monte au visage

de Volodia. Si Gennadi interrogeait le portier, celui-ci risquerait

de parler de la visite reçue le matin même par le

rédacteur Volodia Kyseliov. Un garçon en treillis.

Plutôt mauvais genre. Espérant ne pas avoir rougi,

Volodia essaye de reconstituer la scène. II se voit débouchant

dans le hall, se diriger vers Inokenti. Pourquoi l’a-t-il

fait si théâtralement, en écartant les bras

? Pourquoi a-t-il prononcé à haute voix son nom

: Inokenti ! Et cette accolade ! Ces tapes dans le dos. Il entend

encore Inokenti lui dire «Je ne t’aurais pas reconnu.»

Il se voit lui prendre le bras et sortir. Et cette lèche-botte

de stagiaire qui leur tenait la porte. Encore un qui pourrait

témoigner si l’inspecteur enquêtait au journal.

En attendant, un troisième renne vient de sauter la ligne.

- Désolé, Gennadi, je joue comme un loup ivre.

Je n’y suis pas du tout. Tu me comprends, j’espère.

Cette histoire me tracasse. »

On apprend bientôt que

le JIPTO a joué un rôle important dans la vie de

l’inspecteur :

« Avant de s’endormir, couché bien à

plat sur le dos, l’inspecteur Gennadi a fait le point de

ce qu’il appelle l’affaire Volodia. Ce journaliste

bienveillant, paternel, riche d’une souriante expérience,

qu’il avait, un jour déjà étrangement

éloigné, rencontré autour d’un plateau

de JIPTO Cela remontait à l’époque où

Gennadi venait d’achever ses études de littérature

étrangère. Il découvrait le JIPTO et passait

des heures à y jouer. Pour gagner de quoi survivre, il

travaillait la nuit, dans un entrepôt de poisson. Emmitouflé,

il chargeait sur des wagonnets des poissons raides comme des

obus, empilés à l’infini le long d’un

réseau de tunnels taillés dans le permafrost. Cette

souterraine banquise, à l’éclairage imperturbable,

au froid éternel, exerçait sur son esprit un effet

anesthésiant. Quelques heures par jour, le JIPTO le maintenait

en éveil.

Le journaliste avait pressenti le risque que ce mode de vie faisait

peser sur l’avenir de son jeune partenaire. Il l’avait

fait parler. De ses études, de son goût pour la

littérature française et en particulier de l’admiration

qui le portait à lire et à collectionner les livres

de Georges Simenon. Après avoir consacré sa thèse

au commissaire Maigret, Gennadi avait d’ailleurs commencé

une traduction en sakha d’un des romans policiers de ce

Belge dont Volodia n’avait jamais entendu parler. Pratique,

le journaliste avait averti son cadet. Aucun avenir dans l’enseignement

du français à Yakoutsk. Sans parler de la traduction.

Et encore moins de la littérature. Mais, puisque le héros

de ce Simenon était commissaire, pourquoi pas la police

?

En empilant ses poissons, Gennadi avait pesé plusieurs

nuits la suggestion du journaliste. Une invitation à descendre

du rêve dans la réalité. Mais quand Volodia

lui avait finalement proposé de le recommander auprès

d’un haut fonctionnaire de la police, Gennadi avait accepté.

Dans ses moments de liberté, il pourrait toujours continuer

sa traduction. Une fois devenu inspecteur, des occasions s’étaient

présentées de rendre service au journaliste. Des

renseignements. Des confirmations. Des mises en garde. De son

côté, Volodia l’avait assisté dans sa

carrière, en lui présentant l’un, le faisant

valoir auprès d’un autre. » |

|

Gennadi («Renne

blanc») termine bien son enquête sur l’enlèvement

mystérieux d’une fille du professeur Alexandrov.

Il y a beaucoup de scènes de poursuite : sur la Magistrale

qui joint Yakoutsk à la Transsibérienne, dans la

taïga, sur le fleuve Léna avec les voitures, les

bateaux et les hélicoptères. |

Volodia (« Loup

noir »), plongé dans une relation amoureuse

impossible et dans des problèmes psychologiques difficiles,

finit par se suicider.

|

|

|

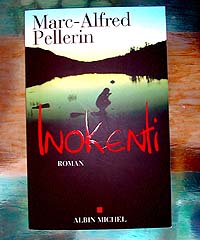

L’autre roman

de Marc-Alfred Pellerin Inokenti ( Albin Michel, 2004)

est directement inspiré par le JIPTO. Rempli de scènes

de poursuite et d’évasion, il rappelle un peu les

aventures de Tarzan et d’autres œuvres sur des enfants

adoptés dans les forêts par les animaux. L’histoire

se déroule pendant la dure époque de Staline.

|

|

Dans une des premières

scènes, Inokenti exilé dans le Grand Nord avec

sa mère et ses frères, joue aux jeux de poursuite

sur le bord de l’Océan Arctique.

« Soudain, Inokenti se lève. Il vient de penser

au fils Ligatchev. En trois bonds sautillants, quittant la grève

humide, il monte sur le banc de sable. Un mètre peut-être

au dessus du niveau de la mer. De là, il voit tout. Quatre

de ses frères, égrenés par rang de taille,

courant vers le bivouac. Derrière, le fils Ligatchev,

plus âgé, plus grand, courant beaucoup plus vite.

Rejoignant le dernier, lui flanquant, sans même ralentir,

un grand coup du plat de la main sur la nuque. Le frère

tombe à genoux. Inokenti sait qu’il a mal. Qu’il

serre les lèvres pour ne pas pleurer. Courant toujours,

le fils Ligatchev n’est plus qu’à deux foulées

d’un autre frère. Il est en train de venger l’injustice

dont ses parents lui répètent qu’ils ont été

victimes. Si des Ligatchev, russes de pères en fils, consciencieux

fonctionnaires, ont été envoyés ici par

erreur, les autres déportés, fascistes et yakoutes

sont, eux, de vrais éléments antisociaux. Qui n’en

baveront jamais trop.

Cahotant sur ses petites jambes, Inokenti se lance aussi vite

qu’il peut vers le bivouac. Se mettre sous la protection

du frère aîné. Que le fils Ligatchev, depuis

un saignant corps à corps, n’ose plus approcher.

Mais l’aîné les a avertis. Hors du bivouac,

qu’ils se débrouillent. Le loup ne peut pas être

après chaque louveteau. Inokenti court donc, se rapproche

du bivouac mais aussi de ses deux derniers frères encore

en fuite et du fils Ligatchev qui les poursuit, le bras déjà

levé sur sa prochaine victime.D’instinct, sans l’avoir

pensé, Inokenti dévie sa route. Il ne court plus

droit au but. Il écarte sa course de celle du dernier

de ses frères que le fils Ligatchev poursuit encore. Bouche

grande ouverte, haletant, galopant irrégulièrement,

Inokenti, au lieu de foncer au bivouac, va l’éviter,

le dépasser, le mettre entre lui et leur poursuivant.

Le fils Ligatchev devine la manœuvre, infléchit sa

course. Il va très vite. Inokenti n’a aucune chance.

Mais il en donne une à son frère qui reprend du

terrain.

Du bord de l’eau où se déroule la pesée

du poisson, l’aîné de la famille observe la

fuite de ses frères, la manœuvre d’Inokenti.

A genoux sur le sable, une main à leurs nuques douloureuse,

les trois frères déjà battus suivent avec

un espoir étonné la course soudain hésitante

de leur tourmenteur. Ils l’ont vu se détourner pour

ne pas laisser Inokenti s’échapper. Puis revenir

sur son autre proie. Trop tard. Le frère fuyard, soudain

fou d’espoir et de fierté, a déjà trop

d’avance.

La mère, absente aux jeux des enfants, accroupie tête

penchée, raccommode les mailles du filet déplié

tout autour d’elle. Entre ses lèvres gercées,

une arrête d’esturgeon qu’elle utilise pour desserrer

les nœuds. Intimidé, le fils Ligatchev n’ose

pas approcher. Toujours courant, il contourne le bivouac. Il

va couper la route d’Inokenti qui trottine désespérément,

droit vers le feu, protection sacrée. Le fils Ligatchev

court bras en tenailles, mains ouvertes, comme on le fait pour

prendre un renne qui fuit au moment d’être attelé.

Ce morveux-là, au moins, ne lui échappera pas.

Terrorisé, le gamin trébuche, roule au sol. Le

grand Ligatchev a juste le réflexe de l’éviter

pour ne pas se prendre les pieds dans le petit corps roulé

en boule. Mais aussitôt il s’arrête en fichant

ses talons dans le sable, pivote, revient sur Inokenti. Flairant

que cet avorton est plus dangereux à terre que debout,

il se méfie d’un coup de pied. Mais ce sont deux

poignées de sable qui lui incendient les yeux. Et Inokenti

en profite pour se remettre à trotter vers le bivouac.

Le fils Ligatchev a fait demi-tour. D’un pas incertain,

se frottant les yeux, il s’éloigne. Arrivé

au chenal, il fait quelques pas dans la mer, se baisse prend

de l’eau dans ses mains en coupe, rince longuement ses yeux

et ses paupières douloureusement ensablés. »

Ces jeux par leur cruauté

soulignent les relations compliquées entre les différentes

catégories des exilés (russes, polonais, lithuaniens,

sakhas, etc.) et rendent le récit plus dynamique. Après

une catastrophe naturelle, rescapé, il est emmené

à la « Base 124 » :

« Un récit se dégage. Il est question

d’un orage. Sans tonnerre. Sans nuage. Sans vent. Arrêté

soudain, comme il avait commencé. Et puis la foudre tombée

sur un banc de sable. Y laissant un trou et, au bord du trou,

un enfant inanimé. Un yakoute. Que la baleinière

a évacué. Le gosse de l’infirmerie.

Ensuite, l’océan était redevenu si calme qu’on

ne lui prêtait pas plus attention qu’au ciel absolument

serein. Et c’est pourquoi personne n’a vu, en plein

après-midi, arriver la vague, ou les vagues; certains

diront trois, d’autre sept. Quand l’océan déferla

dans un énorme fracas, il était trop tard pour

fuir. En quelques secondes, une effrayante plaque liquide submergea

les bancs de sable, la plage. Dans son élan, elle franchit

les dunes, noya la toundra, projetant pêle-mêle morts

et blessés. »

Inokenti passe un long hiver en compagnie d’un médecin

polonais, d’un exilé lithuanien, du commandant de

cette base, il commence à jouer au jeu avec un « poursuivant »

et cinq « fugitifs », representés

par les petits galets. Ces trois personnages si divers, devenus

ces amis, vont mourir de maladie ou d’accident. |

|

Inokenti décide

de s’évader et de fuir vers la Yakoutie Centrale,

son pays natal. Sa longue route à travers la toundra et

la taïga donne libre cours à l’imagination de

l’écrivain, grand connaisseur de la nature, car Pellerin

a été forestier dans sa jeunesse, puis a effectué

beaucoup de voyages des Andes à l’Océan Arctique.

Les aventures d’Inokenti sont extraordinaires : l’amitié

avec des animaux sauvages, le gigantesque incendie de taïga,

la rencontre avec une petite tribu de nomades délibérément

coupée des autres hommes depuis des générations,

etc. Le garçon ne se sépare jamais, en aucune circonstance

de son jeu qui lui suggère parfois des solutions salvatrices

dans les situations difficiles. |

|

Finalement, Inokenti est capturé

:

« Bien des jours et bien des nuits plus tard, il sera

surpris, désarmé et capturé dans son sommeil

par des evenks appartenant à un sovkhoze d’éleveurs.

Ils le poursuivaient à son insu depuis il qu’avait

abattu et dépecé un faon de leur troupeau. Il

ne comprend pas leur langue. Ne répond pas à leurs

questions. On le convoie, pieds nus, en loques, ligoté

sur un renne, jusqu’à un village, au bord d’un

fleuve encore gelé. Aucun des trois miliciens russes du

poste ne comprend la langue evenk. Ils congédient les

sovkhoziens. Le plus jeune des miliciens interroge l’enfant

qui reste muet. Le plus vieux écrit sur un cahier que

le délinquant a refusé de répondre à

leurs questions. Le troisième emballe le pistolet, le

ceinturon, les balles, le coutelas et six figurines de bois dans

un morceau de papier huilé brun qui sent le rance. On

conduit l’enfant dans une cabane sans fenêtre. On

lui donne une portion de viande de renne fumée, une gamelle

d’eau et on l’enferme. »

Bientôt il devient le « prisonnier N°162 »

d’un camp, non loin de la Yakoutie Centrale. Son jeu devient

rapidement populaire parmi les autres prisonniers et finit par

intéresser le commandant du camp, grand amateur des Echecs.

Le roman se termine par un tournoi qui rend à Inokenti

sa liberté :

« Le commandant accueille debout Inokenti, le salue

de la tête, lui fait signe de s’asseoir, s’assied

à son tour. Désignant les cinq pions à têtes

nues, le commandant veut savoir comment les nommer. Inokenti

répond en yakoute que ce sont les évadés.

Le commandant lève les yeux. Il a peut-être compris. L’interprète

traduit littéralement. Un mensonge serait alors plus risqué

que la vérité. Alentour, on chuchote de rang en

rang. Le commandant a tendu les évadés à

Inokenti. Lui-même dispose la figure à casquette

trop large au centre de sa ligne de fond. Du 162, le commandant

ne voit qu’un crâne tondu piqueté d’une

repousse drue, d’un noir luisant. L’interprète

précise que le jeu se joue en six manches. Sept s’il

y a égalité. C’est une règle qu’il

vient d’inventer. Car Inokenti a toujours joué et

gagné jusqu’à ce que son adversaire renonce.

Le commandant demande au 162 quel est son prénom. Et quel

présent demanderait l’enfant s’il battait le

commandant ? Sortir du camp, répond Inokenti. Cette

fois, pas besoin de traduire. Le commandant a compris. Déja

les cinq détenus en bois de bouleau poussés par

Inokenti se lancent vers la liberté. Il leur faut tourner

le gardien à casquette, tromper sa poursuite. Deux fois

plus gros qu’eux, il se déplace deux fois plus vite.

Mais ce sont les frères d’Inokenti qui galopent sur

le sable pour échapper au grand Ligatchev. Et c’est

lui, le plus petit, qui détourne la brute, l’écarte

de ses frères.

Ayant laissé s’échapper trois des cinq détenus,

le commandant relève la tête, ne voit que le haut

du crâne de son petit adversaire. Et c’est à

son tour de jouer les évadés. De se faire manœuvrer,

tourner, de perdre encore. Est-ce que ce jeu serait moins simple

qu’il ne lui a paru ? Ou cet enfant, exceptionnellement

habile et réfléchi ? Il n’y aura pas

besoin de sept manches ni même de cinq ou de quatre. D’affilée,

Inokenti a gagné trois fois.

Le commandant a tenu parole. Il a confié lui-même

l’enfant sans patronyme à l’institutrice du

village de pêcheurs. »

Nous voyons que dans les romans

de Marc-Alfred Pellerin le JIPTO est utilisé avec un grand

art pour les descriptions des caractères des personnages,

de leurs sentiments, pensées et buts. Les deux romans

que nous avons analysés sont très différents.

Dans le premier il y a beaucoup de personnages : jeune et

belle fille du marché, un député, un journaliste

américain, les membres des mafias russe et americaine,

les scientifiques, les hommes d’affaires et même le

Président de la Yakoutie. Les phrases sont courtes et

nettes, il y a beaucoup de dialogues. Edourd Waintrop le commente

dans les termes suivants : « Le rythme qu’il

arrive à donner à cette histoire, la façon

dont il noue les destins de tous ses personnages font qu’on

lit ce polar subpolaire comme on avale une vodka : d’un

trait » (Libération, 16.11.2000). Le deuxième

roman contient de nombreuses descriptions des paysages dans les

diverses saisons de l’année, le personnage principal

est souvent seul ou en compagnie des animaux sauvages, il y a

très peu de dialogues. |

|

Notons que la composition du JIPTO

« Poursuivant » (© G. Tomski, 1988-1992)

m’a inspiré d’écrire le roman historique

Les amis d’Attila [ JIPTO International, Yakoutsk,

2001; Paris, 2002] et du scénario d’après

ce roman [Tomski G. Attila : Scénario et dialogues,

JIPTO International / Agora Medias, 2002]. |

|