IV) Ascendances naturelles :

Pour

répondre à ce problème,

nous analyserons donc les diverses possibilités qu’offre

l’énergie

atmosphérique à un planeur pour lui permettre de prendre

de l’altitude, malgré

son taux de chute.

1) Ascendances

thermiques :

Le sol ne

réagit pas de la même manière face au rayonnement

infrarouge du soleil, suivant

sa nature. En effet lorsqu’il s’agit d’une zone

sombre, par exemple une forêt,

alors le sol absorbe ces rayons. A l’inverse quand la zone est

dite clair,

comme une prairie ou un champ, le sol réfléchit les

rayons. C’est pourquoi

l’air situé au-dessus de ces zones devient plus chaud, ce

qui a pour

conséquence la formation d’une bulle d’air chaud. Or

nous savons que l’élévation

de la température de l’air diminue sa masse volumique,

donc il se forme une

instabilité entre cet air chaud et l’air ambiant, plus

froid.

Dès lors,

à

défaut de pouvoir colorer l’air, il est possible

d’apparenter l'air à de l'eau,

tous deux étant des fluide. C’est ce que nous avons fait

pour prouver

l'élévation dans l'atmosphère de la bulle d'air

formée. En expérience, nous

avons plongé une cartouche percée d’encre chaude

dans de l’eau froide :

l’encre monte. (Vidéo) Puis nous avons

placé une cartouche d’encre froide dans de l’au

chaude : l’encre descend. (Vidéo) En conclusion,

l’ai chaud monte par rapport à l’air froid.

Mais la

colonne d’air chaud n’existe que si plusieurs de ces bulles

d’airs sont

formées. En effet, dans le cas inverse, l’air froid du

terrain voisin prendrait

alors la place de l’air chaud qui est monté et

l’ascendance n’existerait plus,

du moins tant que le niveau d’ensoleillement reste faible.

Si cette bulle

est chargée en humidité, du fait de son

élévation, elle sera mise en contact

avec l’air plus froid, ce qui entraînera la condensation de cette

humidité. Ce

changement d’état crée, au-dessus de

l’ascendance thermique un cumulus, ce qui

permet au pilote du planeur de la repérer plus facilement.

Ascendances

thermiques et

leurs cumulus.

Pour que cette

colonne d’air chaud soit réellement exploitable par le

planeur, elle ne doit

pas être brisée par des vents horizontaux

irréguliers, voire violents. En effet

dans ces conditions, l’ascendance thermique serait alors

«hachée». Au contraire

un vent régulier inclinera la montée d’air chaud

par rapport à la verticale et

le vélivole pourra ainsi l’utiliser facilement.

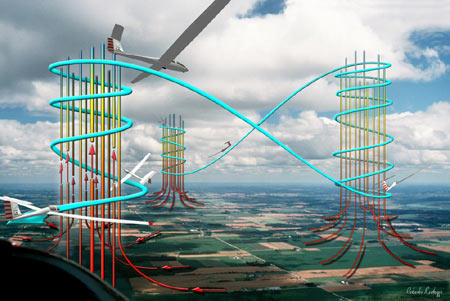

Ce gain

d’altitude varie entre 1000 et 3000m au-dessus du sol. Mais il

n’est réalisable

que si le planeur est maintenu dans la colonne, Pour cela son pilote

lui fait

prendre une trajectoire en forme d’hélice sous le cumulus

formé. Ainsi, en

allant d’ascendances thermiques en ascendances

thermiques, on peut parcourir

de longues distances et rester en sustentation

plus longtemps. Mais il se peut aussi que, grâce au relief, des

colonnes

apparaissent successivement formant une suite de cumulus. Ce

phénomène est

appelé «rue des nuages» et il suffit au planeur

d’emprunter cette «rue» pour

prendre de l’altitude en moins de temps.

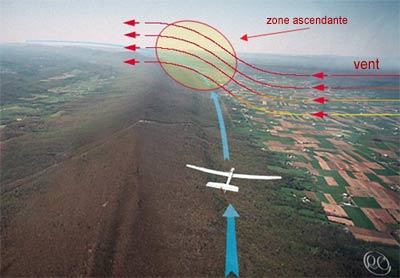

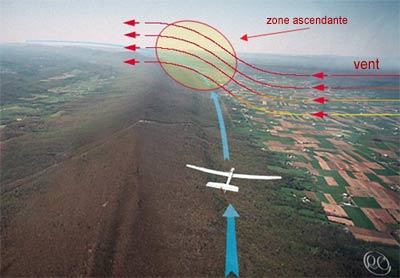

2) Ascendances

orographiques :

Les

ascendances orographiques regroupent deux types de vol :

- le vol de pente :

En région

montagneuse, si la vitesse d’un vent est suffisamment importante

(supérieure à

27km/h) et que sa direction soit contre un relief, alors ce dernier

interagira

avec celui-ci. En effet la trajectoire du vent va se distordre en

passant

au-dessus du sommet du relief, et former ainsi une composante

verticale :

c’est l’ascendance

dynamique. Mais si le

relief n’est pas assez imposant, le vent le contournera et aucun

vol de pente

ne sera possible.

De plus,

lorsqu’un

versant d’une montagne (falaise, …) est exposé au

soleil, il apparaît alors une ascendance thermodynamique,

combinant les deux ascendances

précédemment décrites. En général ce

genre de phénomène est violent et très

turbulent.

Une

ascendance dynamique.

- le vol d’onde :

Toujours en

région montagneuse, nous pouvons également trouver une

autre forme d’ascendance,

dite d’onde. Elle se forme quand une masse d’air

butte sur plusieurs

obstacles terrestres (chaînes de montagnes, …). En effet

l’air légèrement

comprimée à sa redescente du premier relief, rencontre la

base d'un second

relief. L'impulsion ascendante arrive alors juste au même endroit

que la

détente de l'air : on dit que le vent est en phase avec le

relief. L'ascendance

qui en résulte devient alors beaucoup plus importante que ne le

permettrait le

simple effet dynamique du relief et l’effet prend de plus en plus

d’ampleur par

la suite. Cela ne se produit que lorsque la masse d’air est

très instable,

c'est-à-dire lorsque la différence de température

pour une élévation de 1 000 m

est supérieure à 8° C. Alors les différentes

couches ne se mélangent pas et se

repoussent donc les unes les autres (car l'air est mauvais conducteur

de la

chaleur).

|

Accueil

Accueil

Synthèses

personnelles

Synthèses

personnelles  Multimédia

Multimédia

Glossaire

Glossaire

Bibliographie

Bibliographie